Cartographie Antarctique : une histoire des cartes précoces du continent blanc

L’histoire de la représentation cartographique de l’Antarctique constitue un chapitre fascinant des sciences géographiques, longtemps négligé par les historiens. Bien que l’Antarctique ait intrigué l’esprit humain pendant des siècles, l’histoire de sa cartographie précoce demeure presque totalement inexploitée dans la littérature académique. Les catalogues des plus grandes institutions géographiques mondiales, y compris le British Museum et la Royal Geographical Society, dénombrent moins d’une douzaine de cartes antérieures à 1840[1].

Ce petit dossier, publié depuis la péninsule Antarctique (!), explore les origines géographiques et cartographiques du continent blanc, retraçant l’évolution de la représentation de ces terres australes à travers les siècles, des spéculations théoriques des anciens aux découvertes scientifiques des navigateurs modernes. Bonne lecture !

Table des matières

Origines antiques et théories antérieures aux cartes imprimées

Les origines lointaines de la conception Antarctique

La géographie historique de l’Antarctique possède des origines anciennes et vénérables. Bien que les cartes les plus anciennes aient occasionnellement évoqué une masse terrestre dans le sud inconnu, les cartes TO (Mappa Mundi) n’en faisaient aucune référence[1]. Ces cartes TO, formées d’un simple cercle divisé en trois compartiments représentant l’Europe, l’Asie et l’Afrique, constituaient un dispositif de représentation du monde qui coïncidait remarquablement avec les enseignements chrétiens primitifs[1].

Une autre forme simple de représentation mondiale utilisée dans l’Antiquité était un cercle divisé par des lignes horizontales en sections représentant les zones climatiques : Frigide, Tempérée, Torride, Tempérée et Frigide. Ces cartes climatiques reflétaient une théorie géométrique de l’organisation terrestre[1].

Théories antiques sur la Terre Australe

Dès l’Antiquité, la connaissance de l’existence de terres au loin Nord conduisit les penseurs grecs et romains à postulater l’existence logique d’une masse terrestre correspondante au loin Sud pour équilibrer le globe[1]. Cette théorie de l’équilibre s’accompagnait de la conviction que la ceinture équatoriale était si chaude qu’elle devenait inhabitable et même intraversable pour l’homme.

Pomponius Mela au Ier siècle et Macrobius au Ve siècle postulaient tous deux l’existence d’un vaste continent austral occupant pratiquement la moitié du globe[1]. Ces spéculations reflétaient le poids cumulatif de la pensée antique en faveur de l’existence d’un grand continent antarctique.

L’influence de Claudius Ptolémée

Claudius Ptolémée, le géographe d’Alexandrie du IIe siècle (vers 150 après J.-C.), résuma les connaissances du monde antique dans sa conception d’une carte mondiale où l’océan Indien était enfermé dans les terres[1]. Ses travaux, qui deviendraient la référence géographique majeure pendant près de mille ans, consolidaient théoriquement l’existence probable d’un continent antarctique équilibrant le monde.

L’interlude médiéval et l’opposition de l’Église chrétienne

L’Église chrétienne primitive s’opposa farouchement à la croyance aux Antipodes et la déclara finalement hérétique[1]. La géographie revint temporairement à la conception ancienne d’une Terre plate et circulaire, et seules les cartes en roue ou de type TO furent approuvées par l’autorité ecclésiastique.

La renaissance de la géographie et les premiers siècles de cartographie imprimée

Les voyages de Marco Polo et le renouveau de la curiosité géographique

Le premier grand accroissement des connaissances géographiques occidentales provint des voyages de la famille Polo au XIIIe siècle[1]. Nicolo, Maffeo et Marco Polo, par leurs déplacements et leurs rapports, ont prouvé l’existence de terres au-delà des limites du monde antique. Marco Polo en particulier rapporta l’existence de terres d’une grande richesse au loin Sud, qu’il nomma Beach, Lucach et Maletur[1].

La découverte du Nouveau Monde et la relance de l’intérêt australien

La Renaissance, la circumnavigation de l’Afrique et, surtout, la découverte de l’Amérique incitèrent les esprits curieux à se tourner vivement vers le sud[1]. Les textes classiques furent traduits et la tradition d’une grande terre du sud reprit possession de l’esprit des hommes, tant pour des motifs intellectuels qu’utilitaires.

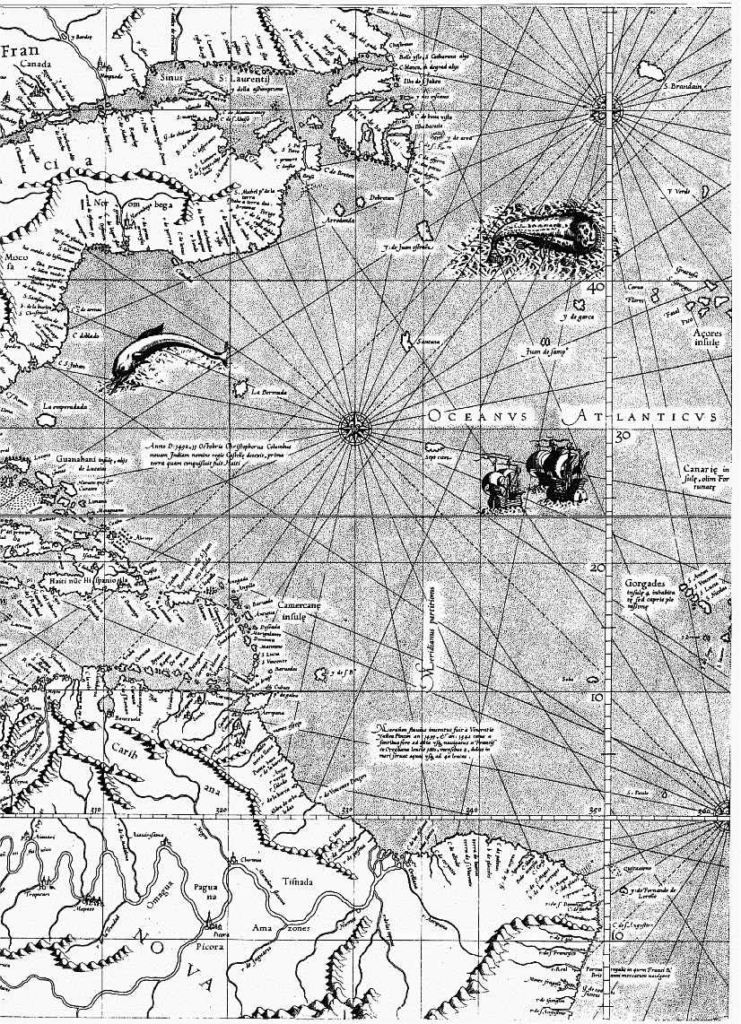

Amerigo Vespucci rapporta que lors d’un voyage au Brésil, il fut poussé par une tempête à 500 lieues vers le sud-est, où il aperçut une terre qu’il nomma Terra da vista (Terre vue)[1]. Deux navires hollandais non identifiés tentant le même voyage quelques années plus tard eurent une expérience similaire et nommèrent leur découverte “Pressillgtlandt”[1].

Les explorations du XVIe Siècle et la formation de la géographie conjecturale

Le motif principal derrière l’exploration du XVIe siècle était le désir d’atteindre les Indes, le dépôt de richesses depuis les temps antiques[1]. Des tentatives délibérées furent ainsi entreprises pour contourner l’Amérique du Sud à cette fin. Une fois cela réalisé par Magellan en 1520, l’exploration ultérieure vers le sud demeure longtemps après accidentelle, provoquée par des navires déviés de leur route par le mauvais temps prévalant[1].

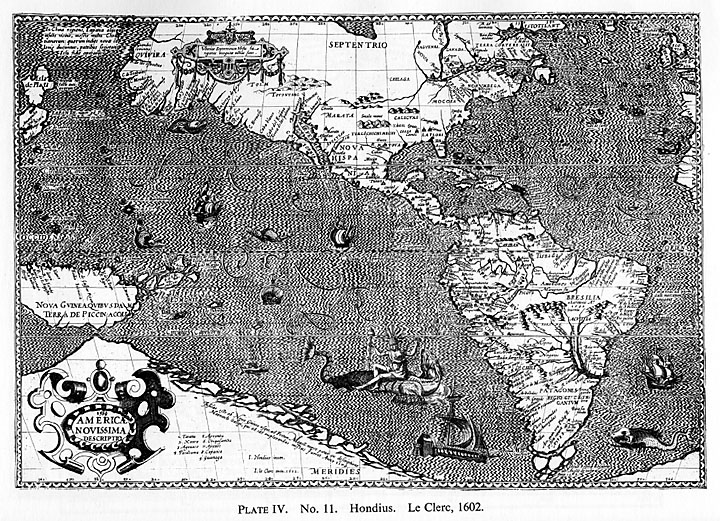

Un voyage célèbre fut celui de Sir Francis Drake en 1578. Poussé par les tempêtes jusqu’à 57° sud, modérant son cours, il se tourna vers le nord et rencontra quelques îles qu’il nomma en l’honneur de sa reine, les “Elizabethides”[1]. Ces îles étaient presque certainement le groupe de la Terre de Feu et sont représentées de manière fort charmante sur une carte de Hondius publiée par Le Clerc en 1602[1].

L’Âge d’Or de la cartographie théorique : Mercator, Ortelius et le mythe de la Terra Australis

Oronce Finé et la fondation du mythe cartographique

Les premiers voyages semblaient confirmer l’existence d’une grande terre australe, car ces découvertes et rapports étranges étaient considérés comme des projections d’un continent méridional[1]. Ainsi, lorsque la gravure et l’impression de cartes furent inventées, la tradition d’une grande terre australe, construite au cours des siècles, fut généralement acceptée par les géographes, y compris les plus grands et les plus influents.

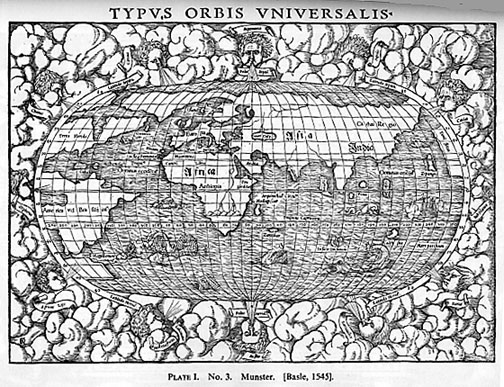

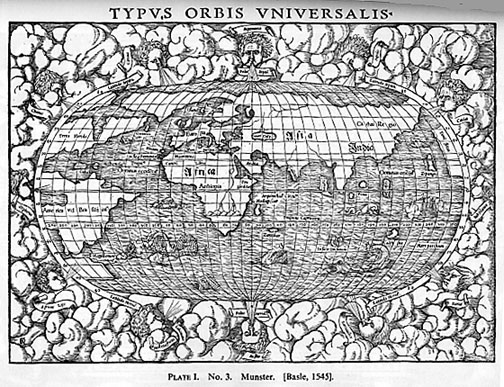

Oronce Finé en 1531 dessina une vaste Terra Australis autour du Pôle Sud, et en cela, il fut étroitement suivi par Mercator en 1538[1].

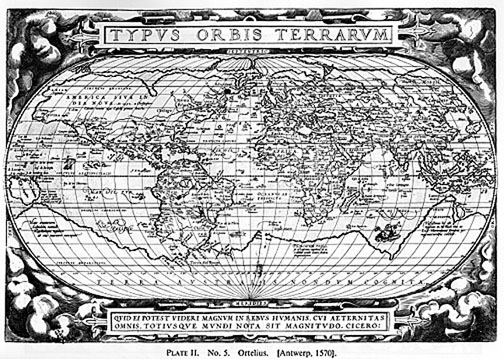

Mercator et la diffusion du concept d’une terre australe géante

Mercator, le plus grand géographe du XVIe siècle, dans sa grande carte mondiale de 1569, montra un immense continent méridional s’étendant sur toute la base de sa carte[1]. Ce concept fut copié par Ortelius en 1570, et comme l’atlas d’Ortelius devint populaire (pas moins de 40 éditions apparurent entre 1570 et 1612), le concept Mercator se répandit sur la plus grande partie de l’Europe[1].

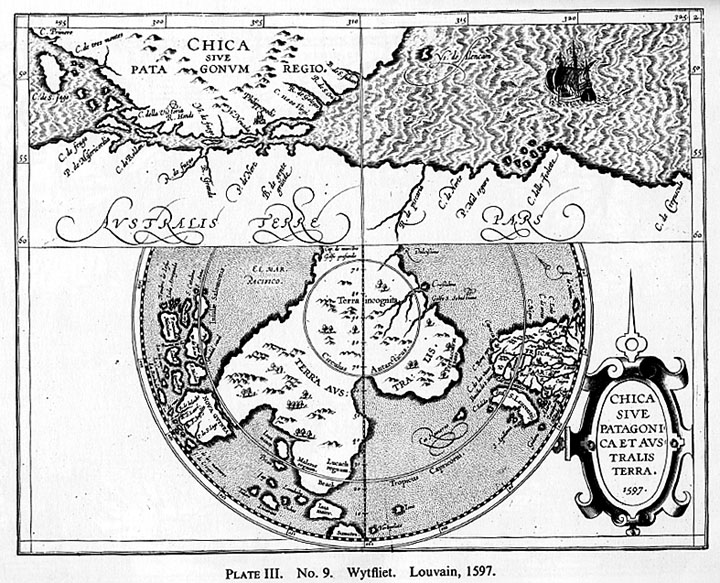

D’autres cartographes représentant une grande masse terrestre australe furent Schoner en 1520, Cimerlinus d’après Finé en 1566 (qui dessina une Terra Australis avec la remarque pittoresque “non pleinement examinée”), Camocius la même année, Bertelli en 1571, Sir Humphrey Gilbert en 1576, Drake en 1590, Wytfliet en 1597 et Linschoten en 1598[1].

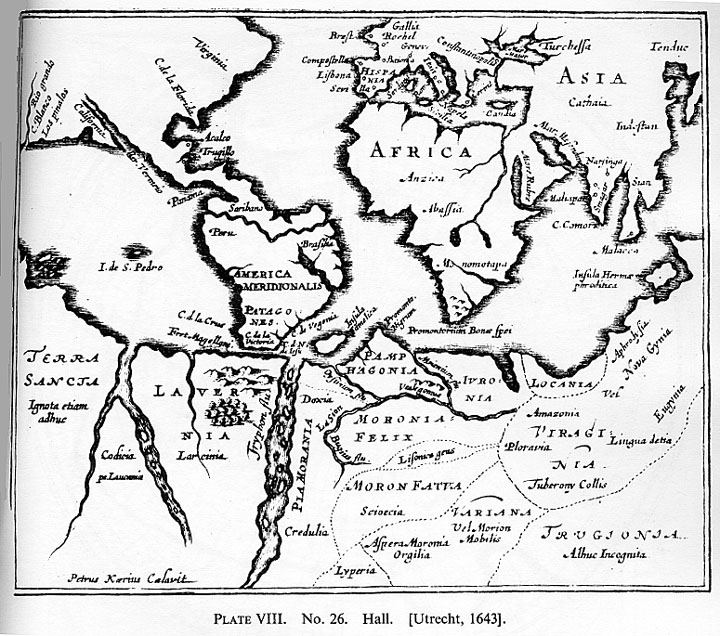

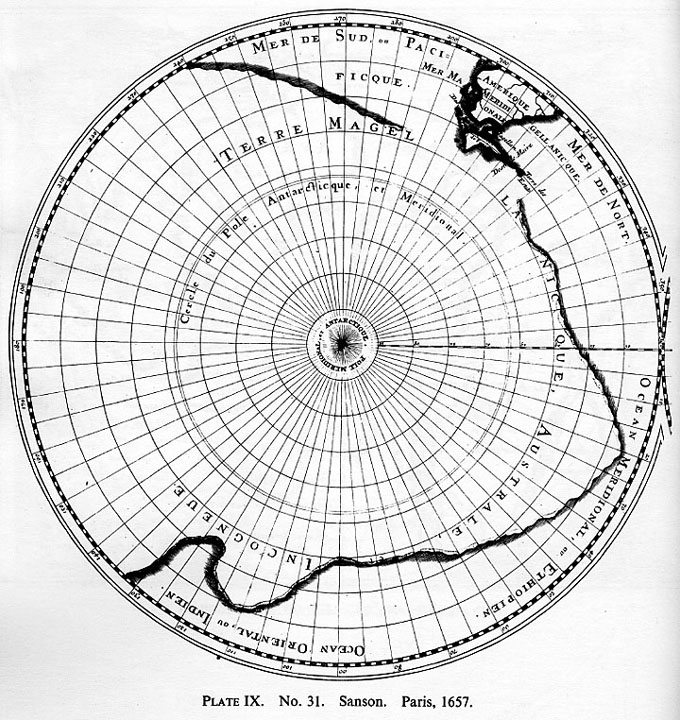

Quelques exemples de cartes entre 1597 et 1657

Les voix discordantes : Sebastian Munster et la représentation alternative

Les exceptions furent rares mais significatives. Sebastian Munster dans sa carte mondiale de 1540 montra une masse terrestre modérée uniquement sous l’Amérique du Sud, laissant le Pacifique et l’Atlantique Sud dépourvus de terres[1]. En cela, il fut suivi par Gastaldi en 1546, et en 1600 Edward Wright composa une carte mondiale pour Hakluyt laissant l’océan austral complètement libre de terres[1].

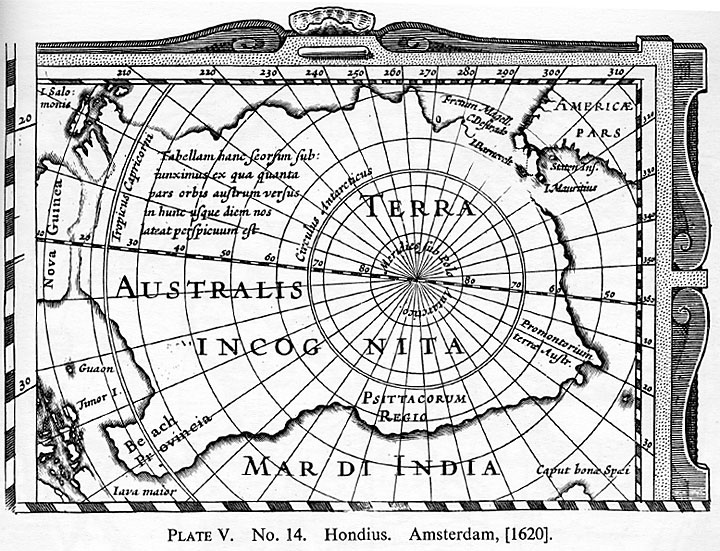

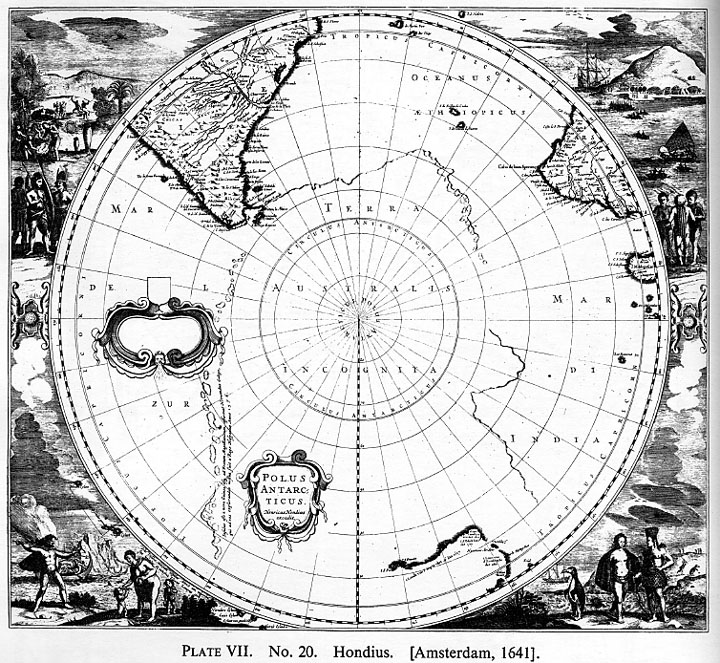

Néanmoins, la presse populaire au début du XVIIe siècle respectait la tradition et la réputation des maîtres du début du XVIe siècle : Hondius en 1602, Kaerius en 1614, Speed en 1627, Visscher en 1636, Sanson en 1650 et Blaeu jusqu’en 1660 montraient tous une grande zone terrestre australe[1].

L’érosion graduelle du mythe : le XVIIe siècle et l’absence de confirmation

La disparition progressive du continent hypothétique

Au fur et à mesure que les navires des nations marchandes pénétraient plus loin vers le sud, la conception d’un énorme continent austral s’amenuisa graduellement et, après le tournant du siècle, disparut entièrement pour un temps[1]. Aucune terre australe n’apparaît sur les cartes mondiales de De Wit, du jeune Visscher ou d’Allard dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ni au début du XVIIIe siècle sur les cartes de Mortier, De Lisle, Senex ou Homann[1].

Cet effacement cartographique était compréhensible car pratiquement rien ne fut ajouté à la somme des connaissances de ces régions pendant tout le XVIIe siècle[1]. Hendrik Brewer fit le tour de l’île Staten en 1643 et découvrit son étendue modeste. Antony La Roche, dévié de sa route en 1675, découvrit une terre mais ses calculs étaient vagues, et il pouvait s’agir des îles Malouines ou possiblement de la Géorgie du Sud qu’il avait atteinte[1].

La persistance curieuse du concept dés-accrédité

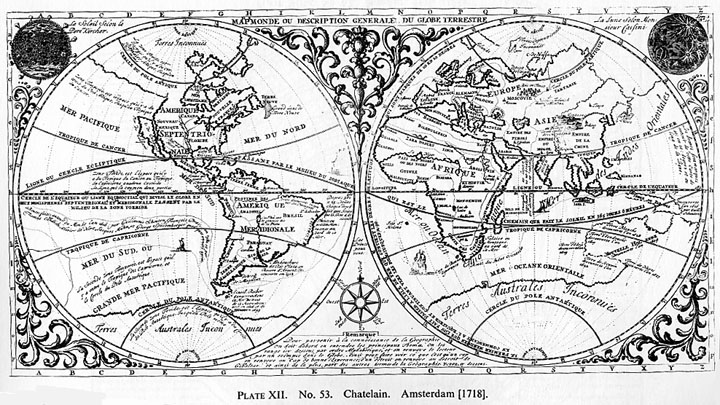

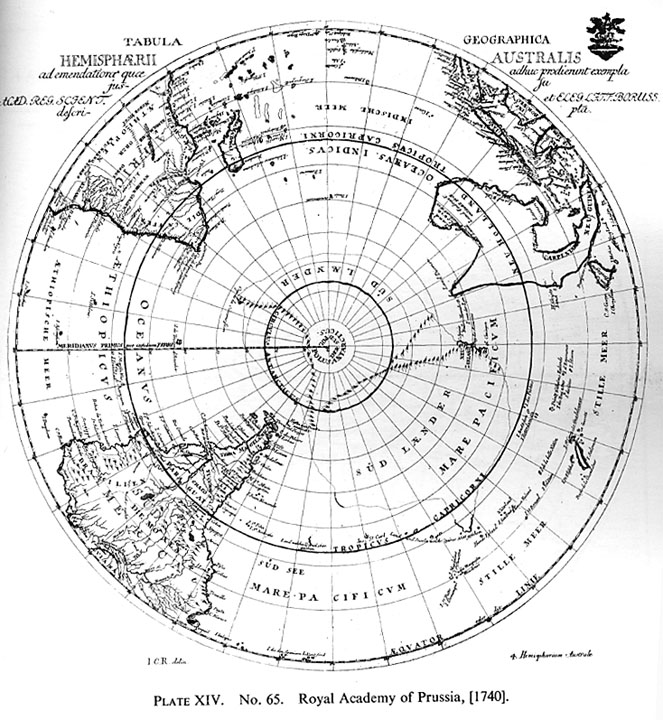

L’ancienne conception d’un continent austral, bien que discréditée, ne disparut pas entièrement, car elle fut ravivée par Chatelain vers 1715, utilisée par Jaillot en 1719, et Weigel vers 1740 reproduisit la carte de Sanson de 1651[1].

L’ère scientifique : De Lisle, Buache et la cartographie rationnelle

Guillaume de Lisle : le fondateur de la cartographie scientifique de l’Antarctique

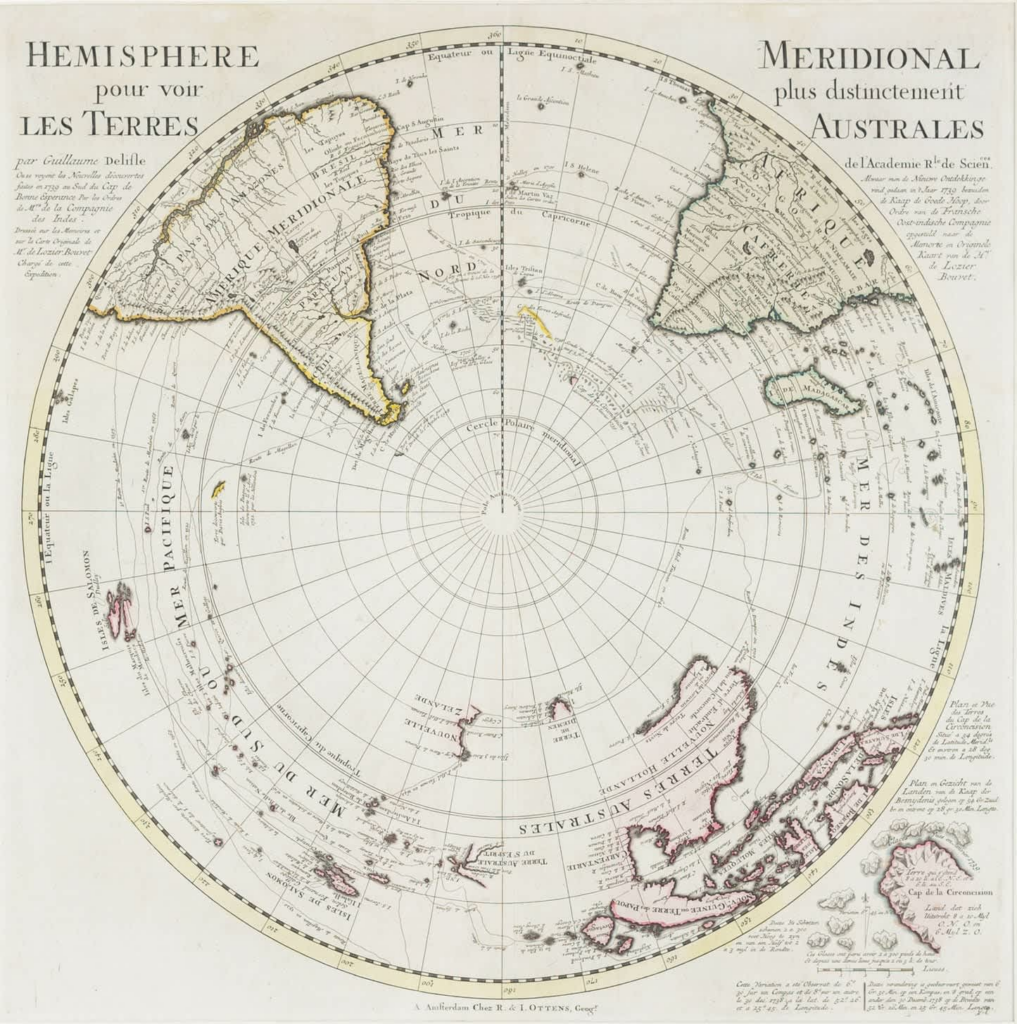

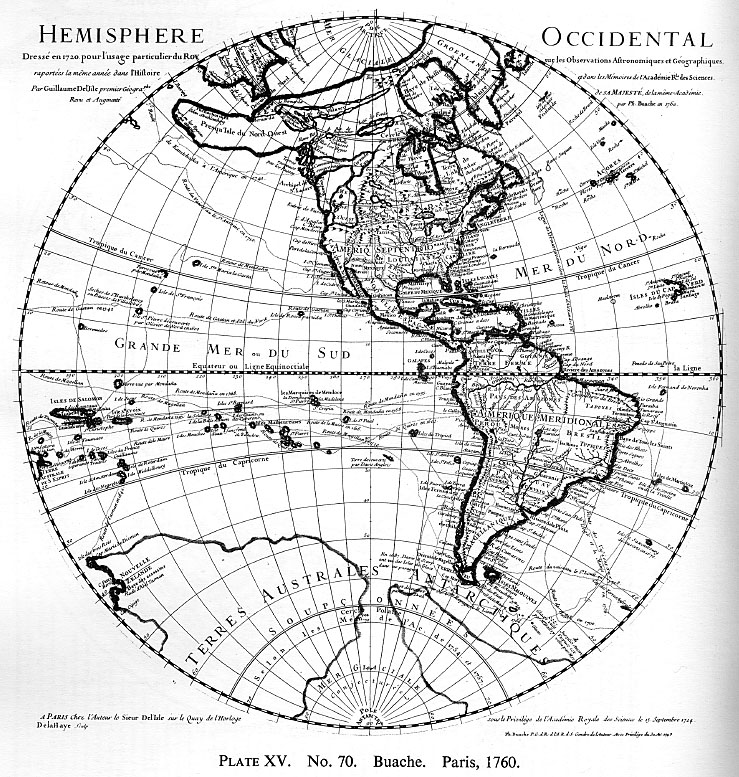

Guillaume de Lisle, né en 1675 et nommé Premier Géographe du Roi en 1718, demeure une figure majeure de l’histoire de la cartographie[1]. L’un des premiers à adopter des principes scientifiques basés sur les observations astronomiques de l’Académie Royale de Paris, il publia en 1714 un “Hemisphere Meridional”[1].

Finement gravée, cette carte montrait uniquement les découvertes vérifiées, ses terres les plus australes étant la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, et une seule requête “Terre supposée avoir été vue par Sir Francis Drake”[1]. La carte de De Lisle fut reproduite de nombreuses fois, le premier ajout important étant la découverte par Bouvet de la Terre de Circoncision en 1739, qui fut ajoutée à la plaque de De Lisle[1].

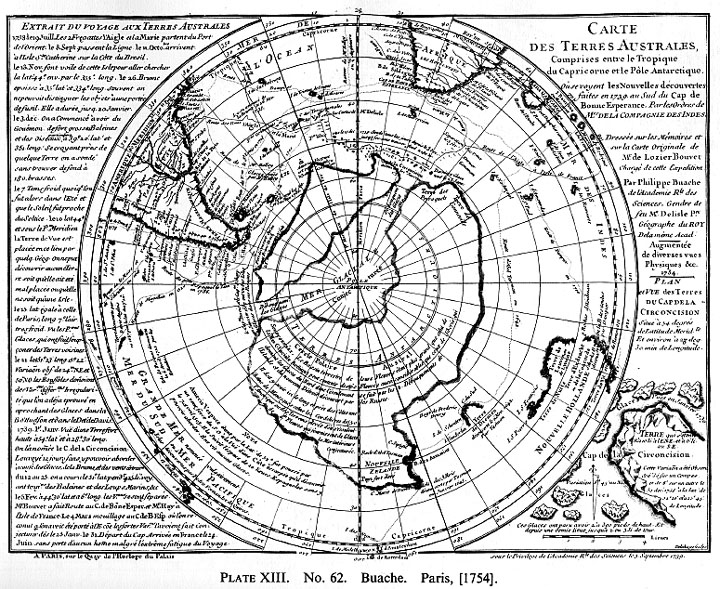

Philippe Buache et la géographie théorique spéculative

De Lisle fut succédé par Philippe Buache, qui d’abord suivit les traces de son prédécesseur en produisant le 5 septembre 1739 une “Carte des Terres Australes” montrant la découverte de Bouvet du 1er janvier de la même année avec la trace des navires faisant l’expédition[1]. C’était une performance fort louable.

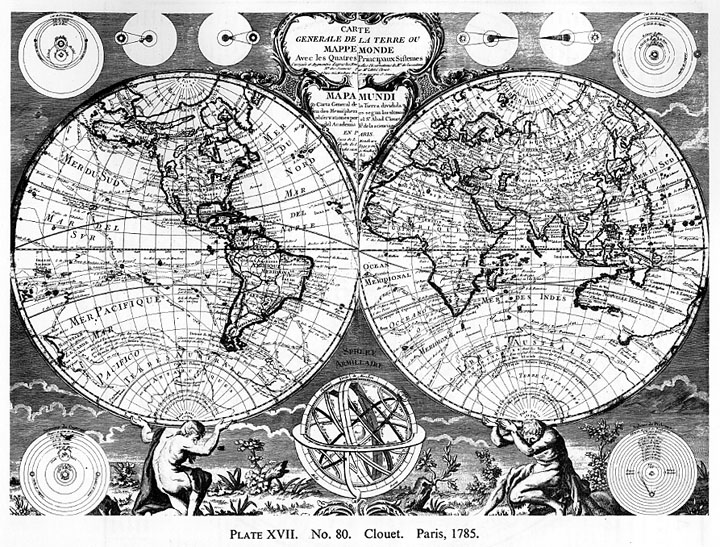

Malheureusement, plus tard dans sa vie, il devint le plus grand amplificateur de la géographie théorique. Mêlant toutes les découvertes réelles et rapportées, il les joignit ensemble par une ligne continue, donnant naissance à des résultats cartographiques des les plus originaux [1]. En cela, il fut suivi par d’autres géographes français tels que Denis en 1764, Clouet en 1785 et Moithey en 1787, dont les travaux s’écartaient considérablement des observations prudentes de Guillaume de Lisle[1].

Jean-Baptiste d’Anville : le cartographe prudent

Un autre excellent géographe était le grand Jean Baptiste Bourguignon d’Anville, qui n’abhorrait pas les espaces blancs, mais terminait sa ligne où son information s’arrêtait[1]. La carte de De Lisle continua à être publiée par Van Ewyk en 1752 et, avec corrections, aussi tard qu’en 1782 par Dezauche[1].

L’expansion des connaissances : décimation empirique du mythe Antarctique

Les découvertes du XVIIIe siècle : fragments et énigmes

En Angleterre au XVIIIe siècle, ni Senex en 1710 ni Moll en 1719 ne montraient aucun continent austral sur leurs grandes cartes mondiales, mais la carte de Senex de 1725 portait une note éclairante[1]. En raison du froid bien plus grand et du gel plus important des mers vers le Pôle Sud qu’au nord, les découvertes n’avaient pas été faites aussi loin vers le sud qu’au nord, mais les mers ouvertes n’étaient jamais connues comme gelées, seules les bordures près de la terre gelaient en raison de la grande quantité d’eau douce apportée de la terre[1].

Cette note de Senex reflétait une compréhension croissante que l’absence de découvertes pouvait être due aux conditions environnementales plutôt qu’à l’absence de terres[1].

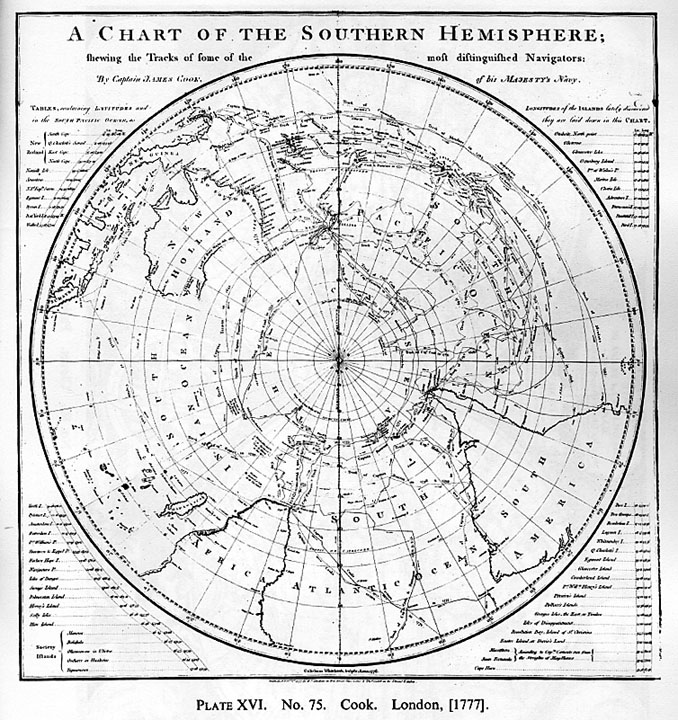

Le capitaine James Cook : la fin des fantaisies géographiques

Vers la fin du siècle, la première tentative réelle et soutenue pour délimiter les limites de la terre antarctique fut entreprise par le gouvernement britannique. L’expédition fut confiée à l’un des navigateurs les plus capables de son époque, le Capitaine James Cook[1].

Les efforts de Cook furent remarquables. Il pénétra plus loin vers le sud et plus extensivement que quiconque avant lui[1]. Bien que sa reconnaissance fût légère dans son propre pays, il remporta une renommée universelle et fut honoré dans tous les pays de l’Europe occidentale[1]. Désormais, aucune carte de quelque prétention concernant l’hémisphère sud n’était publiée à moins qu’elle ne soit basée sur les relevés du Capitaine Cook[1].

Le grand accomplissement de Cook fut de libérer les mers australes des fantaisies géographiques des cartographes antérieurs. En un sens, ses résultats furent négatifs car il rencontra réellement peu de terres[1]. Il nomma cependant la Géorgie (Georgia) et découvrit Sandwich Land[1].

Autres contributions du XVIIIe siècle

En dehors des voyages historiques de Cook, plusieurs contributions mineures aux connaissances générales furent apportées au XVIIIe siècle[1]. La découverte de Bouvet en 1738-1739 et, en 1762, le navire Aurora rapporta la présence de deux îles situées 35 lieues à l’ouest des îles Malouines, revues par le San Miguel en 1779 et 1790[1]. Finalement en 1794, le gouvernement espagnol envoya la corvette Atrevida pour fixer leur position.

Le navire espagnol Lion en 1756 aperçut des terres à 55° sud, probablement la Géorgie du Sud. Kerguelen Tremarec, un noble de Bretagne, enflammé par l’idée d’une découverte brillante en latitudes australes, équipa une expédition et finit par découvrir une terre qu’il nomma Nouvelle-France et, se hâtant de rentrer, écrivit de sa découverte en termes enthousiastes[1]. À une deuxième visite en 1773, il trouva le territoire stérile et inhabitable, et changea le nom en Terre de Désolation. Elle fut plus tard nommée d’après son découvreur[1].

Marion Dufresne et Crozet découvrirent deux petites îles en 1772[1]. Toutes ces découvertes furent marquées sur les cartes avant la fin du XVIIIe siècle.

L’époque des explorations sérieuses : le XIXe siècle

L’activité frénétique des XIXe siècle précoce

La première moitié du XIXe siècle fut une période d’activité maximale aux latitudes australes, tant pour les expéditions officielles gouvernementales que pour les entreprises commerciales privées[1]. Il y avait une demande énorme d’huile pour l’éclairage domestique, et les chasseurs de phoques britanniques et américains sillonnaient les mers australes[1].

La plupart des journaux de bord tenus sur ces navires de chasse aux phoques étaient gardés secrets. Une exception fut la firme des Frères Enderby, qui combina ses activités commerciales légitimes avec une soif de connaissances générales et un désir du progrès scientifique[1]. Les capitaines de leurs navires recevaient l’instruction, où cela était possible, de faire des observations et des enregistrements de tout fait d’importance géographique, et ces observations furent largement diffusées pour le bénéfice de l’humanité, pour assurer un passage plus sûr dans ces mers dangereuses[1].

Les découvreurs privés et la cartographie empirique

Le Capitaine William Smith dans la brigantine Williams de Blyth, en octobre 1819, découvrit une terre, envoya son officier à terre pour planter le drapeau, et nomma la terre Nouvelle-Bretagne du Sud. Plus tard, il changea le nom en Nouvelles Îles Shetland du Sud[1]. Deux ans plus tard, un navire américain, le Hero sous le Capitaine Palmer, naviguant dans les mêmes eaux, découvrit la terre maintenant nommée d’après lui[1].

En 1820, James Weddel fit un voyage pour le compte des Frères Enderby. Dans une baleinière de 160 tonnes, la brigantine Jane of Leith, il arpenta les îles Shetland du Sud et redécouvrit les îles Orkney du Sud[1]. En un deuxième voyage en 1822, il atteignit 74,15° sud[1]. Entre 1830-1831, John Biscoe dans le Tula, également employé par les Enderbys, découvrit une terre qu’il nomma d’après ses employeurs, et finalement, une autre découverte due également aux Enderbys fut faite en 1839 quand John Balleny, leur employé dans l’Eliza Scott de 154 tonnes, trouva les îles nommées d’après lui[1].

Les expéditions gouvernementales officielles

Entre-temps, des expéditions furent envoyées sous les auspices de divers gouvernements[1]. En 1819, le Czar Alexander I envoya Bellinghausen avec deux navires, la Vostock et la Mirni, en voyage d’exploration du Pôle Sud[1]. En 1821, Bellinghausen découvrit et nomma deux petites îles, Peter et Alexander, à ce moment les terres les plus australes connues[1].

Entre 1838-1840, une expédition française sous Dumont Durville avec deux navires, l’Astrolabe et le Zelie, visita et explora les îles Shetland du Sud et nomma les côtes qu’ils découvrirent Terre Louis-Philippe et Terre Adélie[1].

La mission britannique historique : Ross et le seuil du continent Antarctique

Un voyage plus important fut effectué en 1840 sous les auspices de l’Amirauté britannique. Confié au commandement du Capitaine James Ross, les deux navires, l’Erebus et le Terror, pénétrèrent plus loin vers le sud que jamais auparavant[1]. Ross en 1842 atteignit 78,10° sud, trouva et nomma Victoria Land[1]. Ses deux volcans furent nommés d’après ses navires, les Monts Erebus et Terror[1].

L’expédition américaine monumentale

Une grande expédition américaine sous le Lieutenant Wilkes, U.S.N., mit à la voile avec cinq navires ; la Vincennes de 780 tonnes ; le Peacock de 650 tonnes ; le Porpoise de 230 tonnes ; le Sea Gull de 110 tonnes ; et le Flying Fish de 96 tonnes[1]. Le Sea Gull fut perdu en 1839 et le Peacock s’échoua en 1841. Wilkes rapporta un étirement considérable de côte antarctique entre Victoria Land et Enderby et le nomma Terre de Wilkes[1].

Conclusion : la fin d’une époque et le commencement d’une nouvelle

Durville, Wilkes et Ross furent les derniers d’une série d’expéditions vers le Pôle Sud. Un siècle d’activité frénétique cessa, laissant revenir le calme en Antarctique. C’était la fin d’une époque, et l’exploration du Pôle Sud ne fut ravivée que vers la fin du XIXe siècle[1].

L’histoire de la cartographie antarctique précoce révèle bien plus qu’une simple succession de progrès géographiques. Elle illustre comment les conceptions théoriques, appuyées par l’autorité des cartographes, peuvent persister pendant des siècles malgré l’absence de preuves empiriques. Elle montre également la lente transition de la géographie du domaine de la spéculation à celui de l’enquête scientifique.

De la théorie de l’équilibre des Anciens à la Terra Australis des cartographes de la Renaissance, en passant par la cartographie théorique de Buache jusqu’à la rigueur scientifique de De Lisle et finalement aux explorations empiriques de Cook, cette évolution représente un progrès majeur dans la méthode scientifique géographique elle-même.

Référence

[1] Tooley, R. V. (1985). The Mapping of Australia and Antarctica, édition révisée, seconde édition. Holland Press, Londres. Originalement publié comme Early Antarctica, Monographie de la Map Collectors’ Circle, 1963.