recherches scientifiques

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE : Glaciologie et systèmes cryosphériques

#patagonie glaciologie La Patagonie abrite trois champs de glace continentaux majeurs représentant les réserves glaciaires les plus importantes de l'hémisphère sud en dehors de l'Antarctique et de la Nouvelle-Zélande. Le Champ de Glace Patagon Nord (Campo de Hielo...

Le dialogue entre une machi et des écologues ouvre de nouvelles voies pour intégrer le savoir mapuche dans la conservation de la nature

L'étude propose un modèle de collaboration entre le savoir mapuche et la science écologique, démontrant que la conservation de la nature exige d'écouter, de respecter et de travailler aux côtés des communautés autochtones. Temuco, 23 octobre 2025. (diariomapuche.cl) –...

[DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE] Géographie et morphologie des canaux patagons

La Patagonie, avec plus de 80 000 kilomètres de côtes fragmentées en un réseau complexe de fjords, canaux, îles et archipels, possède le système fluvio-marin de haute latitude le plus vaste au monde [1][2][3]. Cette région, partagée entre le Chili et l'Argentine,...

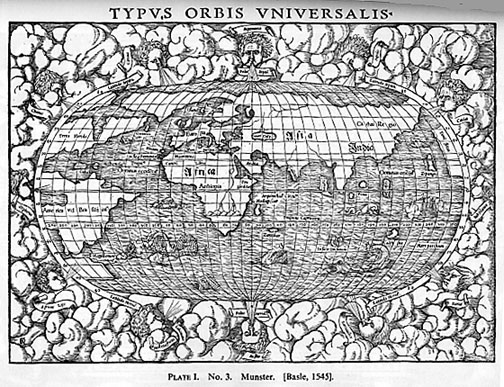

La Mission scientifique française du cap Horn (1882-1883) : une exploration pluridisciplinaire aux confins du monde

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 a été menée dans le cadre de la première Année polaire internationale. Cette expédition multidisciplinaire a permis de rassembler une documentation extraordinaire sur les aspects géographiques,...

Où se trouve le cap Horn? Localisation et caractéristiques d’un point géographique mythique

Le cap Horn (Cabo de Hornos en espagnol, Kaap Hoorn en néerlandais, Loköshpi en langue yagan) représente bien plus qu'un simple point géographique. Situé à 55°58' de latitude sud et 67°16' de longitude ouest, ce promontoire...

[Projet carbone Patagonie] Une entreprise régionale pilote l’un des plus grands projets carbone à l’échelle nationale (Radio Polar, Chili, 17/07/2025)

Une entreprise spécialisée dans le développement de programmes environnementaux et la gestion stratégique des investissements issus de fonds climatiques, elle pilote le projet Respira Patagonia. #projet carbone patagonie Illustration du projet Respira Patagonia dans...

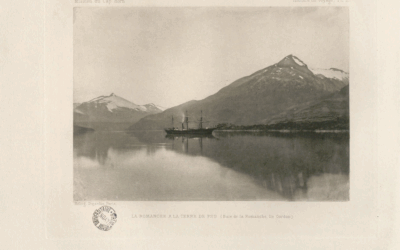

[Cap au Sud #12] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Troisième partie

Notre départ de Camarones se fait sous voile, nous permettant une bonne moyenne de vitesse jusqu'à ce que le vent faiblisse trop fortement, nous obligeant à un peu de moteur en fin d'après-midi. Naviguer en Patagonie c'est toujours faire l'expérience de conditions...

Quel rôle joue le nouveau voilier de 20m dans la réalisation des activités de Karukinka ?

Un camp de base flottant polyvalent en Patagonie insulaire Milagro est un voilier d'expédition acquis par l'association Karukinka en 2023 grâce au soutien de ses membres. C'est un ketch Bruce Roberts de 20 mètres en acier qui joue un rôle fondamental dans la...

Portrait de Mirtha Salamanca, descendante selk’nam de Kiepja (“Femmes de notre histoire”, pour le centenaire de la ville de Rio Grande)

Mirtha Salamanca, originaire de la Terre de Feu argentine et descendante de Lola Kiepja, est née à Río Grande le 8 septembre 1959 et est très fière d’être « fueguina » et d’être née sur sa terre, son Oroski, qui en langue selknam signifie Río Grande. Mirtha Esther...

Des scientifiques du CONICET ont détecté des microplastiques et des pigments dans l’atmosphère de l’Antarctique (13/12/2024, InfoFueguina)

Selon un rapport publié par le CONICET, l'air respiré dans la péninsule Antarctique contient une grande variété de polymères plastiques et de colorants principalement associés à l'industrie textile ; La composition la plus observée était le coton semi-synthétique,...

![[DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE] Géographie et morphologie des canaux patagons](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka-400x250.jpg)

![[Projet carbone Patagonie] Une entreprise régionale pilote l’un des plus grands projets carbone à l’échelle nationale (Radio Polar, Chili, 17/07/2025)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/07/image-2-400x250.png)

![[Cap au Sud #12] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Troisième partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/DSCN7113-400x250.jpg)