par Karukinka | Jan 11, 2016 | Actualités scientifiques, Ecologie sonore / Acoustique / Paysages sonores, Karukinka en France

Pour les parisiens ou ceux qui seront de passage à Paris :

Conférence de Lauriane sur l’espace sonore de la Terre de Feu jeudi 14 janvier à 19:00 à la Maison de l’Amérique Latine.

http://mal217.org/fr/agenda/tribune-de-la-musique

Au plaisir de vous y retrouver et avec tous nos bons voeux pour cette nouvelle année !

•

L’univers sonore de la Patagonie

Passionnée par la Patagonie insulaire,

Lauriane Lemasson est musicienne, photographe et audio-naturaliste. Ses recherches en écologie sonore appliquée à l’ethnomusicologie (doctorante contractuelle au sein du laboratoire IreMus, Université Paris Sorbonne) concernent les liens qui se tissent entre l’homme et les sons de la nature en milieux extrêmes. Depuis 2014, elle dirige l’association Karukinka, en référence au mot indien

selk’nam signifiant « la dernière terre des hommes ». Cette association se fonde sur un échange interculturel et pluridisciplinaire. Elle œuvre dans le but d’explorer les liens qui se tissent entre l’homme et son environnement, en associant des chercheurs et des acteurs locaux et internationaux.

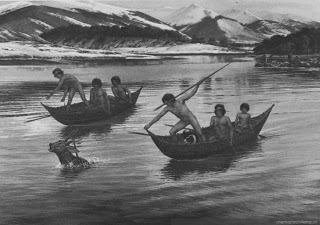

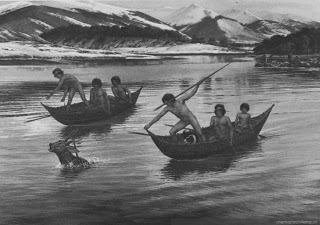

Pour Lauriane Lemasson, l’écologie sonore a pour vocation d’intégrer l’étude des sons de l’environnement dans différents domaines dont l’anthropologie, la géographie et les sciences cognitives. Elle travaille sur la manière dont était utilisé le paysage sonore par les nomades des canaux et les chasseurs-cueilleurs du sud du détroit de Magellan, parmi lesquels les Selk’nam, Haush et Yahgan qui ont habité ces territoires pendant des millénaires. En Terre de Feu argentine, elle a suivi les pas de peuples décimés par les maladies apportées d’Europe au début du XXème siècle, ou par les chasseurs de têtes payés par des

estancieros. Un hommage à la grande ethnologue Anna Chapman (1922-2010) sera également rendu par Lauriane Lemasson.

par Karukinka | Août 25, 2014 | Actualités politiques, Actualités scientifiques, Peuples et communautés, Yagan

A la fin du 19ème siècle, un espagnol venu d’Asturie débarqua en Patagonie pour chercher fortune : José Menendez.

Déterminé, il devint assez rapidement le propriétaire de milliers d’hectares en Patagonie chilienne et argentine, et l’un des plus grands éleveurs de moutons, principalement destinés à la production de la laine exportée sur le marché mondial.

La véritable histoire de la construction de l’empire de José Menendez a été longtemps occultée par les histoires officielles du Chili et de l’Argentine. Après 6 ans d’investigations, l’historien asturien José Luis Antonio Marchante réalisa l’ouvrage Menendez, Rey de la Patagonia dans lequel il met en lumière les sombres détails de la conquête de la Patagonie par José Menendez.

Dans son livre, disponible à l’heure actuelle uniquement en langue espagnole ici en livre numérique, José L. Alonso Marchante témoigne du génocide des peuples natifs (Selk’nam, Kawésqar, Yágan et Haush) et de l’exploitation des travailleurs chiliens (peones) qui furent, tous deux, des moyens rapides et efficaces pour Menendez d’asseoir son pouvoir politique et financier en Patagonie. Il explique comment il usa de la corruption aux plus hauts niveaux des Etats pour parvenir à acquérir des milliers d’hectares de terres alors que leur concentration dans les mains de quelques familles était interdite par les lois argentine et chilienne. José Luis Antonio Marchante expose donc au grand jour la tolérance du Chili et de l’Argentine à l’égard de ces pratiques illégales réalisées sur leur sol et dissimulées des histoires officielles jusqu’à ce jour.

Parmi les autres conséquences dramatiques de sa conquête du Grand Sud, la faune et la flore fuégiennes furent également impactées. Le mouton prit la place du guanaco (lama patagon), diminuant drastiquement la principale source de nourriture des Indiens Selk’nam (chasseurs-cueilleurs) et, compte-tenu de la capacité du mouton à trouver de la nourriture en coupant très ras la végétation, c’est toute une flore qui s’est retrouvée ravagée.

Ce livre est le fruit de l’analyse de nombreux témoignages non-officiels et archives. Il ouvre la voie à une importante quête de vérité sur la vraie histoire de la Patagonie, région qui loue toujours l’héritage de la Famille Menendez-Braun. Nous citerons pour exemples les nouvelles infrastructures (palais, maison-musée) construites récemment et la rue qui porte leur nom à Punta Arenas, autant de symboles de la puissance de cette famille qui a particulièrement contribué à l’âge d’or de la Patagonie (1880-1920) avec l’exportation de la laine et la diffusion d’une histoire officielle modifiée dans leur intérêt.

par Karukinka | Fév 23, 2014 | Peuples et communautés, Actualités scientifiques, Expéditions, Expéditions Karukinka, Haush, Karukinka, Karukinka en France, Non classé, Patagonie, Selk'nam, Selk'nam / Ona, Yagan

Les activités de KARUKINKA sont nées de la conviction que les enjeux écologiques doivent s’inscrire dans une dynamique de relations directes homme / nature. Notre vie quotidienne, l’éducation de nos enfants, nos activités économiques, se déroulent pour l’essentiel dans un cadre spatio-temporel d’où la nature est absente.

Le développement durable et l’écologie s’inscrivent chaque jour d’avantage dans l’horizon politique et intellectuel de nos sociétés modernes. Cette conscience collective émergente doit, pour s’installer durablement, trouver un relais dans les consciences individuelles, dans l’intimité de la relation qu’entretient chacun avec la nature.

Il est donc essentiel de générer des dynamiques de revitalisation du dialogue homme/nature. L’ambition de KARUKINKA est, à sa modeste mesure, de contribuer à cet objectif.

Ce projet d’expédition est de comprendre la relation entre les cultures indiennes (Haush, Selk’nam et Yahgan) et la nature au sud du détroit de Magellan, avec deux approches :

– S’immerger dans des lieux autrefois habités par les indiens et suivre leurs pas en se référant aux travaux anthropologiques antérieurs ;

– Etudier l’environnement sous différentes facettes grâce à une équipe de chercheurs de spécialités différentes ;

– Enregistrer et photographier les territoires traversés ;

– Développer une approche sensible de l’environnement et prolonger cette étude par des créations artistiques, conférences et expositions qui permettront au public d’appréhender cet espace et de s’en imprégner.

par Karukinka | Avr 2, 2013 | Expédition 2013, Karukinka, Partenariats

http://leicastoreparis.org/expedition-explorasons-4eme-partie/

Face à nous Lëm se couche et Hanuxa fait son entrée, devant le regard de Watauineiwa résidant sous nos pieds…

Au réveil, le soleil fait monter la température à 25°C à l’intérieur de la tente, 18°C relevés à l’extérieur et à l’abri, avec des rafales de vent de 4 km/h en moyenne, 6km/h maximum relevé à onze heures. La pression atmosphérique est de bonne augure : 1000 hPa ! Les choses s’annoncent bien. Nous contemplons l’immense baie d’Ushuaia jusqu’à sa disparition complète de notre champs de vision après avoir repris notre chemin en direction des estancias Punta Segunda et Encajonado.

Les paysages se suivent, toujours grandioses, sous un soleil fidèle et de nombreux et beaux nuages. Vers 17h30, nous arrivons à l’estancia Encajonado. Des troupeaux de vaches, moutons et chevaux entourent cette exploitation et sont répartis sur plusieurs centaines de mètres de clôtures. Nous rencontrons un homme d’une trentaine d’années occupé à retirer la selle de son alezan et qui nous indique où passer dans ce labyrinthe. Une route rarement empruntée par son pickup se dessine sur le littoral du canal. Elle serpente en direction de la préfecture maritime de Puerto Almanza.

Sur cette route verdoyante, toute l’immensité de la Terre de Feu s’exprime : la plaine interminable ponctuée de sombres buissons d’épineux d’une quarantaine de centimètres, la largeur du canal au courant peu prononcé, et les sommets tachetés de neige de la sierra Sorondo faisant face aux sommets de l’île chilienne… Au beau milieu de cet environnement grandiose, nous finissons par trouver un lieu de bivouac juste à côté d’un ruisseau, à quelques mètres du canal et tourné vers l’ouest.

Le ciel est dégagé et progressivement le soleil descend face à nous. J’enregistre, prends des notes, photographie et contemple cet ancien territoire indien. Le coucher de soleil de ce jour restera pour longtemps dans nos mémoires. Face à nous, la chaleur du feu solaire rencontre les miroitements argentés du canal et du ruisseau. Les nuages vaporeux donnent à voir toutes les nuances de gris possibles, laissant passer peu de lumière sur les sombres montagnes des chaînes environnantes. Lëm (le dieu du Soleil) part se coucher et sa belle-sœur, la déesse Hanuxa (la Lune) arrive, sous le regard du dieu suprême des Yagans : Watauineiwa, la Terre.

Nous restons assis, silencieux, jusqu’à la disparition complète de Lëm et les premières apparitions des étoiles du Sud derrière nous, doucement accompagnés par les cris des goélands et des ibis (manifestations de la déesse Lexuwa), le léger flux et reflux du canal et le débit régulier du ruisseau s’écoulant de manière imperturbable à quelques mètres de notre tente.

par Karukinka | Mar 21, 2013 | Expédition 2013, Karukinka, Partenariats

http://leicastoreparis.org/expedition-explorasons-3eme-partie/

Départ d’Ushuaia, estancias Rio Olivia, Túnel, bivouac au bord du canal de Beagle.

Ce matin nous partons d’Ushuaia en taxi pour atteindre l’estancia Rio Olivia, le point de départ de notre expédition de 8 jours. Ce nouveau terrain d’investigation sonore et visuel se situe sur le littoral nord du canal de Beagle, d’anciens territoires Yagans appelés Wakimaala et Inalumaala (plus à l’est de la péninsule Mitre).

A une dizaine de kilomètres d’Ushuaia, au bout d’une route gravillonnée, le chauffeur de taxi s’arrête. Les sacs sur le dos, nous avançons le dos tourné vers la ville la plus australe du monde. A quelques centaines de mètres du point de départ, nous entrons dans un bois où d’innombrables perruches australes se répondent. Chaque arbre abrite un couple qui répond au couple voisin et ainsi de suite, dans un brouhaha de cris et de battements d’ailes. L’enregistreur et le micro font alors leur première sortie, bien à l’abri dans le creux des racines sinueuses et profondes d’un arbre plusieurs fois centenaire. Pendant ce temps, nous nous éloignons pour ne pas avoir d’impact sur l’enregistrement et pour réaliser quelques photographies du littoral du canal de Beagle situé en contrebas. En face de nous se dressent les sommets enneigés du nord de l’île Navarino. De fins liserais noirs se dessinent à la surface de l’eau miroitante et délicatement salée du canal de Beagle, rendant visible le léger flux et reflux des vagues venant de l’océan.

La majeure partie du temps ici, le vent souffle vers l’ouest. La vue est dégagée vers les îles Bridges (juste avant la scission en deux bras du canal) et nous permet de voir venir les intempéries. Aujourd’hui le ciel est relativement épuré. Des percées de ciel bleu font leur apparition et seuls de gros nuages gris s’accrochent à la pointe des montagnes. Une fine pluie apparaît par intermittence et il ne fait pas froid en marchant, autour de 12°C à l’abri avec un peu de vent (maximum relevé : 15 km/h).

Depuis quelques heures nous évoluons au cœur d’un paysage sauvage démesuré où la présence humaine se traduit seulement par le son des avions survolant le canal et des bateaux de croisière, très nombreux à cette période la plus touristique de l’année.

Après avoir dépassé l’estancia Túnel, un important lieu de recherche archéologique situé sur un territoire où communiquaient les Selk’nam et Yagan, le sentier descend peu à peu vers les plages de galets. Nous finissons par nous retrouver au beau milieu d’un ancien lieu de campement.

• L’univers sonore de la Patagonie

Passionnée par la Patagonie insulaire, Lauriane Lemasson est musicienne, photographe et audio-naturaliste. Ses recherches en écologie sonore appliquée à l’ethnomusicologie (doctorante contractuelle au sein du laboratoire IreMus, Université Paris Sorbonne) concernent les liens qui se tissent entre l’homme et les sons de la nature en milieux extrêmes. Depuis 2014, elle dirige l’association Karukinka, en référence au mot indien selk’nam signifiant « la dernière terre des hommes ». Cette association se fonde sur un échange interculturel et pluridisciplinaire. Elle œuvre dans le but d’explorer les liens qui se tissent entre l’homme et son environnement, en associant des chercheurs et des acteurs locaux et internationaux.

Pour Lauriane Lemasson, l’écologie sonore a pour vocation d’intégrer l’étude des sons de l’environnement dans différents domaines dont l’anthropologie, la géographie et les sciences cognitives. Elle travaille sur la manière dont était utilisé le paysage sonore par les nomades des canaux et les chasseurs-cueilleurs du sud du détroit de Magellan, parmi lesquels les Selk’nam, Haush et Yahgan qui ont habité ces territoires pendant des millénaires. En Terre de Feu argentine, elle a suivi les pas de peuples décimés par les maladies apportées d’Europe au début du XXème siècle, ou par les chasseurs de têtes payés par des estancieros. Un hommage à la grande ethnologue Anna Chapman (1922-2010) sera également rendu par Lauriane Lemasson.

• L’univers sonore de la Patagonie

Passionnée par la Patagonie insulaire, Lauriane Lemasson est musicienne, photographe et audio-naturaliste. Ses recherches en écologie sonore appliquée à l’ethnomusicologie (doctorante contractuelle au sein du laboratoire IreMus, Université Paris Sorbonne) concernent les liens qui se tissent entre l’homme et les sons de la nature en milieux extrêmes. Depuis 2014, elle dirige l’association Karukinka, en référence au mot indien selk’nam signifiant « la dernière terre des hommes ». Cette association se fonde sur un échange interculturel et pluridisciplinaire. Elle œuvre dans le but d’explorer les liens qui se tissent entre l’homme et son environnement, en associant des chercheurs et des acteurs locaux et internationaux.

Pour Lauriane Lemasson, l’écologie sonore a pour vocation d’intégrer l’étude des sons de l’environnement dans différents domaines dont l’anthropologie, la géographie et les sciences cognitives. Elle travaille sur la manière dont était utilisé le paysage sonore par les nomades des canaux et les chasseurs-cueilleurs du sud du détroit de Magellan, parmi lesquels les Selk’nam, Haush et Yahgan qui ont habité ces territoires pendant des millénaires. En Terre de Feu argentine, elle a suivi les pas de peuples décimés par les maladies apportées d’Europe au début du XXème siècle, ou par les chasseurs de têtes payés par des estancieros. Un hommage à la grande ethnologue Anna Chapman (1922-2010) sera également rendu par Lauriane Lemasson.