Une mission française aux confins du monde : la mission scientifique du Cap Horn (1882-1883)

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

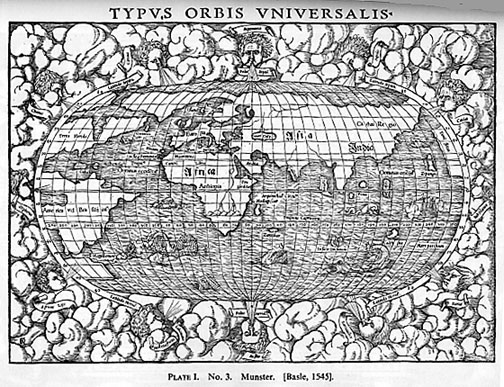

La mission scientifique du cap Horn fut conçue pour répondre au programme international visant à étudier simultanément les phénomènes géodésiques autour des pôles, en mettant l’accent sur le magnétisme, la météorologie et, cette année-là, l’observation du passage de Vénus devant le Soleil le 6 décembre 1882. Onze pays européens et les États-Unis coordonnèrent ainsi leurs efforts.

Table des matières

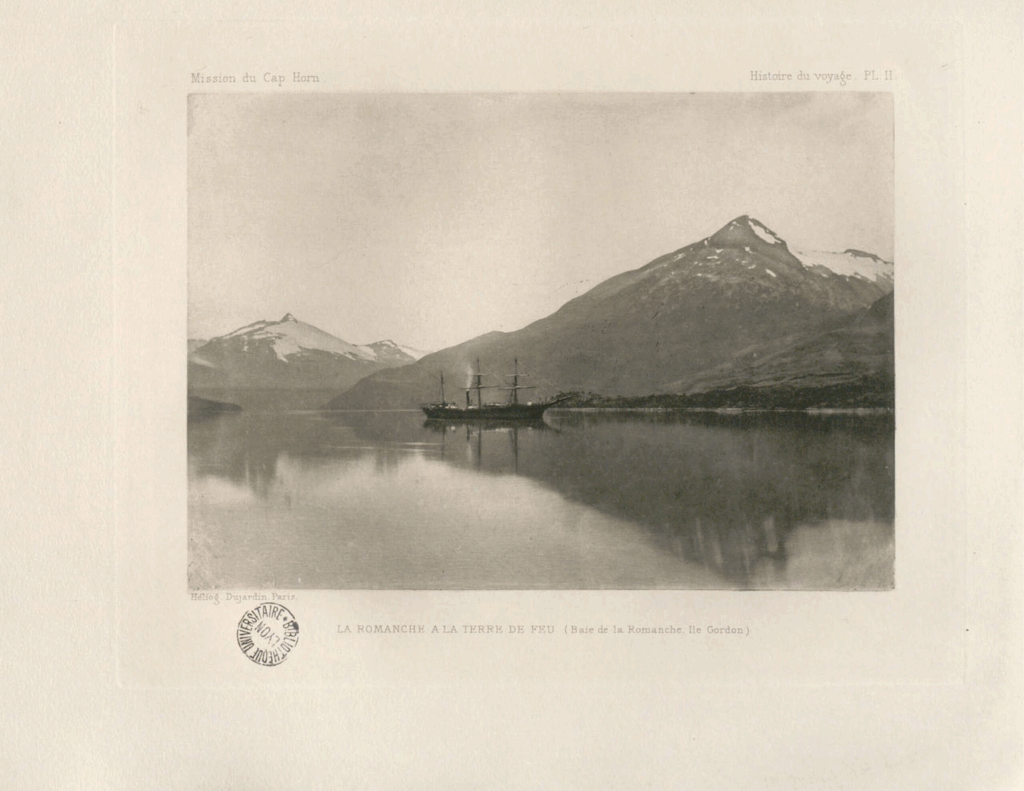

L’expédition part de Cherbourg en juillet 1882, rejoint la baie Orange par étapes, débarque et installe des baraques scientifiques préfabriquées sur plus de 450 m² (fondations toujours visibles à ce jour, comme lors de l’expédition sous l’égide de Karukinka menée en 2018), observatoires astronomiques et magnétiques, laboratoires, logements et magasins.

La France, qui arrive le 6 septembre 1882 en baie Orange (île Hoste, Chili), grâce au navire La Romanche et sous le commandement de Louis-Ferdinand Martial, a déployé des moyens humains et matériels sans précédent : 140 membres d’équipage et de nombreux savants, répartis en deux groupes – l’un à terre chargé des observations scientifiques, l’autre naviguant le long des côtes pour relever des informations hydrographiques et cartographiques. Les relevés et mesures réalisés couvrent alors un spectre inédit : météorologie, cartographie, géologie, zoologie, botanique, magnétisme, marées et occultations astronomiques. La spécificité française sera le recours, inédit, à l’anthropologie physique avec étude exhaustive de la population locale : les Yagan.

L’équipe et la logistique sur place

Le programme est planifié minutieusement et réunit 140 personnes : officiers, scientifiques et marins. En sciences humaines, le médecin Paul Hyades est le membre central, chargé à la fois des études médicales, géologiques et surtout ethnologiques. À ses côtés, Léon Sauvinet assure le prélèvement de spécimens biologiques, Edmond Payen la documentation photographique, Martial et Hahn les observations de terrain. La division mission à terre/mission maritime permet de couvrir l’intégralité de la Terre de Feu et des îles extrêmes.

L’installation sur l’île Hoste, choisie pour la qualité du mouillage, la proximité du Cap Horn et la disponibilité en bois et eau douce, offre aux Français une base sûre pour six mois. Les baraques furent bâties par les marins eux-mêmes, installées sur une colline abrupte, et disposaient de tout le matériel avant-gardiste de l’époque (marégraphes, thermomètres, baromètres, balances, photomètres, appareils de dosage de gaz, chambre noire pour la photographie, etc).

L’organisation scientifique et la diversité disciplinaire

La mission se distingue par la pluralité de ses activités :

- Botanique (Paul Hariot, Adrien Franchet, Emile Bescherelle, Paul Petit) : près de 160 espèces végétales, dont beaucoup inédites.

- Zoologie (Émile Oustalet, A. Milne-Edwards, etc.) : collecte et description de la faune locale sur plus de 87 planches illustrées.

- Hydrographie, météorologie, géologie, magnétisme terrestre : avec la publication, en sept tomes, de résultats riches et originaux issus des relevés sur place.

Le programme météorologique de la mission scientifique du cap Horn, réalisé par Jules Lephay et Le Cannellier, est d’une ampleur sans précédent : observations multiples chaque jour sur la pression, température, humidité, masses nuageuses, vent, enregistrement tous les quarts d’heure, expériences d’évaporation et de radiation solaire. Plus de 120 000 données numériques sont compilées en quelques mois.

En zoologie et botanique, Émile Bescherelle, Adrien Franchet, Paul Hariot, Paul Petit et Hyades exploitent la biodiversité exceptionnelle de l’archipel. Collectes de spécimens en alcool, taxidermie, photographies de flore et faune, herbiers, échantillons vivants (graines, plantes, oiseaux ramenés en France). Les excursions offrent des occasions uniques pour la chasse, la pêche et le recueil de données géologiques sur des centaines de kilomètres de rivage.

L’équipe investit notamment la baie Orange, où elle côtoie les peuples autochtones vivant encore selon des méthodes jugées alors “primitives” par la science européenne.

Dimension ethnologique : le terrain d’étude des Yagans

Cohabitation et méthodologie

L’étude ethnologique prend rapidement une dimension centrale : l’expédition s’installe sur le territoire des Yagans. Leurs voisins nomades marins, chassant et pêchant, vivent dans des huttes et se déplacent continuellement. Près d’une quarantaine de personnes accueille les Français à leur arrivée, puis diverses familles viennent séjourner à proximité. Cette proximité sert à l’expédition de laboratoire vivant pour l’étude ethnographique et anthropologique. Selon la doctrine de l’époque, ce contact direct permettrait d’établir si le “Fuégien” relève d’une “race inférieure” ou seulement d’une “population dégradée” par son environnement.

Paul Hyades, aidé par l’interprète Yakaïf, pratique une observation immersive : description minutieuse du mode de vie, organisation sociale familiale, langue, mythologie, techniques de chasse et de pêche, transmission orale. L’estimation démographique de Hyades situe 2 000 Yahgans vers 1883, répartis en petits groupes le long du canal Beagle et des côtes.

L’équipe pratique avec eux le troc, distribue biscuits, vêtements, outils, en échange de peaux, de produits artisanaux et d’informations. Si les relations sont souvent cordiales, marquées par la curiosité et l’aide médicale prodiguée par Hyades, elles n’excluent pas les tensions typiques des premiers contacts (vols, incendies accidentels, encadrement spatial des baraques).

L’équipe française documente en détail la structure familiale, la technique du harpon et les activités quotidiennes (plumage de canard, pêche, chasse) au moyen de photographies et de descriptions ethnographiques précises. Le cas d’Athlinata, chef de famille et “superbe sauvage”, illustre l’engagement de la mission à suivre sur le long terme la physiologie, les habitudes et les rapports sociaux du peuple Yahgan. Les pratiques alimentaires, la parentalité (accouchement observé de Chounakar Kipa), la construction et l’utilisation de la pirogue sont décrites avec minutie.

Campagne d’anthropométrie et psychologie : le rôle de Paul Hyades

Né à Marseille et médecin de la Marine, Paul Hyades s’était formé à l’École de médecine navale de Toulon puis à l’inspection générale à Paris. Son intégration à la Société d’anthropologie de Paris, sous le patronage d’Armand de Quatrefages, le prédispose à appliquer sur le terrain une méthodologie mixte où la médecine devient à la fois un instrument d’insertion sociale et d’étude expérimentale.

Sa pratique sur place ne s’arrête donc pas à la médecine d’urgence : Hyades est en demande pour tous les maux, et le terme « Doteur » entre dans le vocabulaire local. Les séances d’examen, les analyses de pathologies spécifiques yahganes (maladies respiratoires, infections, nutrition, réactions aux stress climatiques), fondent le cœur de ses rapports et de ses publications au retour.

Accompagné d’Edmond Payen et d’autres membres de la mission, il va mobiliser une batterie d’instruments :

- Ruban métrique, compas glissière, équerre, planche à mensurations, compas de Broca pour l’angle facial.

- Tableau chromatique pour la couleur de la peau, dynamomètre pour la force musculaire, matériels de physiologie sensorielle (hématimètre, diapason, montre, compas de Weber).

Ce protocole méthodologique correspond à celui en vigueur dans le laboratoire d’anthropologie du Muséum national d’histoire naturelle à Paris.

Hyades documente en 85 fiches anthropométriques : 26 hommes, 23 femmes, 36 enfants de toutes les familles présentes lors du séjour. Il procède à environ 45 mensurations et près de 20 observations des caractères physiques pour chaque sujet, parfois répétés à plusieurs mois d’intervalle, ce qui lui permet d’étudier la croissance, la résistance au froid, la physiologie sensorielle.

L’étude va au-delà de l’anatomique : elle intègre des tests sur la sensibilité tactile, l’audition, la vue (test de Holmgren), le goût et l’odorat. Hyades relève aussi, selon le paradigme de son temps, la résistance du peuple au froid et à la douleur, leur mémoire jugée limitée ou leur manière de pleurer. Il s’essaie même à l’hypnotisme sans succès.

Photographies et moulages

La mission rapporte en France 323 plaques photographiques, dont 287 clichés anthropologiques conservés depuis au Musée du quai Branly et à la Bibliothèque nationale de France, constituant l’un des plus importants corpus photographiques sur les Yahgans. Les séances de photographie sont minutieusement orchestrées selon les méthodes de Broca : sujets de face, profil, dos, parfois nus ou en tenue traditionnelle. Moyennant persuasion et insistance, Hyades fait réaliser également des moulages corporels de certains sujets, dont Athlinata et Kamanakar Kipa, figures marquantes de cette collection.

Grâce à Edmond Payen et Jean-Louis Doze, la mission produitaussi des photographies de la vie quotidienne des Yagans. Certaines séances incluent familles entières, enfants, vieillards, bijoux, outils et gestes rituels.

Collaboration et réseaux sociaux locaux

La mission française ne travaille pas isolément : elle noue de forts liens avec la mission anglicane d’Ushuaia, dirigée par le pasteur Thomas Bridges. Ce dernier joue un rôle d’interprète, source documentaire et fiable sur la société Yahgan. Bridges, qui a composé un dictionnaire yahgan de 32 000 mots, partage ses observations, ses mémoires et manuscrits, et favorise l’accès de Hyades aux familles locales.

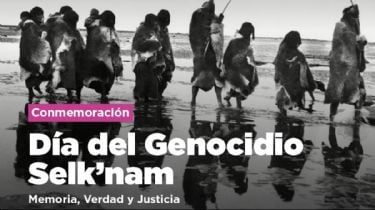

À Ushuaia et dans les stations satellites de Packewaia, Lapataia et Yendegaia, la présence britannique modèle la sédentarisation d’une partie des Yahgans, soumettant par troc et par produits alimentaires une population auparavant nomade. Hyades complète ses travaux de terrain par les récits et notes du pasteur, ainsi que par les comparaisons linguistiques et ethnographiques sur les populations fuégiennes et selk’nam croisées lors de courtes excursions dans les baies avoisinantes.

La collecte de restes humains et la dimension anthropologique physique

Pratiques et motivations

La mission applique une dynamique de “collection” des ossements, fragments de peau, échantillons de cheveux, viscères et organes, répondant à la demande sans cesse croissante des anthropologues européens pour constituer des séries de spécimens à étudier en laboratoire. Hyades se conforme scrupuleusement aux instructions reçues de savants comme Quatrefages et Fernand Delisle pour conserver viscères et cerveaux lors des décès, mais aussi de procéder sur le vivant à des prélèvements capitaux pour la science. Cette collecte participe à la constitution en Europe d’une gigantesque série de crânes et d’ossements “exotiques” utilisés pour l’anthropologie physique comparée.

Impact et legs

Des centaines de pièces anthropologiques et biologiques sont ainsi rapportées en France, dont des restes humains Yahgans et Fuégiens. Ces restes sont encore aujourd’hui conservés dans les réserves du Musée de l’Homme à Paris, où ils constituent une part du patrimoine controversé de la discipline. Ils servent à la documentation du “type fuégien” par moulages, photographies, et études anatomo-pathologiques, preuve de la mobilisation des sciences françaises dans les débats raciaux et évolutionnistes du XIXe siècle.

La collection de la mission du cap Horn, traitant du type physique, du “degré d’évolution”, de la physiologie sensorielle et de la résistance au milieu, a longtemps alimenté les recherches comparatives du Muséum et du Musée de l’Homme, jusqu’à susciter la réflexion contemporaine sur la restitution des restes humains et les liens avec les peuples originaires de l’extrême sud du Chili.

Héritage scientifique et enjeux contemporains

Publications et diffusion

L’arrivée à Cherbourg en novembre 1883 signe le succès scientifique et social de la mission : collections naturalistes, archives photographiques, fiches de mesures, artefacts et restes humains sont exposés à Paris lors d’une grande exposition qui relate et illustre les progrès de la science et la présence française dans les derniers confins du monde.

La mission du Cap Horn marque un tournant dans la pratique ethnologique française : c’est la première étude systématique et exhaustive d’un peuple considéré comme « primitif » par l’anthropologie raciale du XIXe siècle. Les descriptions oscillent entre fascination, projection du sauvage, et reconnaissance de la complexité sociale et psychologique des Yahgans.

Hyades, bien que bercé par le paradigme racial de son temps, nuance son regard au fil des mois, passant de la mystification de « l’animalité brute » au constat de la vitalité, de la santé, de la résistance et même de la sociabilité de ses interlocuteurs. Ses fiches individuelles, ses carnets de terrain, ses analyses longues — souvent publiées dès le retour à Paris — jettent les bases d’une anthropologie de terrain à la française, avant que les techniques de recueil ne soient standardisées au XXe siècle.

Les résultats de la mission sont publiés en sept tomes de référence entre 1885 et 1891 pour la communauté scientifique internationale : chapitres sur la météorologie, le magnétisme terrestre, la géologie, la botanique, la zoologie, l’anthropologie et l’ethnographie. Le volet anthropologique, notamment sous la plume de Paul Hyades et Joseph Deniker, marque un tournant dans l’étude du peuplement de la Terre de Feu et de l’histoire humaine en Patagonie australe.

Collections au Musée de l’Homme

Plus d’une centaine d’objets ethnographiques, biologiques et anthropologiques, ainsi que des restes humains Yahgans, sont conservés à Paris. Ils font régulièrement l’objet d’études et d’expositions, dans un espace dédié (l’“abri des ancêtres”), et sont au cœur des débats contemporains sur la restitution et la mémoire des peuples autochtones. Les collections du Musée de l’Homme incluent ces pièces, dont le legs matériel et symbolique est aussi celui des controverses sur la déontologie scientifique et le respect des cultures.

La collection ostéologique du Musée de l’Homme conserve aujourd’hui les restes humains fuégiens ramenés par Hyades et ses collègues. Ces artefacts, initialement pensés comme outils scientifiques, soulèvent depuis des décennies la question de la restitution et du respect de la mémoire des peuples autochtones. Les revendications récentes des descendants ou communautés concernées, et le débat éthique international, marquent un tournant dans l’histoire des sciences humaines en France, qui doit composer aujourd’hui avec son passé colonial et ses héritages scientifiques controversés.

En définitive, la mission scientifique du Cap Horn 1882-1883 apparaît comme un jalon majeur dans l’histoire des sciences naturelles et humaines. Elle synthétise les pratiques positives de la collecte exhaustive, de la photographie scientifique et de l’observation sur le terrain, tout en illustrant les ambiguïtés d’une anthropologie physique confrontée à ses propres limites morales et politiques.

Le travail de Paul Hyades, tout comme la mission dans son ensemble, reste une référence incontournable pour l’étude des peuples fuégiens. Les archives produites, les restes humains conservés, les débats soulevés sur la restitution, la mémoire et le respect des cultures autochtones, forment aujourd’hui la matière première d’un nouveau regard sur la science coloniale, ses ambitions et ses limites.

Bibliographie

Sources primaires et documents d’archives

Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883. Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891, 7 volumes. Internet Archive.

Martial, Louis-Ferdinand. Mission scientifique au Cap Horn 1882-1883. Observatoire de la Côte d’Azur, Collections numérisées.

Lephay, Jules. Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883: Météorologie. Paris, 1885-1891.

Le Cannellier, François-Octave. “Magnétisme terrestre”. In Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883, Tome III. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891.

Müntz, Achille & Aubin, Eugène. “Recherches sur la constitution chimique de l’atmosphère”. In Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883, Tome III. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891.

Sources contemporaines

Baker, F.W.G. “The First International Polar Year (1882–1883): French Measurements of Carbon Dioxide Concentrations in the Atmosphere at Bahia Orange, Hoste Island, Tierra del Fuego”. Polar Record, vol. 45, no. 3, juillet 2009, p. 204-208. Cambridge University Press.

Chapman, Anne, Barthe, Christine & Revo, Christophe. Cap Horn, 1882-1883. Rencontre avec les Indiens Yahgan. Paris : Éditions de la Martinière, 1995.

Kindberg, Christine. “The French Scientific Expedition of 1882-1883 and their Photographs”. Substack, 2 mars 2025. https://christinekindberg.substack.com/p/the-french-scientific-expedition

Ouvrages et articles spécialisés

“Terrestrial magnetism II. Into the field”. Lyell Collection, chapitre 3, 24 novembre 2024. Geological Society of London. https://www.lyellcollection.org/doi/10.1144/M60-2022-20

“Missions magnetiques organisees par le Bureau des longitudes”. Astrophysics Data System, Harvard University, 1903. https://adsabs.harvard.edu/full/1903AnGVP…6A…1D

“The International Polar Year 1882–1883”, Erki Tammiksaar et Cornelia Lüdecke, Academia.edu, 8 décembre 2016. https://www.academia.edu/30357834/The_International_Polar_Year_1882_1883

Martin Gusinde Anthropological Museum. Collections et documentation sur les expéditions scientifiques en Terre de Feu. Musée Yagan Usi, Chili. https://www.museoyaganusi.gob.cl/sites/www.museoyaganusi.gob.cl/files/images/articles-25319_archivo_02.pdf

Publications d’institutions scientifiques

Muséum National d’Histoire Naturelle, Collection Ostéologique de Restes Humains, https://www.mnhn.fr/fr/collection-osteologique-de-restes-humains

Observatoire de la Côte d’Azur. “Expo Livre : La Mission scientifique au Cap horn 1882-1883 par Louis-Ferdinand Martial”. Collections numérisées, 10 mai 2023. https://www.oca.eu/fr/numdoc-oca-collections-numerisees-sur-la-vie-et-l-histoire-de-l-observatoire-de-la-cote-d-azur?view=article&id=4265%3Aexpo-livre-la-mission-scientifique-au-cap-horn-1882-1883-par-louis-ferdinand-martial-cote-a000573-a-g&catid=256%3Abibfr-principal

Service bibliothèque de l’Observatoire de la Côte d’Azur. “Geophysics — Horn, Cape (Chile)”. Catalogue en ligne, 2003. https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/opac_css/index.php?lvl=more_results&mode=keyword&user_query=Geophysics+–+Horn%2C+Cape+%28Chile%29&tags=ok

SUDOC (Système universitaire de documentation). “Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883 Tome III”. Notice bibliographique, 2018. https://www.sudoc.fr/017728096

Blogs et sites spécialisés

“La Romanche en Terre de Feu et au Cap Horn (1882-1883)”. Bibulyon – Carnet de la bibliothèque de Lyon, 10 janvier 2021.bibulyon.hypotheses

“WDC-MARE Reports”. EPIC – Electronic Publication Information Center, Alfred Wegener Institute. epic.awi

Archives photographiques et visuelles

“Engravings of Tierra del Fuego”. Wikimedia Commons, 31 décembre 2021.wikimedia

Archives photographiques de la mission du Cap Horn. Collections du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac et de la Bibliothèque nationale de France, Paris. https://books.openedition.org/pur/161420?lang=fr

Publications officielles historiques

“L’Exploration : journal des conquêtes de la civilisation sur tous les points du globe”. Gallica – Bibliothèque nationale de France, 14 octobre 2007. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105682x/texteBrut

“FIFTY YEARS AGO…”. International Hydrographic Review, Archives historiques de la navigation