![[Cap au Sud #10] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Première partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250609-WA0015-1080x675.jpg)

Où se trouve le cap Horn? Localisation et caractéristiques d’un point géographique mythique

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

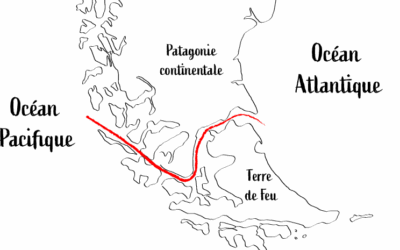

Le cap Horn (Cabo de Hornos en espagnol, Kaap Hoorn en néerlandais, Loköshpi en langue yagan) représente bien plus qu’un simple point géographique. Situé à 55°58′ de latitude sud et 67°16′ de longitude ouest, ce promontoire rocheux de 425 mètres d’altitude constitue le point le plus austral de l’archipel de la Terre de Feu et marque symboliquement la rencontre des océans Atlantique et Pacifique. À 965 kilomètres du continent antarctique et à seulement 138 kilomètres d’Ushuaia, le cap Horn se dresse comme l’ultime sentinelle de l’Amérique avant l’immensité des mers australes.

Plan de l’article

Localisation géographique précise du cap Horn

Position dans l’archipel fuégien

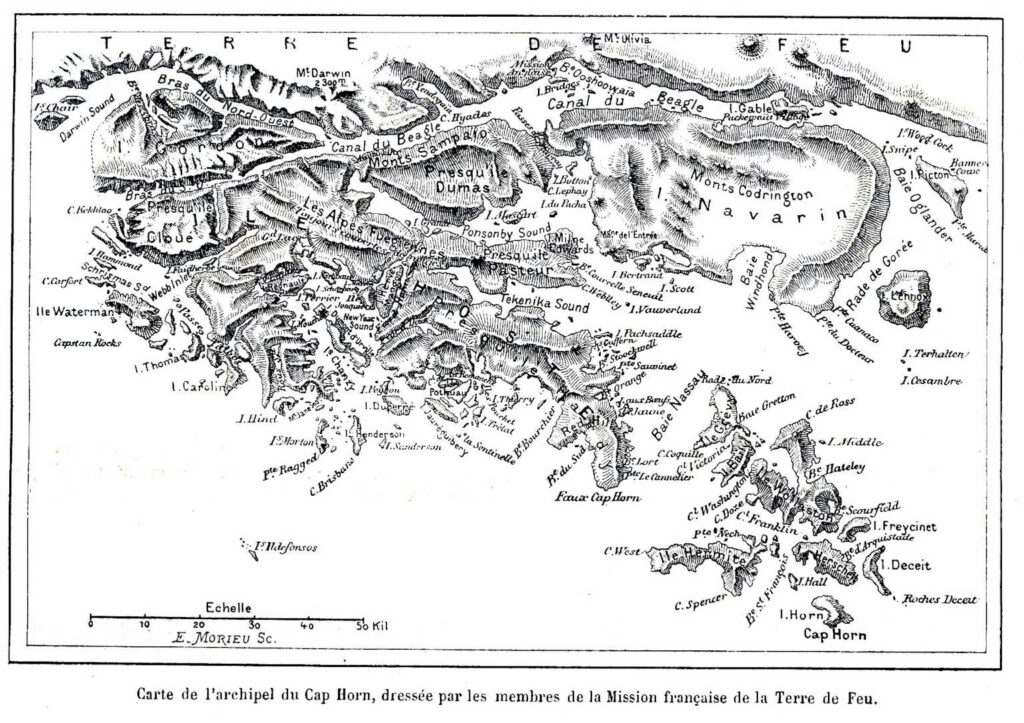

Le cap Horn est situé sur l’île Horn (Isla Hornos), l’île la plus méridionale de l’archipel L’Hermite, lui-même faisant partie du vaste complexe insulaire de la Terre de Feu. Cette île de dimensions modestes (environ 6 km sur 2 km) appartient administrativement à la commune de Cabo de Hornos, dans la province de l’Antarctique chilien, région de Magallanes et de l’Antarctique chilien.

Contrairement à une idée répandue, le cap Horn n’est pas le point le plus austral de l’Amérique du Sud – ce titre revient aux îles Diego Ramírez, situées à 105 kilomètres à l’ouest-sud-ouest du cap Horn. Cependant, il demeure le plus méridional des grands caps historiques de navigation et le point de repère nautique le plus symbolique de l’hémisphère sud.

Coordonnées et distances stratégiques

Les coordonnées exactes du cap Horn – 55°58’28” de latitude sud et 67°16’10” de longitude ouest – le placent dans une position géographique unique. Cette localisation en fait un point de convergence naturel entre les principaux océans de l’hémisphère sud :

- Distance à Ushuaia (Argentine) : 138 kilomètres au nord-nord-ouest

- Distance à Puerto Williams (Chili) : 56 kilomètres au nord

- Distance au continent antarctique : 965 kilomètres au sud

- Distance au pôle Sud géographique : 2 535 kilomètres

Formation géologique et géomorphologie

Contexte géologique régional

La région du cap Horn s’inscrit dans l’histoire géologique complexe de la Terre de Feu, marquée par l’orogenèse andine et les glaciations quaternaires. L’archipel résulte de l’effondrement et de la fragmentation de l’extrémité australe de la cordillère des Andes, processus accentué par l’érosion glaciaire et l’élévation du niveau marin post-glaciaire.

Les formations géologiques de l’île Horn appartiennent principalement aux séries sédimentaires et volcaniques du Crétacé supérieur, témoins de l’intense activité tectonique qui a accompagné la fermeture du bassin marginal de Rocas Verdes et le début de la compression andine. Cette histoire géologique explique la topographie accidentée de la région, caractérisée par des reliefs modérés mais des côtes extrêmement découpées.

Morphologie côtière

Le cap Horn se présente aux navigateurs sous la forme d’une falaise de 425 mètres d’altitude plongeant directement dans l’océan. Cette configuration géomorphologique particulière résulte de l’action combinée de l’érosion marine, des cycles glaciaires-interglaciaires quaternaires et de la tectonique active de la région.

La faille de Magellan-Fagnano, système de décrochement sénestre actif qui traverse la Terre de Feu d’est en ouest, influence indirectement la géomorphologie de la région du cap Horn. Cette faille, avec une vitesse de déplacement d’environ 6,4 mm/an, témoigne de la dynamique tectonique continue qui façonne cette partie du monde.

Environnement océanographique et climatique

Le passage de Drake et ses caractéristiques

Le cap Horn marque la limite nord du passage de Drake, détroit de 809 kilomètres de largeur séparant l’Amérique du Sud de la péninsule Antarctique. Ce passage constitue la plus courte distance entre l’Antarctique et les autres terres du monde, avec seulement 135 kilomètres entre le cap Horn et l’île Snow au nord de la péninsule Antarctique.

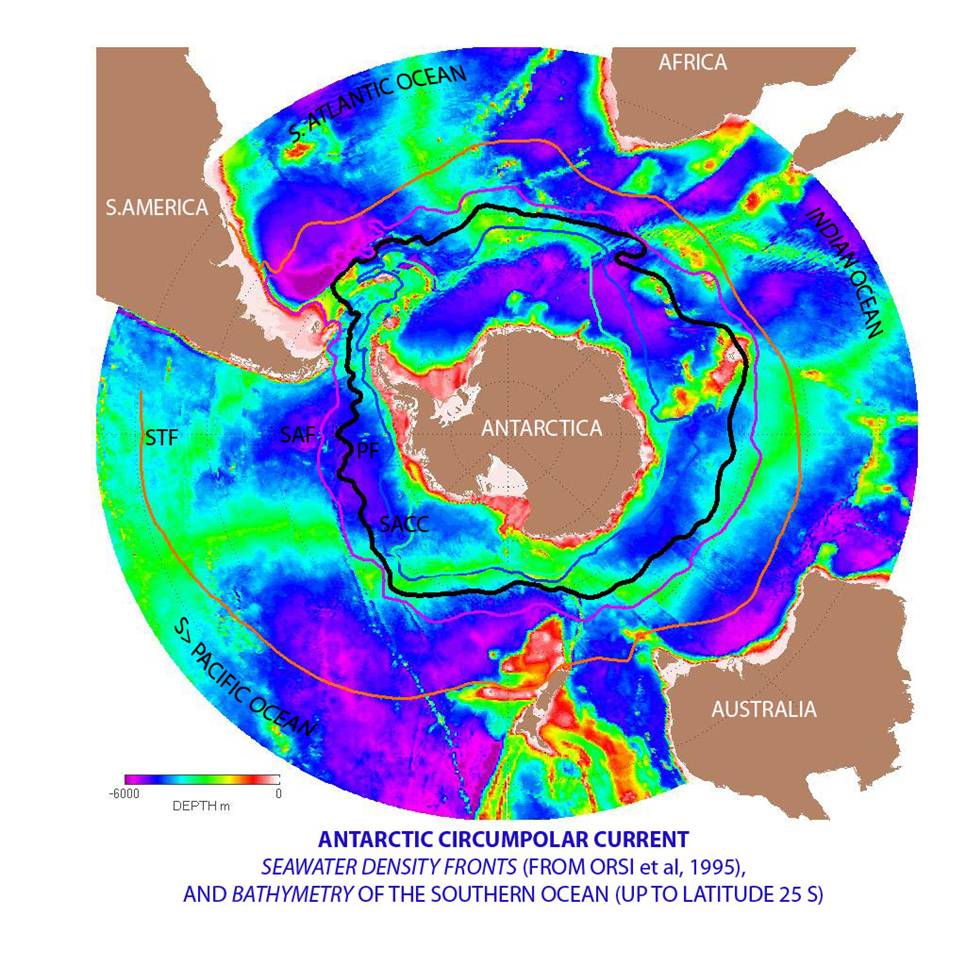

Courant circumpolaire antarctique

Le passage de Drake constitue le point de constriction maximale du courant circumpolaire antarctique, le plus puissant courant océanique de la planète. Ce courant, qui transporte en moyenne 150 millions de mètres cubes par seconde (soit environ 100 fois le débit de tous les fleuves du monde réunis), atteint son intensité maximale au niveau du cap Horn.

Cette particularité océanographique explique en grande partie les conditions météorologiques extrêmes qui règnent dans la région. Le courant circumpolaire, non entravé par des masses terrestres, génère un système de vents d’ouest permanents d’une violence exceptionnelle, connus sous les noms évocateurs de “Quarantièmes rugissants” et “Cinquantièmes hurlants”.

Climat subpolaire océanique

Le cap Horn bénéficie d’un climat subpolaire océanique caractérisé par des températures relativement stables mais fraîches toute l’année. Les températures moyennes oscillent autour de 5°C, avec des précipitations importantes atteignant 2 000 mm par an et 278 jours de pluie annuels.

Les vents constituent l’élément climatique dominant, avec des vitesses moyennes de 30 km/h et des rafales régulièrement supérieures à 100 km/h. Ces conditions extrêmes résultent de la position du cap dans la zone des “Cinquantièmes hurlants”, où les dépressions atmosphériques se succèdent sans être freinées par des obstacles continentaux.

Biodiversité et statut de conservation

Réserve de Biosphère du cap Horn (UNESCO)

Depuis 2005, le cap Horn fait partie de la Réserve de biosphère Cabo de Hornos, reconnue par l’UNESCO dans le cadre du Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB). Cette réserve couvre une superficie totale de 4 884 273 hectares, incluant une aire centrale de 1 347 417 hectares constituée des parcs nationaux Alberto de Agostini et Cabo de Hornos.

Parc national Cabo de Hornos

Le Parc national Cabo de Hornos, créé le 26 avril 1945, s’étend sur 63 093 hectares et englobe les archipels des îles Wollaston et L’Hermite. Ce parc constitue l’aire protégée la plus australe de la planète et abrite des écosystèmes uniques adaptés aux conditions subantarctiques.

Biodiversité exceptionnelle

La région du cap Horn héberge l’écosystème forestier le plus méridional au monde et abrite 5% des espèces mondiales de bryophytes (mousses et hépatiques). La flore se caractérise par des forêts subpolaires de Magellan composées principalement de lengas et de coigües, ainsi qu’une grande variété de mousses, lichens et fougères adaptées aux conditions climatiques rigoureuses.

La faune marine présente une richesse exceptionnelle, avec la présence de baleines à bosse, dauphins australs, otaries à fourrure, éléphants de mer du sud. L’avifaune comprend notamment les albatros à sourcils noirs, pétrels géants, manchots de Magellan, cormorans royaux et condors des Andes.

Histoire maritime et découverte européenne

La découverte de 1616

Le cap Horn fut découvert le 29 janvier 1616 par l’expédition hollandaise menée par Willem Schouten et Jacob Le Maire. Ces navigateurs cherchaient une route alternative au détroit de Magellan pour contourner le monopole de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

Le cap reçut son nom en l’honneur de la ville de Hoorn aux Pays-Bas, port d’attache de l’expédition. Cette découverte bouleversa les équilibres maritimes mondiaux en ouvrant une nouvelle route océanique entre l’Atlantique et le Pacifique, plus large que le détroit de Magellan mais infiniment plus dangereuse.

Une route commerciale historique

Pendant près de trois siècles, le cap Horn constitua un passage crucial des routes commerciales mondiales. Les grands voiliers transportaient les marchandises entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie, notamment le guano, le nitrate, les céréales, la laine et l’or en provenance d’Australie.

Cette époque des “cap-horniers” se termina avec l’ouverture du canal de Panama en 1914. Le dernier voilier commercial à passer le cap Horn fut le Pamir en 1949, marquant la fin d’une époque légendaire de la navigation à voile.

Contexte culturel et peuples autochtones

Le peuple originel

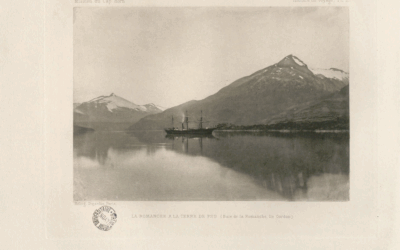

Avant l’arrivée des Européens et la colonisation entre 1860 et 1920, la région du cap Horn était uniquement habitée par le peuple yagan (ou yámana), nomades marins qui naviguaient dans leurs canoës d’écorce entre les îles et canaux de l’archipel. Ces peuples chasseurs-cueilleurs avaient développé une culture maritime remarquablement adaptée aux conditions extrêmes de cette région.

Les Yagan appelaient le cap Horn “Loköshpi”, terme qui s’inscrit dans leur riche toponymie maritime. Selon les travaux de l’association Karukinka, plus de 3 000 toponymes en langues yagan, haush et selk’nam ont été recensés dans la région s’étendant du détroit de Magellan au cap Horn, témoignant d’une connaissance précise et sensible de ce territoire par ses premiers habitants.

Mémoire et transmission

L’association Karukinka, fondée en 2014 par Lauriane Lemasson, mène depuis plus de dix ans un travail de documentation et de préservation de la mémoire des peuples autochtones de la région. Leurs expéditions dans les canaux de Patagonie, de la Terre de Feu au cap Horn, contribuent à la collecte d’archives sonores et à la cartographie des toponymes autochtones.

Ce travail de mémoire prend une dimension particulière quand on sait que ces peuples ont été victimes d’un génocide au tournant du XXe siècle, leur population passant de plus de 10 000 personnes à moins de 500 dans les années 1920.

Enjeux contemporains et perspectives

Tourisme et conservation

Aujourd’hui, le cap Horn attire un tourisme d’expédition croissant, avec des croisières partant principalement d’Ushuaia ou de Punta Arenas. Cette fréquentation, bien que limitée par les conditions météorologiques extrêmes, pose des défis de conservation pour un écosystème particulièrement fragile.

La base militaire chilienne présente sur l’île Horn, comprenant une caserne, une chapelle et un phare, constitue les seules installations permanentes. Le gardien du phare et sa famille représentent les uniques résidents permanents de cette terre isolée.

Recherche scientifique

La région du cap Horn continue d’attirer l’attention scientifique, notamment dans le cadre d’études sur le changement climatique et l’évolution des écosystèmes subantarctiques. Les recherches menées par l’association Karukinka et ses partenaires contribuent à la compréhension de ces environnements extrêmes et de leur évolution.

Conclusion

Le cap Horn occupe une position géographique exceptionnelle qui en fait bien plus qu’un simple point sur la carte. Situé à l’extrémité de l’île Horn dans l’archipel L’Hermite, par 55°58′ de latitude sud et 67°16′ de longitude ouest, il constitue le point de convergence symbolique entre les océans Atlantique et Pacifique, entre l’Amérique et l’Antarctique.

Cette localisation particulière explique les conditions océanographiques et climatiques extrêmes qui ont forgé sa réputation légendaire. Point de constriction du courant circumpolaire antarctique, théâtre des “Cinquantièmes hurlants”, le cap Horn demeure l’un des passages maritimes les plus redoutés de la planète.

Mais au-delà de sa géographie physique, le cap Horn s’inscrit dans une histoire humaine riche et complexe. Territoire ancestral des peuples yagan qui l’appelaient Loköshpi, découvert par les Européens en 1616, route commerciale majeure pendant trois siècles, il est aujourd’hui protégé comme réserve de biosphère UNESCO.

Cette multiplicité des dimensions – géographique, historique, écologique et culturelle – fait du cap Horn un lieu unique au monde, synthèse parfaite entre l’extrême et l’universel, entre l’isolement géographique et la connexion océanique mondiale. Comprendre où se trouve le cap Horn, c’est ainsi saisir la complexité d’un point géographique devenu symbole, sentinelle australe de notre planète face aux immensités antarctiques.

Bibliographie détaillée

- UNESCO. « Cabo de Hornos Biosphere Reserve ». Programme MAB, 2005.

https://www.unesco.org/en/mab/cabo-de-hornos - Rigalleau V. et al. « 790,000 years of millennial-scale Cape Horn Current variability ». Nature Communications 16, 3105 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41467-025-58458-2 - Goffinet B. & Mackenzie R. « First bryophyte records from Diego Ramírez Archipelago ». Anales del Instituto de la Patagonia 48-3 (2020).

https://www.scielo.cl/pdf/ainpat/v48n3/0718-686X-ainpat-48-03-127.pdf - Rozzi R. et al. Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Univ. de Magallanes, 2006.

https://omora.org/biblioteca/ - Hall M. et al. « Glacier retreat in Cordillera Darwin since LGM ». Quaternary Science Reviews 221 (2019).

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.105883 - Costa C.H. et al. « Paleoseismic observations of the Magallanes-Fagnano fault ». Revista de la Asociación Geológica Argentina 61-4 (2006).

https://pubs.er.usgs.gov/publication/70010375 - New York Botanical Garden. « Bryoflora of Cape Horn Archipelago Project », 2017.

https://www.nybg.org/science-project/bryoflora-of-cape-horn-archipelago/ - NASA Earth Observatory. « Cape Horn: A Mariner’s Nightmare », 2017.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/91472 - Wikipedia. « Cabo de Hornos National Park » (consulté 2025-07-20).

https://en.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos_National_Park - Karukinka Association. « Cap Nord – Cap Horn Expedition », 2025.

https://karukinka.eu/en/expedition-cape-north-to-cape-horn-2023-2025/ - Schouten W. & Le Maire J. Journal ou description du merveilleux voyage (éd. 1619).

https://www.loc.gov/item/2021668424/ - Lamy F. et al. « Southern Ocean fronts and ACC during last glacial cycle ». Nature Geoscience 14-9 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41561-021-00818-5 - Rifo F. « Météorologie du passage de Drake ». Marine Chile, 2018.

https://www.meteochile.gob.cl/drake - Goffinet B. et al. « Biocultural conservation trail system reduces bryophyte richness ». Applied Vegetation Science 26-2 (2025).

https://doi.org/10.1111/avsc.12745 - Britannica. « Dangerous journey around Cape Horn », 2024 (vidéo).

https://www.britannica.com/video/192449

![[Cap au Sud #9] de Salvador de Bahia (Brésil) à Buenos Aires (Argentine)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20241208-WA0022-1-1080x675.jpg)

![[Cap au Sud #8] Traversée de l’Atlantique 2/2 : de Fernando de Noronha à Salvador de Bahia (Brésil)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20241130-WA0015-1080x675.jpg)

![[Projet carbone Patagonie] Une entreprise régionale pilote l’un des plus grands projets carbone à l’échelle nationale (Radio Polar, Chili, 17/07/2025)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/07/image-2-400x250.png)

![[Cap au Sud #13] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) – Dernière partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250707-WA0013-400x250.jpg)