La Mission scientifique française du cap Horn (1882-1883) : une exploration pluridisciplinaire aux confins du monde

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

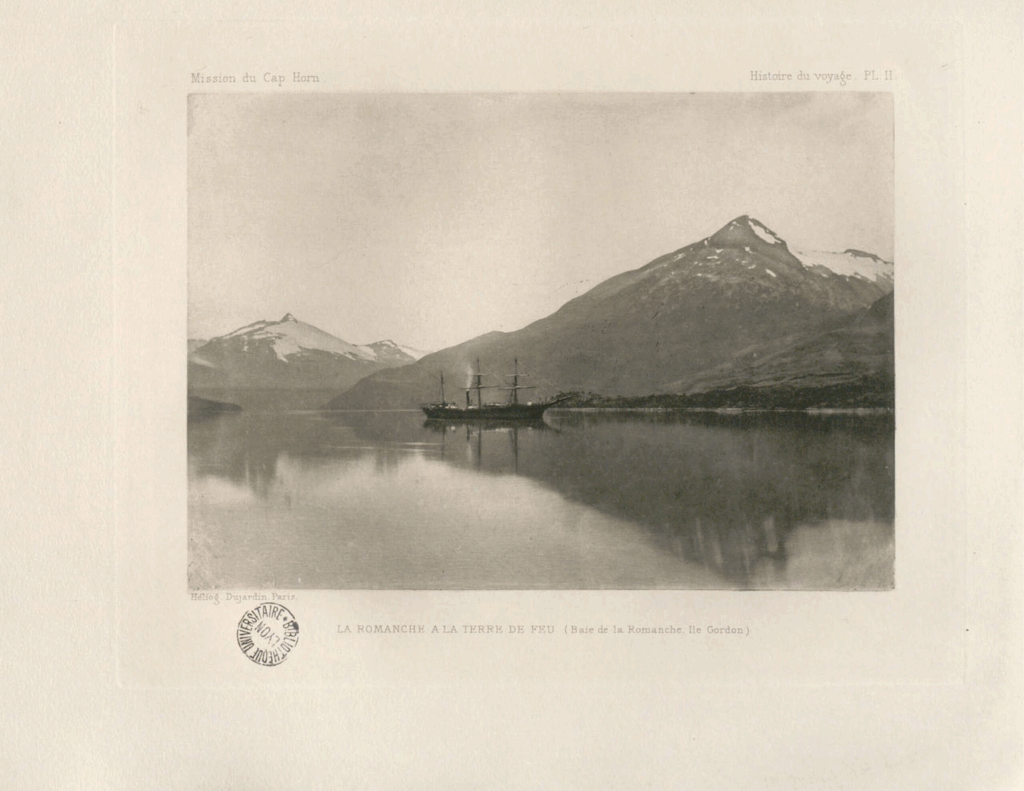

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 a été menée dans le cadre de la première Année polaire internationale. Cette expédition multidisciplinaire a permis de rassembler une documentation extraordinaire sur les aspects géographiques, hydrographiques, géomagnétiques et géologiques de l’archipel fuégien. Sous le commandement de Louis-Ferdinand Martial et à bord du navire La Romanche, l’expédition a établi sa base principale dans la baie Orange, sur l’île Hoste, à environ 40 kilomètres au nord-ouest du cap Horn.

Table des matières

Le contexte géopolitique et scientifique de l’expédition

La genèse de l’Année polaire internationale

L’initiative de cette mission s’inscrit dans un mouvement scientifique international d’une ampleur inédite : en 1879, lors du Congrès international de météorologie de Rome, onze pays européens associés aux États-Unis décident de coordonner leurs recherches pour étudier simultanément les phénomènes géodésiques autour des pôles. Cette première Année polaire internationale représente un tournant dans l’histoire de la coopération scientifique mondiale, avec des stations d’observation établies simultanément dans l’Arctique et l’hémisphère sud.

La France choisit stratégiquement la Terre de Feu comme terrain d’exploration, motivée par une double ambition : affirmer sa capacité scientifique face aux puissances rivales (notamment l’Angleterre et l’Allemagne) et contribuer à la connaissance exhaustive d’un territoire alors largement méconnu. Le programme scientifique international visait principalement l’étude du magnétisme terrestre, de la météorologie et l’observation du passage de Vénus devant le Soleil le 6 décembre 1882.

L’organisation de la mission scientifique française du cap Horn

L’expédition bénéficie du patronage conjoint des ministères de la Marine et de l’Instruction publique, placée sous le contrôle scientifique du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Académie des sciences. L’Académie des sciences de Paris créé une commission spéciale dirigée par Jean-Baptiste Dumas, secrétaire perpétuel, et comprenant notamment Alphonse Milne-Edwards, pionnier de l’océanographie française. Cette organisation reflète la volonté institutionnelle française de faire de cette mission un modèle d’excellence scientifique.

Le navire La Romanche : un laboratoire flottant adapté aux mers australes

Caractéristiques techniques et adaptations

La Romanche est un trois-mâts barque de la marine nationale française, de 1 700 tonneaux et 64 mètres de long. Pour l’adapter à cette mission spécifique dans les mers australes, le navire subit plusieurs transformations intérieures cruciales. Ces modifications incluent l’installation d’équipements scientifiques spécialisés, de laboratoires et d’espaces de stockage pour les instruments de mesure et les collections.

L’équipage comprend 140 personnes, réparties entre marins, officiers et personnel scientifique. Cette importante dotation humaine permet d’assurer simultanément les opérations maritimes complexes et les programmes scientifiques multidisciplinaires. La division de l’équipe en deux groupes – l’un à terre pour les observations fixes, l’autre en mer pour les relevés hydrographiques – témoigne de l’ambition de l’expédition.

Itinéraire et navigation vers la Terre de Feu

L’expédition quitte Cherbourg le 17 juillet 1882, effectuant des escales stratégiques à Santa Cruz de Tenerife et Montevideo. À Montevideo, Louis-Ferdinand Martial rencontre l’expédition italo-argentine dirigée par le commandant Giacomo Bove, échangeant des informations précieuses sur les conditions de navigation et les particularités de la région australe.

La Romanche atteint la baie Orange le 6 septembre 1882, après avoir navigué dans des conditions particulièrement difficiles. Le choix de ce site résulte d’une analyse minutieuse : la baie offre un mouillage de qualité, une proximité immédiate avec le cap Horn, et la disponibilité en bois et eau douce indispensables à un séjour prolongé.

L’installation scientifique de la baie Orange : une base d’observation d’exception

Architecture et équipements de la station terrestre

L’installation terrestre, établie sur les flancs d’une colline abrupte, s’étend sur 450 m² et constitue un véritable complexe scientifique. Les infrastructures comprennent :

- Un observatoire magnétique équipé des instruments les plus avancés de l’époque pour les mesures de déclinaison, inclinaison et intensité magnétiques

- Un observatoire astronomique pour les observations du passage de Vénus et les calculs de position précise

- Une cabane spécialisée pour l’appareil de dosage de l’acide carbonique atmosphérique, innovation remarquable pour l’époque

- Une station marégraphique avec un pont de 30 mètres installé avec l’aide d’un scaphandrier pour les mesures précises des marées

- Des laboratoires photographiques et d’histoire naturelle équipés pour le traitement des échantillons

- Des chambres barométriques pour les mesures atmosphériques continues

Instrumentation scientifique de pointe

L’équipement scientifique embarqué représente l’état de l’art de l’instrumentation météorologique et géophysique des années 1880. Les instruments incluent des marégraphes enregistreurs automatiques, des thermomètres de précision, des baromètres étalonnés, des appareils de dosage gazeux, des photomètres pour l’étude de la radiation solaire, et un ensemble complet d’instruments magnétiques calibrés au laboratoire central de France.

Cette instrumentation permet d’effectuer des mesures continues et précises sur une gamme étendue de paramètres physiques, constituant l’une des premières stations d’observation multidisciplinaire de l’hémisphère sud.

Les observations météorologiques : une documentation climatologique exhaustive

Programme et méthodologie des relevés atmosphériques

Le programme météorologique, dirigé par le capitaine de frégate Jules Lephay, constitue l’un des volets les plus systématiques de la mission. Les observations, réalisées entre octobre 1882 et septembre 1883, couvrent l’ensemble des paramètres atmosphériques : pression barométrique, température de l’air et de l’eau de mer, humidité relative, nébulosité, direction et force du vent, précipitations.

La fréquence des observations atteint un niveau remarquable pour l’époque : relevés horaires pendant les périodes d’activité normale, observations continues pendant les phénomènes météorologiques exceptionnels. Plus de 120 000 données numériques sont compilées durant le séjour, constituant la base de données climatologique la plus complète jamais rassemblée pour cette région.

Innovations dans l’étude de la physique atmosphérique

L’expédition française innove particulièrement dans l’étude de la composition chimique atmosphérique. Sous l’impulsion d’Achille Müntz et d’Eugène Aubin, 39 mesures de concentration en dioxyde de carbone sont effectuées dans la baie Orange, complétées par 6 mesures durant le voyage de retour vers Cherbourg. Ces observations, parmi les premières au monde de ce type, révèlent une concentration moyenne de 256 ppm, fournissant des données précieuses pour la compréhension des variations géographiques du CO₂ atmosphérique.

Les études incluent également des recherches sur l’électricité atmosphérique, les radiations solaires, l’évaporation de l’eau douce, et la décroissance de la température avec l’altitude. Ces travaux, publiés dans le tome III de la mission sous le titre “Recherches sur la constitution chimique de l’atmosphère”, constituent une contribution majeure à la physique atmosphérique naissante.

Caractérisation du climat fuégien

Les résultats météorologiques permettent une caractérisation précise du climat de l’archipel du cap Horn. Jules Lephay documente la fréquence exceptionnelle des tempêtes (plus de 200 jours de vent fort par an), l’instabilité permanente des conditions atmosphériques, et l’influence des masses d’air antarctiques sur le régime météorologique local. Les données sur les précipitations révèlent un total annuel dépassant 3 000 mm, avec une répartition saisonnière marquée par l’intensité hivernale.

Ces observations enrichissent considérablement la connaissance des “parages tourmentés du cap Horn” et fournissent aux navigateurs des informations essentielles pour la sécurité de la navigation dans cette région réputée redoutable.

Le programme géomagnétique : cartographier le champ magnétique austral

Méthodologie et instrumentation magnétique

Le programme géomagnétique, dirigé par François-Octave Le Cannellier, constitue l’un des volets les plus sophistiqués techniquement de l’expédition. Les observations portent sur la détermination des éléments magnétiques absolus : déclinaison magnétique, inclinaison magnétique et intensité horizontale. L’instrumentation comprend des théodolites magnétiques de précision, des inclinomètres, des magnétomètres à oscillations et des appareils d’enregistrement continu des variations magnétiques.

La station magnétique de la baie Orange est établie selon les normes internationales les plus strictes, avec un observatoire en bois non magnétique, isolé des perturbations métalliques du campement principal. Les instruments, calibrés dans les observatoires de référence européens, permettent d’atteindre une précision de mesure remarquable pour l’époque.

Contribution à la cartographie magnétique mondiale

Les observations géomagnétiques de la mission française s’inscrivent dans le vaste programme international de cartographie du champ magnétique terrestre initié par Carl Friedrich Gauss et Wilhelm Weber. Les mesures effectuées dans la baie Orange complètent les données arctiques et contribuent à la détermination de la position du pôle magnétique sud et à la modélisation mathématique du champ géomagnétique global.

Les résultats, publiés dans le tome III “Magnétisme terrestre”, incluent les valeurs absolues des éléments magnétiques, les variations diurnes et les perturbations magnétiques observées. Ces données restent référencées dans les travaux géomagnétiques postérieurs et contribuent à la compréhension de l’évolution séculaire du champ magnétique terrestre.

Phénomènes magnétiques particuliers observés

L’équipe française documente plusieurs phénomènes magnétiques remarquables spécifiques aux hautes latitudes australes. Les observations incluent des variations magnétiques corrélées aux aurores australes, des perturbations liées aux orages magnétiques, et des anomalies locales attribuées aux formations géologiques particulières de l’archipel fuégien. Ces observations enrichissent la compréhension des interactions entre le champ magnétique terrestre et les phénomènes atmosphériques de haute altitude.

Les levés hydrographiques et la découverte de la fosse Romanche

Campagnes de sondages bathymétriques

Parallèlement aux observations terrestres, La Romanche effectue d’importantes campagnes hydrographiques le long des côtes fuégiennes et dans l’Atlantique Sud. Entre septembre 1882 et novembre 1883, le navire réalise sept voyages entre Punta Arenas et les îles de l’extrême sud, ainsi qu’un séjour aux îles Malouines. Ces campagnes permettent d’effectuer des relevés cartographiques précis et des sondages bathymétriques systématiques dans des eaux largement inexplorées.

L’équipement hydrographique comprend des sondeurs à ligne, des chronomètres de marine pour la détermination précise de la longitude, des sextants perfectionnés pour les observations astronomiques, et des instruments de mesure des courants marins. Ces campagnes permettent de corriger et de compléter significativement les cartes existantes de la région australe.

La découverte exceptionnelle de la fosse Romanche

L’événement hydrographique le plus remarquable de l’expédition survient lors du voyage de retour. Le 11 octobre 1883, dans l’Atlantique équatorial, La Romanche effectue un sondage révélant une profondeur de 7 761 mètres, découvrant ainsi la fosse Romanche. Cette découverte majeure révèle l’existence de la troisième fosse océanique la plus profonde de l’Atlantique, après la fosse de Porto Rico et celle des îles Sandwich du Sud.

La fosse Romanche, longue de 300 kilomètres et large de 19 kilomètres en moyenne, constitue une fracture fondamentale de la dorsale médio-atlantique. Sa découverte par l’expédition française contribue significativement à la compréhension de la géographie des fonds océaniques et préfigure les développements futurs de l’océanographie abyssale. Le nom de “fosse Romanche” perpétue la mémoire de cette découverte française remarquable.

Études des marées et de l’océanographie côtière

Les observations marégraphiques effectuées dans la baie Orange constituent l’un des premiers enregistrements systématiques des marées dans l’hémisphère sud austral. Le marégraphe enregistreur, installé sur un pont spécialement construit, permet d’étudier les caractéristiques du régime de marée semi-diurne de l’archipel fuégien, avec des amplitudes atteignant plusieurs mètres.

Ces études révèlent les particularités de la propagation des ondes de marée dans les chenaux complexes de l’archipel, l’influence de la topographie sous-marine sur les courants de marée, et les phénomènes de résonance dans les baies fermées. Les données collectées contribuent à améliorer la sécurité de la navigation dans cette région aux courants particulièrement forts.

L’exploration géologique : révéler la structure de l’archipel fuégien

Géologie structurale et pétrographie

Le programme géologique, dirigé par Paul Hyades, vise à élucider la structure géologique complexe de l’archipel fuégien. Les investigations portent sur la stratigraphie, la pétrographie, la tectonique et les processus géomorphologiques. L’équipe française effectue des levés géologiques détaillés, des collectes d’échantillons rocheux et des études de terrain dans des conditions souvent extrêmes.

Les résultats révèlent la complexité géologique exceptionnelle de la région, avec des formations métamorphiques anciennes, des intrusions granitiques, et des séquences sédimentaires déformées par les mouvements tectoniques andins. Cette diversité géologique explique les paysages spectaculaires de l’archipel et les variations importantes de la topographie sous-marine observées lors des sondages.

Paléontologie et géologie historique

Les recherches paléontologiques permettent de découvrir des fossiles caractéristiques qui contribuent à la datation des formations géologiques et à la reconstitution de l’histoire géologique de la région. Ces découvertes enrichissent la compréhension de l’évolution géodynamique de l’extrême sud de l’Amérique du Sud et de ses relations avec l’Antarctique.

L’étude des formations quaternaires révèle les traces des glaciations anciennes, avec des moraines, des stries glaciaires et des dépôts erratiques témoignant de l’extension passée des glaciers dans l’archipel. Ces observations contribuent à la reconstitution paléoclimatique de la région et à la compréhension des variations climatiques passées.

Volcanisme et activité géothermique

Bien que la région ne présente pas d’activité volcanique récente, l’équipe française documente les traces de volcanisme ancien et étudie les phénomènes géothermiques locaux. Ces études contribuent à la compréhension de l’évolution magmatique de la cordillère des Andes australes et de ses relations avec la subduction de la plaque de Nazca.

La cartographie et la géodésie : préciser la géographie australe

Levés topographiques et triangulations

L’expédition française effectue des levés topographiques précis de la baie Orange et des régions avoisinantes. Ces travaux, utilisant les méthodes géodésiques les plus avancées de l’époque, permettent de corriger les cartes existantes et de fournir des positions géographiques d’une précision inégalée. Les triangulations s’appuient sur des observations astronomiques répétées et des mesures d’angles horizontaux et verticaux avec des théodolites de précision.

Ces levés révèlent les inexactitudes importantes des cartes antérieures et contribuent significativement à l’amélioration de la cartographie de l’archipel fuégien. Les positions déterminées servent encore de référence pour les cartographies modernes de la région.

Détermination astronomique des coordonnées

Les observations astronomiques, effectuées tant à terre qu’en mer, visent à déterminer avec la plus grande précision possible les coordonnées géographiques des stations d’observation. Ces travaux utilisent les méthodes classiques de l’astronomie de position : observations méridiennes, hauteurs correspondantes, occultations stellaires. La qualité exceptionnelle du ciel austral, malgré la fréquence des nuages, permet d’obtenir des résultats d’une précision remarquable.

L’observation du passage de Vénus du 6 décembre 1882 constitue l’un des objectifs prioritaires de la mission. Cet événement astronomique rare permet de contribuer à la détermination de la parallaxe solaire et donc de la distance Terre-Soleil, enjeu scientifique majeur de l’époque.

Les études géomorphologiques et l’évolution du paysage

Processus d’érosion et sédimentation

L’équipe française documente minutieusement les processus géomorphologiques actifs dans l’archipel fuégien. L’érosion marine, particulièrement intense en raison des tempêtes fréquentes et des amplitudes de marée importantes, sculpte constamment les côtes rocheuses. Les observations révèlent des taux d’érosion exceptionnellement élevés, avec des reculs de falaise mesurables à l’échelle humaine.

Les processus fluviatiles, bien que limités par la taille modeste des cours d’eau, participent activement au modelé du relief par l’incision des vallées et le transport sédimentaire. Les études révèlent l’influence déterminante des cycles gel-dégel sur la désagrégation des roches et la production de sédiments.

Impact des glaciers et héritages glaciaires

L’archipel fuégien porte les traces évidentes de glaciations anciennes et actuelles. L’équipe française documente l’extension des glaciers contemporains, notamment ceux qui atteignent encore la mer, et étudie les formes d’érosion glaciaire : cirques, vallées en U, fjords. Ces observations contribuent à la compréhension de l’évolution paléogéographique de la région et des variations climatiques quaternaires.

Les dépôts morainiques, les blocs erratiques et les stries glaciaires témoignent de l’extension passée des glaciers, permettant de reconstituer les paléogéographies glaciaires et d’estimer l’ampleur des changements climatiques anciens.

L’héritage scientifique et les publications

Les sept tomes de la publication officielle

Les résultats de la mission sont publiés entre 1885 et 1891 en sept tomes constituant l’une des publications scientifiques les plus complètes de l’époque. Cette œuvre monumentale comprend :

- Tome I : Histoire du voyage (Louis-Ferdinand Martial)

- Tome II : Météorologie (Jules Lephay)

- Tome III : Magnétisme terrestre et constitution chimique de l’atmosphère (Le Cannellier, Müntz, Aubin)

- Tome IV : Géologie (Paul Hyades)

- Tome V : Botanique (Hariot, Petit, Bescherelle, Franchet)

- Tome VI : Zoologie (Milne-Edwards, Oustalet, Vaillant)

- Tome VII : Anthropologie et Ethnographie (Hyades, Deniker)

Cette publication constitue une référence scientifique majeure, citée encore aujourd’hui dans les travaux de recherche sur l’Antarctique et l’océan Austral.

Impact sur la géographie et la navigation australes

Les travaux géographiques et hydrographiques de l’expédition révolutionnent la connaissance de l’archipel fuégien et améliorent considérablement la sécurité de la navigation dans le passage du cap Horn. Les cartes corrigées, les données météorologiques et les observations sur les courants marins sauvent de nombreuses vies humaines en permettant une navigation plus sûre dans cette région.

La découverte de la fosse Romanche ouvre de nouvelles perspectives à l’océanographie et préfigure les grands programmes d’exploration des abysses du XXe siècle. Cette découverte française majeure illustre l’impact durable de cette expédition sur les sciences marines.

L’innovation technologique et méthodologique

L’expédition française innove dans plusieurs domaines technologiques. Les adaptations spécifiques des instruments aux conditions extrêmes de l’environnement austral préfigurent les développements futurs de l’instrumentation polaire. Les techniques de protection contre l’humidité, le froid et les tempêtes développées par l’équipe française sont adoptées par les expéditions ultérieures.

L’utilisation systématique de la photographie scientifique, tant pour la documentation des phénomènes naturels que pour l’anthropologie, constitue une innovation remarquable. Les 323 plaques photographiques rapportées représentent l’une des premières documentations photographiques complètes d’une région polaire.

Pour en savoir plus sur le volet ethnologique et anthropologique de la mission, rdv ici : https://karukinka.eu/fr/mission-scientifique-du-cap-horn-1882-1883/

Un jalonnement scientifique exceptionnel

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 représente un accomplissement scientifique et technique remarquable qui transcende largement ses objectifs initiaux. Au-delà des contributions spécifiques à la météorologie, au géomagnétisme, à l’hydrographie et à la géologie, cette expédition établit les fondements méthodologiques de l’exploration scientifique polaire moderne.

L’installation de la baie Orange, véritable laboratoire scientifique aux confins du monde, démontre la capacité française à mener des programmes de recherche d’excellence dans les conditions les plus extrêmes. Les 120 000 observations météorologiques, les mesures géomagnétiques continues, les 39 analyses atmosphériques de CO₂, les levés hydrographiques systématiques et la découverte de la fosse Romanche constituent un patrimoine scientifique d’une richesse exceptionnelle.

Cette mission illustre parfaitement l’esprit scientifique de la fin du XIXe siècle, alliant rigueur méthodologique, innovation technologique et ambition géographique. Elle témoigne de la contribution française majeure à la première Année polaire internationale et établit la réputation d’excellence de l’océanographie française qui perdure encore aujourd’hui.

L’héritage de cette expédition dépasse le cadre purement scientifique pour s’inscrire dans l’histoire de l’exploration humaine et de la coopération internationale. Les sept tomes de publication, les collections scientifiques conservées dans les institutions françaises, et l’impact durable sur la cartographie australe constituent un témoignage permanent de cette réussite.

Bibliographie

Sources primaires et documents d’archives

Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883. Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891, 7 volumes. Internet Archive.

Martial, Louis-Ferdinand. Mission scientifique au Cap Horn 1882-1883. Observatoire de la Côte d’Azur, Collections numérisées.

Lephay, Jules. Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883: Météorologie. Paris, 1885-1891.

Le Cannellier, François-Octave. “Magnétisme terrestre”. In Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883, Tome III. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891.

Müntz, Achille & Aubin, Eugène. “Recherches sur la constitution chimique de l’atmosphère”. In Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883, Tome III. Paris : Ministères de la Marine et de l’Instruction publique, 1885-1891.

Sources académiques contemporaines

Baker, F.W.G. “The First International Polar Year (1882–1883): French Measurements of Carbon Dioxide Concentrations in the Atmosphere at Bahia Orange, Hoste Island, Tierra del Fuego”. Polar Record, vol. 45, no. 3, juillet 2009, p. 204-208. Cambridge University Press.

Chapman, Anne, Barthe, Christine & Revo, Christophe. Cap Horn, 1882-1883. Rencontre avec les Indiens Yahgan. Paris : Éditions de la Martinière, 1995.

Ouvrages et articles spécialisés

“Terrestrial magnetism II. Into the field”. Lyell Collection, chapitre 3, 24 novembre 2024. Geological Society of London.

“Missions magnetiques organisees par le Bureau des longitudes”. Astrophysics Data System, Harvard University, 1903.

“The International Polar Year 1882–1883”. Academia.edu, 8 décembre 2016.

Martin Gusinde Anthropological Museum. Collections et documentation sur les expéditions scientifiques en Terre de Feu. Musée Yaganusi, Chili.

Publications d’institutions scientifiques

Observatoire de la Côte d’Azur. “Expo Livre : La Mission scientifique au Cap horn 1882-1883 par Louis-Ferdinand Martial”. Collections numérisées, 10 mai 2023.

Service bibliothèque de l’Observatoire de la Côte d’Azur. “Geophysics — Horn, Cape (Chile)”. Catalogue en ligne, 2003.

SUDOC (Système universitaire de documentation). “Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883 Tome III”. Notice bibliographique, 2018.

Sources océanographiques et géophysiques

“Summary of hydrographic observations in Drake Passage”. CLIVAR, Documents de recherche océanographique.

“THE BATHYMETRIC SOUNDINGS OF THE OCEANS”. International Hydrographic Review, University of New Brunswick.

“Topo-bathymetric and oceanographic datasets for coastal flooding”. Earth System Science Data, Copernicus Publications, 2021.

“THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC REVIEW”. Organisation hydrographique internationale, novembre 2021.

Blogs et sites spécialisés

“La Romanche en Terre de Feu et au Cap Horn (1882-1883)”. Bibulyon – Carnet de la bibliothèque de Lyon, 10 janvier 2021.bibulyon.hypotheses

“WDC-MARE Reports”. EPIC – Electronic Publication Information Center, Alfred Wegener Institute.epic.awi

Sources complémentaires sur l’exploration polaire

“ANNALS OF THE INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR 1959”. National Snow and Ice Data Center (NSIDC).ftp.nsidc

“History of geomagnetism”. Encyclopedia Britannica / Wikipedia, 23 octobre 2011.wikipedia

“European and American voyages of scientific exploration”. Encyclopedia of exploration history, 30 avril 2011.wikipedia

Archives photographiques et visuelles

“Engravings of Tierra del Fuego”. Wikimedia Commons, 31 décembre 2021.wikimedia

Archives photographiques de la mission du Cap Horn. Collections du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac et de la Bibliothèque nationale de France, Paris.

Publications officielles historiques

“L’Exploration : journal des conquêtes de la civilisation sur tous les points du globe”. Gallica – Bibliothèque nationale de France, 14 octobre 2007.

“FIFTY YEARS AGO…”. International Hydrographic Review, Archives historiques de la navigation.