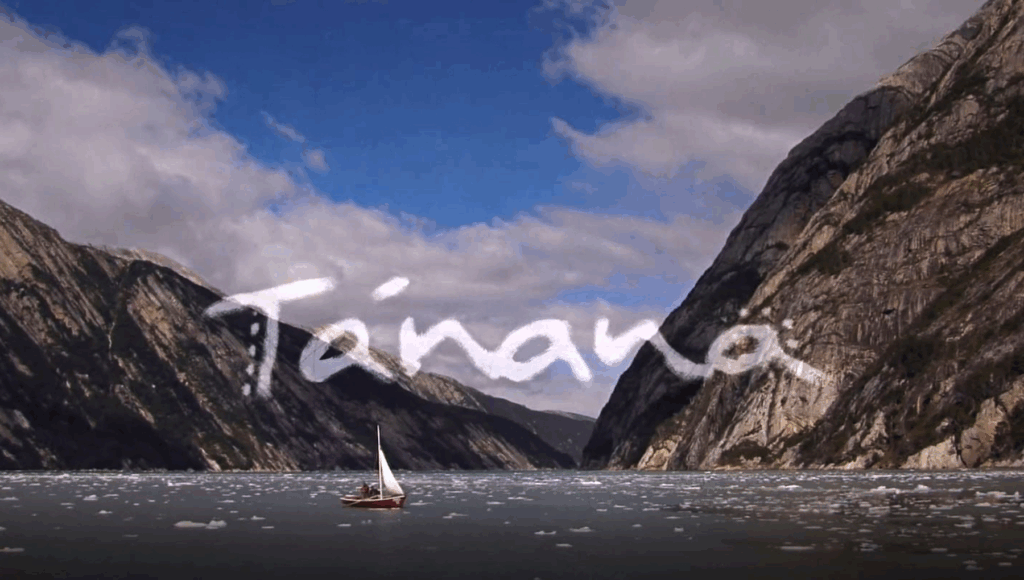

Tanana, être prêt à partir naviguer : le passionnant documentaire de Martin Gonzalez Calderon et Alberto Serrano dédié à la navigation à la voile dans les canaux de Patagonie

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

Parce qu’il est selon nous l’un des meilleurs documentaires dédiés à la région du cap Horn et ses habitants, nous vous recommandons de découvrir “Tánana, estar listo para zarpar” (être prêt à partir naviguer), une véritable expédition sensible dans ces territoires majestueux à ne pas manquer pour découvrir ces visages qui font les lieux..

Ce film a été principalement tourné dans une des baies du nord de l’île Navarino : la baie Mejillones. Il est dédié à la construction d’un petit voilier, le Pepe II, selon la tradition yagan. Toute la famille de Martin apparaît au fil des séquences, que ce soit pour le choix de l’arbre à utiliser pour la construction que pour fabriquer ce navire puis le mettre à l’eau. S’ensuit la navigation ancestrale à la voile et à la rame dans les canaux de Patagonie, menée par Martin Gonzalez Calderon et son gendre, tout cela aussi grâce au soutien de pêcheurs locaux, tant la législation complique la navigation traditionnelle à l’approche, entre autres, des glaciers de la cordillère Darwin et du faux cap Horn.

Vous pouvez le visionner sous titré en français sur la plateforme Youtube : https://youtube.com/watch?v=1g35XTtaMdQ%3Ffeature%3Doembed

Table des matières

Un témoignage exceptionnel de la navigation yagan au bout du monde

Il aura fallu cinq ans pour obtenir ce documentaire d’une grande beauté scénique et surprenant d’intimité. Dans “Tánana” (2016, 74 minutes), l’anthropologue Alberto Serrano, directeur du Musée Martin Gusinde de Puerto Williams, et le réalisateur Cristóbal Azócar témoignent de comment Martín González Calderón (62 ans) est retourné naviguer dans les îles de Tierra del Fuego, sur un bateau à voile qu’il a construit face à la caméra.

Ce long-métrage nous plonge au cœur de l’archipel du cap Horn, là où un habile charpentier de marine construit son bateau et part naviguer, comme ses ancêtres, dans ces eaux tumultueuses. Fils d’Ursula Calderón et neveu de Cristina Calderón, elles aussi filmées quelques années auparavant par Paola Castillo dans le documentaire poignant intitulé “La Ultima Huella”, le personnage principal se souvient avec beaucoup de nostalgie qu’enfant, il a visité tous les canaux et toutes les îles.

Le titre même du film, “Tánana” – qui signifie “être prêt à naviguer” en langue yagan – résume parfaitement l’esprit de ce peuple nomade maritime qui sillonne toujours, bien que de manière différente depuis la colonisation de leurs territoires, les eaux de l’archipel fuégien depuis des millénaires.

La renaissance d’une tradition familiale : la construction du “Pepe II”

Ce film a été principalement tourné dans une des baies du nord de l’île Navarino : la baie Mejillones. Il est dédié à la construction d’un petit voilier, le Pepe II, selon la tradition yagan adaptée aux matériaux contemporains. Le tournage permet de documenter tout le processus de construction du bateau, depuis le choix des arbres jusqu’à un important témoignage de la grande maîtrise du protagoniste dans l’art de la charpente marine.

Plusieurs membres de la famille de Martin apparaissent au fil des séquences, de la fabrication du navire à sa mise à l’eau. Cette dimension familiale illustre parfaitement l’approche communautaire traditionnelle yagan, où chaque projet mobilise l’ensemble du groupe selon les compétences et les rôles de chacun.

Le processus révèle comment les Yagan ont su adapter leurs techniques ancestrales aux contraintes contemporaines. Alors que leurs embarcations traditionnelles, les canoës appelés “ánan”, étaient entièrement construites en écorce de hêtre austral, le “Pepe II” utilise des planches de bois assemblées selon des techniques de charpenterie plus modernes intégrées au fil des générations.

Une expédition au cœur des territoires secrets de Patagonie

Quand Martin leva les voiles, les réalisateurs le suivirent pendant quinze jours dans une navigation ancestrale à la voile et à la rame menée par Martin González Calderón et son gendre. Cette expédition s’effectue grâce au soutien de pêcheurs locaux, tant la législation chilienne complique désormais la navigation traditionnelle à l’approche des glaciers de la cordillère Darwin et du faux cap Horn.

Ils voyagèrent ainsi dans des îles où plus personne ne vit et où les maisons yagan sont devenues des ruines, témoins silencieux de l’histoire de ce peuple. Les réalisateurs furent étonnés par les peintures rupestres et les lieux secrets découverts lors de cette odyssée maritime. “Par sa géographie, c’est un lieu unique, très extrême. En hiver il n’y a que peu de jour et il n’y a pratiquement pas de nuit en été. J’apprécie beaucoup la faune : les oies, baleines et dauphins sont à portée de main. Et les condors volent au ras de la mer”, témoigne Azócar.

Les histoires du protagoniste sont concises et pleines de sens. Il a traversé quatre fois le faux cap Horn. La première fois fut avec son père et la plus difficile car une tempête avait endommagé le petit bateau. Son père a commencé à le réparer et il a alors su que c’était à son tour de gérer la navigation. Il avait 12 ans.

Alberto Serrano : un regard anthropologique respectueux

“Nous avons eu l’idée de voyager dans ces lieux où il n’avait jamais pu revenir, mais aussi de partager cette réalité avec son contexte. Le discours de l’extinction domine tout mais en vérité il y a des nuances. (…) L’héritage yagan est vivant ; et il y a des personnes comme Don Martín qui continue de parcourir les archipels de manière traditionnelle”, explique Alberto Serrano, qui vit à Puerto Williams.

Cette approche nuancée caractérise l’ensemble du documentaire. Loin des clichés sur l’extinction culturelle, le film montre la vitalité contemporaine de la tradition yagan et sa capacité d’adaptation. “Le plus puissant et important de la navigation traditionnelle est son lien avec le lieu ; chaque baie est une maison. Don Martin a une sagesse qui lui a été transmise par l’amour de son espace de vie. Mais cette connaissance est en train de disparaître, il se trouve donc dans une phase charnière : ses parents ont toujours navigué mais ses enfants n’en ont pas la possibilité”, ajoute l’anthropologue.

Un témoignage essentiel pour les générations suivantes

Une tradition maritime d’exception : 7 000 ans de navigation

Les Yagan représentent l’une des rares civilisations entièrement maritime de l’humanité. Pendant plus de 7 000 ans, ils ont développé une culture nomade basée exclusivement sur l’exploitation des ressources marines et la navigation constante dans l’archipel fuégien. Cette adaptation exceptionnelle leur a permis de vivre et prospérer dans un environnement que les Européens considéraient comme totalement inhospitalier.

Leur expertise de navigation repose sur une connaissance empirique exceptionnellement sophistiquée : lecture des vents, interprétation des courants, prévision météorologique basée sur l’observation des nuages et de la faune marine. Cette maîtrise se transmet oralement de génération en génération, intégrant observations scientifiques empiriques et savoirs spirituels.

Avant la colonisation, le territoire traditionnel yagan s’étendait de la côte sud de la grande île de Terre de Feu jusqu’à l’archipel du cap Horn, incluant le canal Beagle qu’ils appellent Onashaga. Les centaines d’îles, milliers de canaux, baies protégées et passages dangereux constituent un environnement où seule une navigation experte assure la sécurité.

Les canoës yagan : chefs-d’œuvre maritimes

Les embarcations traditionnelles yagan, appelées “ánan”, constituent de véritables chefs-d’œuvre de technologie maritime adaptée. Entièrement construites en écorce de hêtre austral (Nothofagus betuloides), elles mesuraient entre 3,75 et 5,5 mètres de long pour 70 à 90 cm de large. Légères, rapides, elles peuvent naviguer dans les algues qui entravent les embarcations européennes plus lourdes et à quille.

Bien qu’elles ne duraient généralement que quelques mois, ces canoës permettent une navigation exceptionnellement efficace dans l’environnement complexe des canaux patagoniens. Les familles yagan y transportaient tout leurs effets domestiques : foyer central pour le feu, espaces dédiés aux hommes, femmes et enfants, compartiments pour les provisions et les outils.

La construction de ces embarcations mobilisait l’ensemble de la famille selon une répartition précise des tâches. Les hommes s’occupaient de la structure principale, tandis que les femmes maîtrisaient le calfatage avec des algues et un mélange d’argile et de graisse animale.

Un lien intime avec l’océan austral

La relation des Yagan à l’océan dépasse la simple subsistance pour devenir une véritable symbiose culturelle. Leur organisation sociale, leur spiritualité, leur mythologie, leur calendrier saisonnier – tout s’articule autour des cycles marins et des phénomènes océaniques.

Les techniques de subsistance illustrent parfaitement cette adaptation : chasse aux otaries par les hommes, plongée pour la récolte des coquillages par les femmes, récupération de viande de baleine échouée, cueillette de végétaux côtiers. Le film restitue cette dimension spirituelle en montrant comment Martín González Calderón retrouve cette connexion ancestrale lors de son voyage. Chaque baie devient effectivement une maison, chaque île un territoire familier chargé de mémoire et de significations.

La famille González Calderón : gardiens de la tradition

Le documentaire révèle également l’importance de la transmission familiale dans la préservation des savoirs yagan. Martín incarne cette génération charnière qui a vécu l’enfance dans la tradition nomade maritime avant d’être confrontée à la sédentarisation forcée par les autorités chiliennes.

L’objectif déclaré de Martín González Calderón est de “léguer sa grande sagesse sur le territoire et sa culture”. Cette démarche s’inscrit dans une volonté consciente de préservation culturelle, où les derniers détenteurs des savoirs traditionnels assument la responsabilité de leur transmission.

Pour la petite anecdote, Martin est le grand frère de Julia (experte reconnue de la vannerie yagan) et d’un des membres d’honneur de notre association : José German González Calderón, venu nous rendre visite en France en octobre 2019 et qui navigue très régulièrement avec nous. Sa présentation de la version française de ce documentaire et de la navigation telle qu’il l’a vécue dès son plus jeune âge avec sa famille dans les canaux de Patagonie a été un des moments forts du festival Haizebegi #6.

Cette continuité familiale témoigne de la vitalité de la culture yagan. José German, pêcheur professionnel et artisan, possède lui aussi des décennies d’expérience de navigation dans les canaux patagoniens, combinant savoirs ancestraux (ex: fabrication des harpons en os de baleine) et techniques de navigation contemporaines.

Reconnaissance et diffusion internationale

“Tánana” a reçu le premier prix au Festival de Cinéma de la Patagonie dans la catégorie “Territoire filmique”, reconnaissance de son excellence dans la représentation des paysages et cultures des canaux patagoniens. Le film a également obtenu le prix Kinêma décerné par le Conseil de la culture du Chili, récompensant les productions qui promeuvent le mieux le territoire national.

Cette reconnaissance officielle témoigne de l’importance culturelle du projet. Le documentaire a pu compter sur le financement du Fonds Audiovisuel du Conseil national de la culture et des arts (CNCA), ainsi que le soutien de la Direction des bibliothèques, archives et musées (DIBAM) et du Conseil de la culture et des arts de la province de Magallanes.

Le film est en accès libre sur internet (avec sous-titrages en français et en anglais) et bénéficie de fait d’une diffusion internationale remarquable, avec des projections en Europe, Amérique du Nord et Amérique latine.

Au-delà de sa valeur cinématographique, “Tánana” constitue un outil pédagogique exceptionnel pour sensibiliser aux cultures autochtones et à la préservation des savoirs traditionnels. Le documentaire sert de support dans les universités, musées et centres culturels, contribuant à une meilleure compréhension de la diversité culturelle maritime mondiale.

Vous pouvez visionner le documentaire Tanana sous-titré en français sur YouTube, une occasion unique de découvrir la culture yagan et de comprendre comment elle continue de naviguer vers l’avenir et au sein de la Réserve de Biosphère du cap Horn, en gardant le cap sur ses traditions ancestrales.