![[Cap au Sud #12] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Troisième partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/DSCN7113-1080x675.jpg)

Génocide Mapuche ou Pacification de l’Araucanie ? (01/06/2025, article et podcast Conociendo.cl)

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

La Pacification de l’Araucanie : analyse exhaustive de l’invasion, de la dépossession et du génocide Mapuche

L’histoire du Chili comporte un chapitre écrit avec des euphémismes et du sang : la mal nommée « Pacification de l’Araucanie ». Cet article plonge dans les détails de ce processus (1861-1883), déconstruisant le récit officiel pour révéler une opération complexe de conquête militaire, de dépossession légale et de colonisation forcée qui a redéfini le destin de l’État chilien et du peuple Mapuche, laissant un héritage de conflit qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

(source : https://conociendo.cl/pacificacion-de-la-araucania-o-genocidio-mapuche/ et un podcast disponible sur SPOTIFY (en espagnol), l’article lié à ce podcast est traduit de l’espagnol par l’association Karukinka)

Table des Matières

- Contexte historique : Le Wallmapu autonome et l’État chilien expansionniste

- Les acteurs clés du conflit

- Le plan de l’État : La proposition d’occupation de Cornelio Saavedra

- L’exécution militaire : Phases d’une guerre asymétrique

- 4.1. Première phase (1861-1868) : Avancée et fortification

- 4.2. Deuxième phase (1869-1881) : Pause diplomatique et consolidation

- 4.3. Troisième phase (1881-1883) : L’offensive finale

- La dépossession légale : Comment les lois ont anéanti la propriété mapuche

- 5.1. La loi de radication de 1866 : L’arme juridique

- 5.2. Les « titres de merced » : Le confinement dans les réductions

- La colonisation dirigée : Terres pour certains, dépossession pour d’autres

- La catastrophe humaine et le débat sur le génocide

- 7.1. Génocide et ethnocide : Le débat conceptuel

- 7.2. Perspectives historiographiques en débat

- 7.3. Éléments de la dévastation démographique

- L’impact total : La désarticulation de la société mapuche

- Résistance et résilience mapuche

- Héritage et dette historique : Les racines du conflit actuel

- Analyse comparative : Araucanie, le « désert » argentin et l’Ouest américain

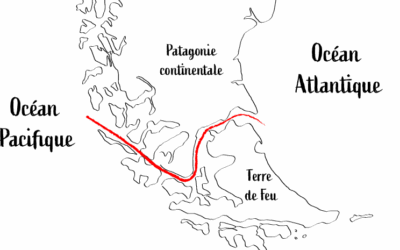

1. Contexte historique : Le Wallmapu autonome et l’État chilien expansionniste

Au milieu du XIXe siècle, la frontière sud du Chili était clairement délimitée par le fleuve Biobío. Au sud s’étendait le Wallmapu, territoire ancestral du peuple Mapuche, nation indépendante de facto ayant résisté à la conquête espagnole pendant plus de 300 ans. La société Mapuche était organisée en une structure sociale et politique complexe basée sur le lof (clan familial), l’ayllarewe (fédération de lofs) et les butalmapus (grandes alliances territoriales).

Pour l’État chilien, consolidé après les guerres d’indépendance et sous l’influence des idées européennes de progrès, cette autonomie était un problème. Les élites politiques et économiques, sous les présidences de Manuel Montt (1851-1861) puis José Joaquín Pérez (1861-1871), ont vu l’occupation comme une nécessité pour :

- S’approprier les ressources : les terres de l’Araucanie étaient considérées comme le « grenier du Chili ».

- Unifier le territoire : relier la zone centrale aux colonies de Valdivia et Llanquihue.

- Affirmer la souveraineté : éliminer la frontière intérieure et projeter une image de nation moderne.

2. Les acteurs clés du conflit

Ce processus historique a été mené par des figures et groupes aux intérêts radicalement opposés.

| Catégorie | Acteurs principaux | Rôle dans le conflit |

|---|---|---|

| État chilien (officiels) | José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Z., Aníbal Pinto, Domingo Santa María | Présidents ayant impulsé la politique d’occupation |

| État chilien (militaires) | Cnel. Cornelio Saavedra, Gral. Gregorio Urrutia, Cnel. Basilio Urrutia | Dirigé les campagnes militaires |

| Peuple Mapuche (chefs) | Lonko Mañilwenü, Lonko Külapang, Lonko Esteban Romero | Dirigé la résistance militaire et diplomatique |

| Autres | Colons chiliens et européens, Orélie Antoine de Tounens | Occupé les terres, prétexte pour la conquête |

3. Le plan de l’État : La proposition de Cornelio Saavedra

En 1861, le colonel Cornelio Saavedra Rodríguez a présenté au Congrès chilien un plan détaillé de « Pacification de l’Araucanie ». Il proposait d’abandonner la politique des traités pour une occupation matérielle, fondée sur trois axes :

- Avancer la frontière militaire du Biobío au Malleco, avec des forts.

- Subdiviser et vendre les terres « sécurisées ».

- Promouvoir l’installation de colons chiliens et étrangers pour « chileniser » la région.

Le plan a suscité débat, mais a été approuvé par le Congrès, déclenchant l’invasion.

4. L’exécution militaire : Phases d’une guerre asymétrique

La conquête militaire s’est déroulée en plusieurs phases, interrompues par des soulèvements Mapuche et la Guerre du Pacifique.

- Première phase (1861-1868) : Avancée et fortification Fondation de forts (Angol, Mulchén, etc.), résistance Mapuche immédiate, tactique de « terre brûlée » appliquée par l’armée.

- Deuxième phase (1869-1881) : Pause diplomatique et consolidation Ralentissement de l’avancée, consolidation territoriale, introduction du télégraphe et du chemin de fer.

- Troisième phase (1881-1883) : L’offensive finale Dernier grand soulèvement Mapuche en 1881, répression militaire massive, fondation de Temuco, fin militaire de la « Pacification ».

5. La dépossession légale : Comment les lois ont anéanti la propriété Mapuche

La conquête militaire fut indissociable d’une conquête juridique.

Loi de Radication de 1866 :

- Définition de « terres vacantes » : toute terre non « occupée continuellement » par les indigènes devient propriété de l’État.

- Imposition de la propriété privée individuelle, étrangère à la culture Mapuche.

- Création de commissions de radication, processus entaché d’abus et de corruption.

Les « Titres de Merced » : Confinement dans des réductions

- Attribution de petites portions de terres (environ 6 hectares/personne), insuffisantes pour l’économie traditionnelle.

- Perte de plus de 90% du territoire Mapuche.

- Fragmentation sociale et isolement des communautés.

6. La colonisation dirigée : Terres pour certains, dépossession pour d’autres

Traitement du peuple Mapuche : confinement dans des réductions, absence de soutien étatique, statut de « mineurs » sous tutelle.

Traitement des colons européens/chiliens : grandes parcelles, soutien étatique (voyages, outils, animaux, assistance médicale), statut de citoyens à part entière.

7. La catastrophe humaine et le débat sur le génocide

La « Pacification » fut une catastrophe humaine ayant décimé la population Mapuche, alimentant un débat sur le terme « génocide » selon la définition de l’ONU (1948).

- Destruction de l’économie, dépossession des terres, confinement dans des zones invivables, famines et épidémies massives.

- Etnocide : destruction de la culture par interdiction de la langue, de la religion, de l’éducation propre.

Perspectives historiographiques

- Traditionnelle : processus inévitable pour l’unification du Chili.

- Révisionniste : conquête impérialiste, violence systématique, étiquette d’etnocide ou génocide.

- Mapuche : invasion d’un pays souverain, début d’une relation coloniale persistante.

Effondrement démographique

- Entre 20 000 et 30 000 Mapuche morts de faim et de maladies entre 1881 et le début du XXe siècle.

- La population Mapuche, estimée à un demi-million avant la conquête, a subi un effondrement démographique dont elle ne s’est remise qu’après plus d’un siècle.

8. L’impact total : Désarticulation de la société Mapuche

La « Pacification » a provoqué une rupture structurelle dans tous les aspects de la vie Mapuche :

- Politique : perte d’autorité des lonkos.

- Économique : passage d’une société prospère à la pauvreté.

- Sociale : fragmentation et migration forcée vers les villes.

- Culturelle : assimilation forcée, menace sur la langue et la vision du monde Mapuche.

9. Résistance et résilience Mapuche

Malgré la dévastation, la résistance Mapuche a perduré, se transformant en luttes politiques et juridiques au XXe siècle. La mémoire et l’identité culturelle ont survécu clandestinement, témoignant d’une résilience remarquable.

10. Héritage et dette historique : Les racines du conflit actuel

La « Pacification de l’Araucanie » est à l’origine directe du conflit actuel au Chili. Les revendications territoriales et d’autonomie du mouvement Mapuche s’appuient sur cette dépossession historique. La « dette historique » est centrale dans le débat public, et les recommandations de réparation restent largement non appliquées.

11. Analyse comparative : Araucanie, le « désert » argentin et l’Ouest américain

Le processus chilien n’est pas isolé :

- Conquête du Désert (Argentine, 1878-1885) : justification idéologique similaire, tactiques de guerre totale, objectif de libération des terres pour l’élevage.

- Guerres indiennes (États-Unis, XIXe siècle) : expansion vers l’ouest, réserves, dépossession et violence similaires.

Dans tous les cas, les États-nations ont utilisé leur supériorité militaire et un cadre légal pour déposséder les peuples autochtones, laissant un legs de traumatisme et de lutte pour la justice.

Conclusion : Une histoire à revendiquer

La « Pacification de l’Araucanie » fut une guerre de conquête qui a dépossédé un peuple de son territoire et cherché à anéantir sa culture. La comprendre dans toute sa complexité est un devoir pour toute société aspirant à la justice. Reconnaître ce passé n’est pas rouvrir des blessures, mais commencer à les guérir sur la base de la vérité et de la réparation.

Partagé par l’association à but non lucratif Karukinka, basée en France et dédiée à la Patagonie.

![[Cap au Sud #11] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Deuxième partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250619-WA0052-1080x675.jpg)

![[Cap au Sud #10] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Première partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250609-WA0015-1080x675.jpg)

![[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka4-400x250.jpg)