La Última Huella (2001) : témoignage cinématographique de la culture fragile d’un peuple austral

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

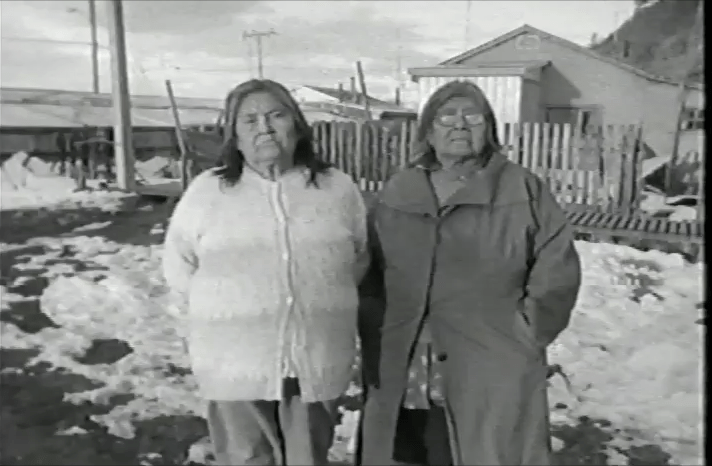

Le cinéma documentaire chilien trouve en “La última huella” (2001, trad. La dernière trace) de Paola Castillo l’un de ses témoignages les plus poignants et urgents. Ce film de 63 minutes fait partie de nos recommandations et constitue bien plus qu’un simple documentaire ethnographique : il s’agit d’un véritable testament visuel d’une culture millénaire devenue vulnérable, celle du peuple yagan, à travers le regard de ses deux dernières locutrices connues de la langue yagan, les sœurs Úrsula et Cristina Calderón. Dans une démarche cinématographique à la fois intime et universelle, Castillo parvient à saisir les fragments d’une civilisation qui a vécu pendant plus de 7000 ans dans l’une des régions les plus inhospitalières de la planète : l’extrême sud de la Patagonie.

Table des matières

Il est possible de le visionner (location de 24h) sur Vimeo : https://vimeo.com/ondemand/laultimahuella et voici une présentation de ce film dédié à la mère (Ursula) et à la tante (Cristina) de José German Gonzalez Calderon, yagan et membre d’honneur de l’association Karukinka.

La réalisatrice du documentaire

Paola Castillo : parcours d’une documentariste engagée

Paola Castillo Villagrán incarne parfaitement la nouvelle génération de documentaristes chiliens qui ont émergé dans les années 1990 et 2000. Formée à l’Université Catholique du Chili en journalisme, elle a ensuite complété sa formation cinématographique à la prestigieuse École Internationale de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños à Cuba. Cette double formation, journalistique et cinématographique, se retrouve dans son approche documentaire qui conjugue la rigueur investigatrice et la sensibilité artistique.

Sa trajectoire professionnelle témoigne d’un engagement pour le documentaire de création. En 2009, elle devient la première latino-américaine sélectionnée pour le prestigieux programme EuroDoc, formation européenne de référence pour la production documentaire internationale.

Paola Castillo occupe également des positions stratégiques dans l’écosystème documentaire chilien, en tant que directrice exécutive de la Corporación Chilena del Documental (CCDoc) et de la marque sectorielle ChileDoc, deux initiatives qu’elle a contribué à fonder pour promouvoir la production documentaire nationale.

Une filmographie tournée vers l’humain et reconnue internationalement

La filmographie de Paola Castillo révèle une préoccupation constante pour les sujets sociaux, les droits humains et la préservation de la mémoire. Après “La última huella” (2001), elle réalise “74 m2” (2012), documentaire sur l’habitat social qui remporte le Prix Feisal au Festival de Rosario. Son film “Genoveva” (2014) poursuit cette exploration des marges de la société chilienne, tandis que “Frontera” (2020) interroge les questions territoriales et identitaires.

En tant que productrice, elle accompagne des projets documentaires majeurs comme “El Salvavidas” (2011), “Allende mi abuelo Allende” (2015) – Prix du Meilleur Documentaire au Festival de Cannes – ou encore “Malqueridas” (2023), distingué à la Mostra de Venise.

Le peuple Yagan : sept mille ans d’histoire au bout du monde

Les nomades des mers australes

Le peuple yagan, également appelé à tort yámana, représente l’une des cultures les plus remarquables d’adaptation à un environnement extrême. Pendant plus de 7000 ans, ces nomades canoeros ont habité seuls l’archipel de la Terre de Feu, naviguant dans les eaux tourmentées qui s’étendent du canal Beagle au cap Horn. Leur territoire ancestral couvre la côte méridionale de l’île Grande de Terre de Feu, les côtes du canal Beagle et les îles Hoste, Navarino, Picton et Wollaston.

Traditional Yagan dugout canoe with indigenous people navigating calm waters in Tierra del Fuego

L’organisation sociale yagan se structurait autour de cinq parcialités territoriales correspondant à des variations dialectales : les Wakimaala, occupant le district le plus favorable autour du canal Beagle ; les Utumaala, canoeros de l’est depuis Puerto Williams jusqu’aux îles Picton, Lennox et Nueva ; les Inalumaala, chasseurs de l’ouest ; les Ilalumaala, habitants du secteur océanique sud-occidental ; et les Yeskumaala, peuplant l’archipel du cap Horn. Cette répartition géographique témoigne d’une organisation sociale complexe et adaptée à la diversité des écosystèmes fuégiens.

Un mode de vie en harmonie avec l’environnement

La culture yagan se caractérise par une adaptation remarquable aux conditions climatiques extrêmes de la région australe. Ces chasseurs-cueilleurs marins maîtrisaient parfaitement leur environnement, connaissant les cycles saisonniers et sachant où et quand trouver phoques, crustacés, poissons et certains oiseaux. Leur mode de vie nomade s’organisait autour de la navigation en canoës d’écorce, embarcations d’une sophistication technique remarquable qui leur permettaient de sillonner les eaux tumultueuses des canaux fuégiens.

L’élément central de leur culture était le feu, maintenu perpétuellement allumé dans les canoës lors de leurs déplacements. Cette maîtrise du feu, dans un environnement où les températures oscillent entre -12°C et 12°C et avec un climat très humide dans certaines parties de l’archipel, constituait un besoin crucial. Les navigateurs européens qui découvraient la région étaient souvent frappés par ces feux nocturnes visibles depuis leurs navires.

Cristina et Úrsula Calderón : les gardiennes d’un patrimoine linguistique millénaire

Cristina Calderón : Trésor humain vivant

Cristina Calderón Harban (1928-2022) incarne tragiquement le destin d’un pan culturel en voie d’extinction. Née à Puerto Róbalo sur l’île Navarino, elle grandit auprès de ses tantes et de son grand-père Alapainch, apprenant ainsi les divers aspects de sa culture ancestrale, notamment la langue yagankuta. Elle vécut dans diverses zones de l’archipel fuégien, notamment à Caleta Eugenia, Puerto Navarino et l’île Picton, avant de s’installer définitivement à Villa Ukika près de Puerto Williams.

En 2009, Cristina Calderón fut officiellement reconnue comme “Trésor Humain Vivant” par le Conseil National de la Culture et des Arts du Chili, dans le cadre de la Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Immatériel adoptée par l’UNESCO en 2003. Cette distinction reconnaissait son rôle crucial comme dépositaire et transmettrice d’une langue et d’une conception du monde propre à ce peuple.

La langue yagan, dont Cristina était la dernière locutrice native après le décès de sa sœur Úrsula en 2003, comptait 32400 vocables – une richesse lexicale extraordinaire qui témoigne de la sophistication linguistique de ce peuple. Tragiquement, malgré ses sept enfants et quatorze petits-enfants, aucun ne maîtrise commme elle et ses ancêtres la langue yagan. “Quand ma sœur Úrsula est décédée, je suis restée toute seule, sans personne avec qui parler“, confiait-elle en 2016.

Une transmission sporadique

Le destin de Cristina Calderón illustre dramatiquement les processus d’extinction linguistique et culturelle. “J’ai appris l’espagnol à neuf ans. Le père d’une nièce était gringo, et ils m’ont enseigné petit à petit“, se souvenait-elle. Cette transition linguistique forcée résume à elle seule l’histoire de la colonisation et de l’acculturation des peuples autochtones. “À cette époque, tout le monde parlait yagan, mais ensuite ils ont commencé à mourir, et je suis restée seule. Les enfants n’ont pas voulu apprendre. Ils avaient honte. Les gens blancs se moquaient d’eux“.

La mort de Cristina Calderón le 16 février 2022 à l’âge de 93 ans marque symboliquement la fin d’un monde. Sa fille Lidia González Calderón, l’une des constituantes chargées de rédiger la nouvelle Constitution chilienne, écrivait sur Twitter : “Tout ce que je ferai dans le travail où je suis sera en ton nom. Et en lui, se reflétera aussi ton peuple“. L’une de ses petites filles, Cristina Zarraga, continue de s’investir dans la sauvegarde des mémoires de sa grand-mère et la revitalisation de la culture yagan, grâce à une présence conjointe au Chili et en Allemagne (où se trouvent entre autres les archives de Martin Gusinde).

Analyse filmique : une poétique de la vulnérabilité

Une narration ponctuée d’archives

“La última huella” se distingue par une approche narrative innovante qui épouse parfaitement son sujet. Le film développe une progression narrative fragmentée, pleine de réminiscences, qui permet de construire progressivement l’histoire d’un peuple à travers les témoignages de ses dernières représentantes. Cette structure narrative reflète la nature même de la transmission orale yagan, faite de récits éclatés, de mythes et de souvenirs personnels qui s’entrelacent pour former la trame d’une mémoire collective.

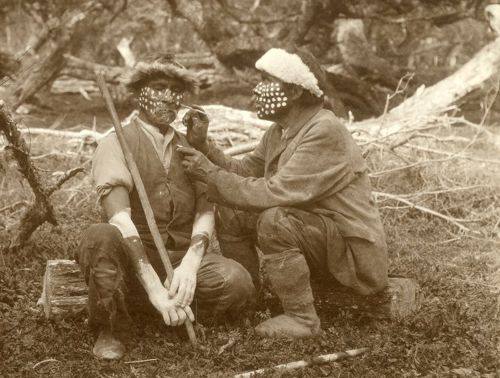

La réalisatrice Paola Castillo fait appel à un dispositif visuel sophistiqué qui articule plusieurs temporalités. L’utilisation d’images d’archives en noir et blanc à la fin de chaque séquence crée un lien avec le passé et les représentations photographiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ces archives proviennent notamment de le Mission Scientifique française du Cap Horn (1882-83), des travaux de Martin Gusinde (1918-24) et d’Alberto de Agostini (1910-30).

Le montage comme pont entre passé et présent

Le travail de montage de Coti Donoso établit un contrepoint entre les images d’archives et les séquences contemporaines. Grâce au montage, nous observons un dialogue visuel entre les images du passé et le présent des sœurs Calderón, soulignant la continuité et les ruptures de l’histoire yagan. Cette technique permet à Paola Castillo de créer une connexion entre le présent et l’absent/le vide, dichotomie structurelle qui traverse tout le documentaire.

Les séquences consacrées à la recherche du pigment Imi (rouge) illustrent parfaitement cette approche. Les archives filmiques montrent les cérémonies traditionnelles de peinture faciale, tandis que les images contemporaines suivent Cristina dans sa quête pour retrouver les gisements de sédiments colorés. Cette juxtaposition révèle à la fois la persistance de certaines pratiques et l’érosion progressive de savoirs traditionnels.

Une bande sonore mêlant tradition et modernité

La musique de Sergio “Tilo” González contribue de manière décisive à l’atmosphère du film. La tonalité musicale accompagne les différentes séquences en créant une ambiance qui oscille entre mélancolie et célébration de la beauté culturelle yagan. L’usage du son direct, notamment les passages en langue yagan, confère au documentaire une authenticité et une intimité particulières.

La bande sonore intègre également les sons naturels de l’environnement austral : vents, ressac, cris d’oiseaux marins. Ces éléments sonores replacent constamment les témoignages dans leur contexte géographique et climatique, rappelant les conditions d’existence extraordinaires dans lesquelles s’est épanouie la culture yagan.

Contexte historique : de la résistance au bord de l’extinction

L’impact de la colonisation européenne

L’arrivée de l’homme blanc en 1624 sur les côtes yagan marque le début d’un processus ayant frôlé l’extinction qui s’étalera sur près de quatre siècles. Les premiers contacts avec les navigateurs européens, bien que souvent décrits comme “amicaux” par les témoignages de l’époque, inaugurent une période de transformations irréversibles pour les sociétés fuégiennes.

L’établissement de missions anglicanes au XIXe siècle constitue un tournant décisif dans l’histoire yagan. Si ces missions apportent certains éléments de “protection” face aux violences coloniales, abstraction faite de certaines dérives peu à peu documentées et présentes dans la mémoire collective, elles contribuent simultanément au processus d’acculturation en imposant de nouveaux modes de vie, de nouvelles croyances et de nouveaux rapports sociaux. Le processus de sédentarisation forcée, l’abandon du nomadisme canoero traditionnel et l’adoption progressive de l’espagnol comme langue de communication transforment radicalement la société yagan.

Les mécanismes de l’extinction culturelle

Le fait que le peuple yagan ait été proche de l’extinction illustre les mécanismes complexes qui président à la disparition des cultures minoritaires. Contrairement aux génocides brutaux qui ont affecté d’autres peuples autochtones américains, l’extinction yagan résulte d’un processus plus insidieux de transformation culturelle, de métissage et d’assimilation progressive.

La création de Villa Ukika dans les années 1960 symbolise cette dernière étape de l’histoire yagan. Cette installation près de Puerto Williams, si elle assure une certaine sécurité matérielle aux derniers membres de la communauté, consacre définitivement l’abandon du mode de vie traditionnel nomade. Les descendants yagan deviennent sédentaires, scolarisés dans le système éducatif chilien, progressivement intégrés dans l’économie de marché régionale.

Le film dans le contexte du cinéma documentaire chilien

L’Héritage du Nuevo Cine Chileno

“La última huella” s’inscrit dans la tradition du documentaire social chilien qui trouve ses origines dans le Nuevo Cine Chileno des années 1960. Cette école cinématographique, influencée par les travaux de Joris Ivens et de ses collaborateurs chiliens comme Sergio Bravo, développait déjà une approche documentaire attentive aux réalités sociales et aux cultures populaires.

Le film de Paola Castillo hérite de cette tradition d’engagement social tout en développant une approche plus intimiste et poétique. Contrairement aux documentaires militants de la période d’Unité Populaire ou de résistance à la dictature de Pinochet, “La última huella” privilégie l’approche ethnographique et la dimension mémorielle.

Une nouvelle génération de documentaristes

Le début des années 2000 voit émerger au Chili une nouvelle génération de documentaristes. Ces réalisateurs, formés après la dictature, développent une approche plus personnelle du documentaire, moins directement politique mais tout aussi engagée dans l’exploration des questions sociales et identitaires. Paola Castillo appartient pleinement à cette génération qui renouvelle les formes et les sujets du documentaire chilien.

Cette nouvelle école documentaire chilienne se caractérise par une attention particulière aux processus mémoriels, aux identités périphériques et aux transformations sociales contemporaines. “La última huella” illustre parfaitement cette évolution en traitant de l’extinction culturelle, un fait qui interroge directement les fondements de l’identité nationale chilienne.

Réception de la critique et impact

Reconnaissance nationale et internationale

“La última huella” reçoit dès sa sortie une reconnaissance critique importante. Le film obtient notamment le LASA Award of Merit in Film au Film Festival LASA en 2004 et une mention honorifique au premier Festival de Cine para la Infancia y la Juventud en 2001. Ces récompenses soulignent la qualité artistique du documentaire ainsi que sa portée pédagogique et culturelle.

Utilisation pédagogique et culturelle

Le documentaire trouve rapidement sa place dans les circuits éducatifs et culturels chiliens. La fiche pédagogique établie par la Corporación Chilena del Documental identifie plusieurs thématiques d’enseignement : culture et ethnie yagan, témoignage de la parole, mémoire culturelle, Patagonie, acculturation, transculturation et extinction des peuples originaires.

Cette dimension pédagogique s’avère particulièrement importante dans le contexte chilien où la connaissance des cultures autochtones reste limitée. Le film contribue à sensibiliser le public chilien – et international – à l’existence du peuple yagan. Il participe ainsi d’une démarche plus large de reconnaissance et de valorisation du patrimoine culturel autochtone.

Projections et diffusion contemporaine

“La última huella” continue d’être programmé dans les festivals et institutions culturelles chiliennes. Sa présentation au Festival Internacional BioBioCine en 2022 témoigne de sa pertinence continue vingt ans après sa réalisation.

La mise à disposition du film sur des plateformes de streaming et dans des cinémathèques assure sa transmission aux nouvelles générations. Cette accessibilité est cruciale pour un documentaire qui porte un témoignage désormais irremplaçable, les principales protagonistes du film ayant disparu. Le décès d’Úrsula Calderón en 2003, puis de Cristina en 2022, font de ce film l’un des derniers témoignages directs de locuteurs natifs yagan.

Un documentaire contre la montre

“La última huella” s’inscrit dans une démarche urgente. Au moment du tournage en 2001, Úrsula et Cristina Calderón représentent déjà les ultimes témoins linguistiques d’une culture millénaire. Cette situation confère au film une dimension testamentaire particulière. Cette urgence temporelle influence directement l’approche filmique. Plutôt que de développer une analyse anthropologique exhaustive, Castillo privilégie l’enregistrement des gestes, des paroles et des savoirs : préparation du pigment Imi, techniques de navigation, récits mythologiques, expressions linguistiques yagan.

Vingt ans après sa réalisation, “La última huella” a acquis le statut de document historique de première importance. Ce film constitue un témoignage anthropologique précieux sur les modalités de transmission culturelle dans un contexte de grande vulnérabilité. Les interactions entre les deux sœurs, leurs façons de se remémorer le passé, leurs gestes techniques, leurs expressions linguistiques offrent aux chercheurs et au public des informations irremplaçables sur la culture yagan.

Influence sur la réalisation documentaire chilienne actuelle

“La última huella” exerce une influence durable sur la production documentaire chilienne. Le film ouvre la voie à une série de documentaires consacrés aux cultures autochtones et aux processus mémoriels. Cette approche respectueuse et poétique des sujets ethnographiques inspire d’autres réalisateurs chiliens et vingt ans après sa réalisation, “La última huella” continue d’être étudié dans les écoles de cinéma chiliennes comme un modèle de documentaire social engagé.

L’engagement de Paola Castillo dans la structuration de l’industrie documentaire chilienne, à travers CCDoc et ChileDoc, prolonge l’impact de “La última huella” au-delà du seul registre artistique. Le film devient ainsi le symbole d’une conception du documentaire comme outil de préservation patrimoniale et de transformation sociale.

L’empreinte laissée par ce film, comme celle du peuple yagan qu’il évoque, continue de résonner bien au-delà de sa propre existence, nous rappelant que chaque culture qui disparaît emporte avec elle une part irremplaçable de l’humanité commune.

Le titre du film prend ainsi tout son sens métaphorique : “La última huella” n’est pas seulement la dernière trace du peuple yagan, elle est aussi l’empreinte indélébile que laisse ce documentaire dans l’histoire du cinéma chilien et dans la mémoire collective de l’humanité. En filmant la disparition, Paola Castillo a paradoxalement assuré une forme de pérennité à ce qu’elle documentait.