![[Rumbo Sur #6] Escala en Cabo Verde](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241120-WA0006-1080x675.jpg)

Argentine

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Realizan acto por el “Último día de la libertad de los pueblos originarios de América” (Infofueguina, 14 de octubre 2022)

La actividad se desarrolló en el Círculo Ceremonial de Jornadas de Paz y Dignidad, impulsada por la Subsecretaría de Gestión, Promoción y Fortalecimiento de Derechos y Organización Comunitaria. El propósito fue conmemorar los 530 años de resistencia. Se trata de una...

TDF habilitó incorporación de identidad indígena en partidas de nacimiento (Infofuegina, 12 de octubre 2023)

Desde el Poder Ejecutivo Provincial se consideró que se trata de “un hecho histórico en el país”, toda vez que “Tierra del Fuego es la primera provincia que reconoce y amplía el derecho a la identidad de los pueblos originarios, posibilitando asentar en las actas de...

Especialista del CADIC explica razones de la falta de centollas en TDF (Infofueguina, 08/09/2023)

Se trata del biólogo e investigador Gustavo Lovrich (CADIC-CONICET), quien aclaró que si bien la centolla “no es una especie en extinción, los rendimientos de la pesca son cada vez menores” debido a la “sobre pesca” realizada en la Isla en los últimos años, tanto del...

Se llevó a cabo en Río Grande el primer acto oficial en conmemoración del Día del Genocidio Selk’nam (Gobierno de Tierra del Fuego, 25/11/2022)

Este viernes se llevó a cabo en Río Grande el primer acto oficial en conmemoración del Día del Genocidio Selk’nam. Participaron autoridades provinciales, locales, legisladores y legisladoras, concejales, miembros del Pueblo Nación Selk’nam, vecinos y vecinas de la...

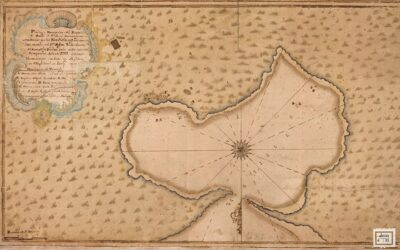

Nuevas evidencias arqueológicas permiten entender la presencia española en la Patagonia (DICYT, 2 de septiembre, 2022)

Los restos arqueológicos de uno de los enclaves defensivos y productivos instalados por la Corona Española entre 1779 y 1810 en Península Valdés dan cuenta de un establecimiento precario y permiten entender la presencia española en la Patagonia. Plano y descripción...

Chilenos y argentinos extendieron el reclamo de protección del Beagle contra las salmoneras (InfoTDF, 5/7/2022)

El pasado sábado 2 de julio por la mañana chilenos y argentinos, navegantes, kayakistas, activistas, referentes de organizaciones sociales y miembros de las comunidades Yagán y Kawesqar se reunieron en el centro de la ciudad de Ushuaia para celebrar el aniversario de...

“Terre de Feu”: Se proyectó el registro documental inédito de los pueblos originarios de 1925 (Sur 54, 11 de abril de 2022)

El film “Terre de Feu” fue realizado por una expedición francesa en 1925 y generó material filmográfico sobre la vida de los pueblos Selk’nam, Kawésqar y Yagan. La Dirección de Desarrollo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Provincia, a través de la Embajada...

Alertan por la presencia de microplásticos en el Canal Beagle (20 de enero, 2022, InfoFueguina)

Así se desliza a raíz de la investigación que se está realizando con científicos del CADIC en Ushuaia y también próximamente en la Antártida, donde se expone sobre esta circunstancia que va en detrimento de las especies y los humanos. Fuente :...

La historia del pueblo yagán, en primera persona: una cultura oculta en Tierra del Fuego (Infobae, 23/10/2021)

En “Mi sangre yagán”, Víctor Vargas Filgueira recorre relatos desconocidos de sus ancestros y cómo fueron colonizados. Infobae Cultura dialogó con el autor Por Diego Rojas fuente :...

Enseñaran lenguas nativas, Selknam y Yagan en las escuelas de la provincia (La ContraTapa, 15/03/2021)

Se trata del programa de Educación Intercultural Bilingüe, para planificar la introducción de las lenguas nativas –selk’nam y yagan- en los contenidos de la educación formal con la colaboración de los pueblos originarios de la provincia. La secretaria de Pueblos...

![[Rumbo Sur #4] En alta mar desde Vigo (Galicia) hasta Radazul (Tenerife, Islas Canarias)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241103-WA0031-1080x675.jpg)

![[Rumbo Sur #3] En alta mar desde La Coruña (Galicia, España) hasta… Vigo](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/RCN-Sada-1080x675.jpg)

![[Rumbo Sur #2] En alta mar desde Saint Nazaire (Loira Atlántico, Francia) hasta A Coruña (Galicia, España) – cruzando el Golfo de Vizcaya](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241103-WA0028-1080x675.jpg)