La Cordillère Darwin, Terra Incognita des Andes australes

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Karukinka sur les réseaux sociaux

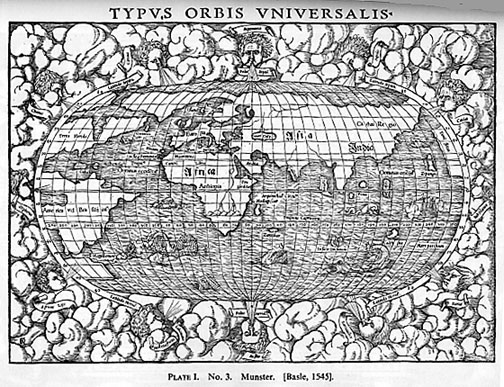

La cordillère Darwin représente l’une des dernières frontières sauvages de notre planète, un massif montagneux d’une beauté saisissante mais d’une hostilité redoutable, situé à l’extrême sud-ouest de la Terre de Feu chilienne. Cette chaîne de montagnes, connue des Européens en 1832 par Charles Darwin lors de son voyage historique à bord du HMS Beagle, constitue le prolongement le plus austral de la cordillère des Andes et demeure jusqu’à aujourd’hui l’un des environnements les plus extrêmes et les moins explorés de la planète.

Nichée entre 54°15′ et 54°50′ de latitude sud et 69°15′ et 71°30′ de longitude ouest, cette “terre inconnue” s’étend sur 170 kilomètres d’ouest en est et 60 kilomètres du nord au sud, abritant un champ glaciaire de plus de 2 300 km² – soit l’équivalent de la superficie totale des glaciers alpins. Jusqu’en 2011, année de la première traversée intégrale réalisée par le Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM) français, la cordillère Darwin demeurait l’un des derniers “rectangles blancs” sur les cartes du monde, témoignant de la difficulté extrême que représente son exploration.

Table des matières

Géographie et géologie : un laboratoire naturel exceptionnel

Localisation et configuration géographique de la cordillère Darwin

La cordillère Darwin occupe une position géographique unique au monde, formant une péninsule montagneuse à l’ouest de la grande île de la Terre de Feu. Cette chaîne de montagnes est entourée d’eau sur trois côtés : au nord par le canal Almirantazgo relié au détroit de Magellan, au sud par le canal Beagle, et à l’ouest par le canal Cockburn qui débouche sur l’océan Pacifique. Seule sa partie orientale reste connectée à la terre ferme, près de la frontière argentino-chilienne, rendant tout accès terrestre pratiquement impossible.

Le massif s’étend du mont Sarmiento à l’ouest (2 404 m) jusqu’à la vallée de Yendegaia à l’est, en passant par son point culminant, le mont Shipton (2 469 m), souvent confondu avec le mont Darwin (2 429 m). Cette confusion historique provient de l’expédition d’Eric Shipton en 1961, qui pensait avoir gravi le mont Darwin mais avait en réalité atteint un sommet plus élevé, baptisé par la suite en son honneur.

Une structure géologique complexe

La géologie de la cordillère Darwin révèle une histoire tectonique complexe et fascinante. Le massif est principalement constitué d’un complexe métamorphique comprenant des roches de haute qualité métamorphique, notamment des schistes cristallins contenant de la kyanite et de la sillimanite. Ces minéraux témoignent de conditions de pression et de température extrêmes lors de la formation de la chaîne de montagnes.

Le métamorphisme de haut grade observé dans la cordillère Darwin est directement lié à la fermeture du bassin de Rocas Verdes au Crétacé, un événement géologique majeur qui a façonné la structure actuelle de la région. Ce complexe métamorphique constitue le seul ensemble de ce type dans les Andes australes à présenter des roches d’amphibolite à kyanite et sillimanite, faisant de la cordillère Darwin un laboratoire géologique unique pour comprendre l’évolution tectonique de la pointe sud de l’Amérique du Sud.

La séparation progressive de l’Amérique du Sud et de l’Antarctique au Cénozoïque a transformé la tectonique locale en un régime transpressif caractérisé par des failles transformantes. L’ouverture du passage de Drake il y a 45 millions d’années a également contribué à modeler la géomorphologie actuelle de la région.

Le champ glaciaire et ses caractéristiques

Le champ glaciaire de la cordillère Darwin couvre une superficie impressionnante de 2 300 km², rivale des plus grands systèmes glaciaires non polaires de la planète. Ce manteau de glace alimente une multitude de glaciers qui s’écoulent vers la mer, créant un paysage de fjords profonds et de parois glaciaires spectaculaires.

Parmi les glaciers les plus remarquables, le glacier Marinelli occupe une position particulière en tant que glacier le plus actif et le plus étudié de la cordillère. Situé dans le parc national Alberto de Agostini, ce glacier s’étend sur plusieurs kilomètres depuis la cordillère Darwin jusqu’à la baie Ainsworth dans le fjord Almirantazgo. Le glacier Marinelli est reconnu pour son importante vitesse de recul, documentée depuis plusieurs décennies, ce qui en fait un témoin significatif du changement climatique dans la région.

Climat extrême : les Cinquantièmes Hurlants

Des conditions météorologiques dantesques

Le climat de la cordillère Darwin figure parmi les plus extrêmes de la planète, façonné par sa position dans les redoutables cinquantièmes hurlants. Cette région subit l’influence directe des dépressions cycloniques qui se succèdent sans relâche, alimentées par la différence de température entre les eaux relativement chaudes de l’océan Austral et les masses glaciaires antarctiques.

Les vents constituent l’élément climatique le plus caractéristique et le plus redoutable de la cordillère Darwin. La vitesse moyenne annuelle des vents atteint 70 km/h, mais les pointes peuvent dépasser 250 km/h lors des phénomènes appelés williwaw ou ayayema selon la terminologie des peuples autochtones kawésqar et yagán. Ces vents d’une violence inouïe ont été minutieusement décrits par l’amiral FitzRoy lors de son exploration avec Darwin, qui les considérait comme une “divinité mauvaise” capable de déferler sans prévenir.

Précipitations et variabilité saisonnière

Les précipitations dans la cordillère Darwin sont abondantes et quasi permanentes, alimentant le vaste système glaciaire. La région reçoit en moyenne plus de 3 000 mm de précipitations annuelles, principalement sous forme de neige en altitude et de pluie dans les zones côtières. Cette humidité constante, combinée aux vents violents, crée des conditions de visibilité souvent réduites qui compliquent considérablement toute tentative d’exploration.

La température moyenne varie entre 0 et 5°C pendant la saison froide (hiver austral) et entre 5 et 10°C pendant la saison chaude (été austral). Ces variations thermiques relativement faibles reflètent l’influence modératrice de l’océan, mais masquent l’effet refroidissant constant du vent qui abaisse considérablement la température ressentie.

Biodiversité : un écosystème subantarctique unique

Faune terrestre et marine

La cordillère Darwin abrite une biodiversité remarquable, adaptée aux conditions extrêmes de cette région subantarctique. Parmi les mammifères terrestres, le guanaco (Lama guanicoe) constitue l’espèce emblématique des steppes et zones montagneuses, évoluant en troupeaux dans les secteurs les moins hostiles. Ces camélidés sauvages, parfaitement adaptés aux vents violents et aux températures froides, représentent une source alimentaire importante pour les prédateurs de la région.

La région abrite également plusieurs espèces de canidés adaptées aux conditions australes, notamment le renard de Magellan (Lycalopex culpaeus) et le renard gris (Lycalopex griseus), qui occupent divers habitats allant des forêts aux zones rocheuses.

Une mention particulière doit être faite concernant les castors canadiens (Castor canadensis), introduits dans les années 1940 et devenus depuis une espèce exotique envahissante majeure. Ces rongeurs semi-aquatiques, dont la population atteint aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’individus, modifient profondément l’écosystème local en construisant des barrages qui perturbent l’hydrologie naturelle des cours d’eau.

Avifaune : quelques maîtres du ciel austral

La diversité aviaire de la cordillère Darwin témoigne de la richesse écologique de cette région. Plus de 90 espèces d’oiseaux ont été recensées, réparties entre espèces terrestres et marines. Le condor des Andes (Vultur gryphus), avec son envergure impressionnante pouvant atteindre 3 mètres, domine les cieux de la cordillère et constitue l’un des spectacles les plus saisissants pour les rares observateurs.

Les rapaces sont bien représentés avec les caranchos (caracaras) et chimangos. Dans les zones boisées, le pic de Magellan, les comesebos et les rayaditos animent la forêt magellanique de leurs chants caractéristiques.

Les environnements aquatiques et côtiers abritent une faune marine exceptionnelle. Les eaux du canal Beagle et des fjords environnants servent d’habitat à des colonies de manchots de Magellan (Spheniscus magellanicus), une espèce emblématique de la région. Plus remarquable encore, la cordillère Darwin abrite la seule colonie de manchots royaux (Aptenodytes patagonicus) située en dehors de l’Antarctique et des îles subantarctiques, témoignant du caractère exceptionnel de cet écosystème.

Mammifères marins des fjords patagons

Les eaux entourant la cordillère Darwin constituent un sanctuaire pour de nombreuses espèces de mammifères marins. Les baleines franches australes (Eubalaena australis) et les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) fréquentent régulièrement ces eaux riches en nutriments. Les léopards de mer trouvent refuge dans les fjords protégés, profitant de la richesse halieutique de la région.

Les éléphants de mer (Mirounga leonina) forment des colonies temporaires sur certaines plages isolées, particulièrement dans la zone du glacier Marinelli où une population en voie de disparition subsiste encore. Les otaries à crinière (Otaria flavescens) sont également présentes en grand nombre, créant des colonies bruyantes sur les îlots rocheux des fjords.

Flore : les forêts magellaniques et leur adaptation

L’écosystème forestier subantarctique

La végétation de la cordillère Darwin se caractérise par la présence de forêts magellaniques subantarctiques, également appelées forêts fuégiennes. Ces écosystèmes forestiers uniques au monde sont dominés par des espèces du genre Nothofagus, parfaitement adaptées aux conditions climatiques extrêmes de la région.

Le lenga (Nothofagus pumilio) constitue l’espèce forestière la plus caractéristique et la plus répandue de la cordillère Darwin. Cet arbre caduc, capable de résister aux vents violents et aux températures glaciales, forme des peuplements denses jusqu’à 700 mètres d’altitude. Sa capacité d’adaptation remarquable lui permet de survivre dans des conditions où peu d’autres espèces arborescentes peuvent prospérer.

Le coihue (Nothofagus betuloides) et le ñire (Nothofagus antarctica) complètent le cortège des hêtres du sud qui dominent le paysage forestier. Ces espèces, associées au canelo (Drimys winteri), forment un écosystème forestier dense et complexe, façonné par les vents violents qui sculptent littéralement la silhouette des arbres.

Adaptation à l’extrême : lengas nains et toundra

Au-delà de 700 mètres d’altitude, les conditions deviennent trop rigoureuses pour maintenir des forêts de taille normale. C’est dans cette zone de transition que l’on observe un phénomène remarquable d’adaptation : la formation de lengas nains, des arbres de la même espèce mais dont la croissance est considérablement ralentie et la taille réduite par les conditions extrêmes.

Cette zone de transition marque la limite entre l’étage forestier et l’étage alpin, où la végétation se compose principalement de mousses et de lichens capables de résister aux vents desséchants et aux températures négatives. Cette toundra magellanique constitue un écosystème unique, abritant des espèces végétales hautement spécialisées.

Flore spécialisée et endémisme

Les sous-bois des forêts magellaniques recèlent une diversité floristique remarquable, adaptée aux conditions d’humidité constante et de faible luminosité. Parmi les espèces remarquables, la drosera uniflora, une petite plante carnivore, illustre parfaitement les adaptations extraordinaires développées par la flore locale pour survivre dans cet environnement pauvre en nutriments.

Les arbustes à baies occupent une place importante dans l’écosystème, notamment le calafate, l’épine-vinette de Darwin et le groseillier de Magellan. Ces espèces constituent une source alimentaire précieuse pour la faune locale et témoignent de l’interconnexion complexe des réseaux trophiques dans cet environnement extrême.

La flore herbacée comprend des espèces endémiques remarquables telles que la primevère de Magellan, la benoîte de Magellan, diverses espèces d’orchidées et la violette jaune. La période de floraison, concentrée sur le printemps austral (septembre à décembre), transforme brièvement les paysages en un kaléidoscope de couleurs contrastant avec la rudesse habituelle du milieu.

La découverte historique par Charles Darwin

L’histoire moderne de la cordillère Darwin débute le 12 février 1834, lorsque le capitaine Robert FitzRoy baptise cette chaîne de montagnes en l’honneur du 25e anniversaire de Charles Darwin. Cette dénomination intervient lors du second voyage du HMS Beagle, une expédition hydrographique britannique qui révolutionne la compréhension géographique et scientifique de la Terre de Feu.

Darwin lui-même, alors âgé de 25 ans, découvre ces montagnes avec un mélange de fascination et d’appréhension. Dans ses écrits, il décrit un paysage d’une beauté saisissante mais d’une hostilité redoutable, pressentant déjà les défis considérables que représenterait l’exploration de cette région. FitzRoy avait initialement nommé un canal au sud-ouest de la montagne “canal Darwin” pour honorer le courage du jeune naturaliste lors du sauvetage des barques du navire menacées par la chute d’une masse de glace.

L’époque des premières tentatives

Pendant plus d’un siècle après sa découverte, la cordillère Darwin demeure largement inexplorée, défiant les tentatives d’exploration les plus audacieuses. Les rares incursions se limitent aux extrémités orientale et occidentale de la chaîne, laissant le cœur du massif dans un mystère quasi total.

Le père Alberto de Agostini, missionnaire et explorateur italien, compte parmi les premiers à pénétrer sérieusement dans la région au début du XXe siècle. Ses expéditions, menées entre 1910 et 1960, permettent d’identifier et de cartographier plusieurs sommets et glaciers, notamment les monts Italia et Francés. Ses photographies et ses récits constituent les premiers témoignages visuels de l’intérieur de la cordillère Darwin, révélant au monde la magnificence de ces paysages glaciaires.

L’exploit de l’alpiniste Eric Shipton (1961)

L’année 1961 marque un tournant dans l’histoire de l’exploration de la cordillère Darwin avec l’expédition menée par Eric Shipton, l’un des plus grands explorateurs britanniques du XXe siècle. Accompagné de trois alpinistes chiliens – Eduardo Garcia, Francisco Vivanco et Cedomir Marangunic – Shipton réalise ce qu’il croit être la première ascension du mont Darwin.

Cette expédition révèle une confusion géographique qui perdurera jusqu’en 1970. L’équipe de Shipton gravit en réalité un sommet situé au nord-ouest du véritable mont Darwin, culminant à 40 mètres de plus que ce dernier. Cette méprise sera clarifiée par une expédition néo-zélandaise en 1970, qui propose de baptiser le sommet gravi par Shipton du nom de mont Shipton, proposition acceptée par les autorités géographiques chiliennes.

L’expédition de Shipton marque néanmoins une étape cruciale dans la connaissance de la cordillère Darwin, démontrant la faisabilité de l’alpinisme de haut niveau dans cette région extrême. Les descriptions détaillées de Shipton révèlent les difficultés extraordinaires posées par le climat, avec des vents d’une violence inouïe qui obligent les alpinistes à ramper à quatre pattes pour progresser.

La première traversée intégrale par les alpinistes du GMHM (2011)

Le 6 octobre 2011 marque l’achèvement de l’un des derniers grands exploits d’exploration terrestre du XXIe siècle. Six membres du Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM) de Chamonix réussissent la première traversée intégrale de la cordillère Darwin, un exploit sportif et humain longtemps considéré comme impossible.

L’équipe de l’expédition nommée “sur le fil de Darwin”, dirigée par le capitaine Lionel Albrieux et composée du lieutenant Didier Jourdain, de l’adjudant-chef Sébastien Bohin, du sergent-chef François Savary, du caporal Sébastien Ratel et du grimpeur civil Dimitri Munoz, traverse 150 kilomètres en ligne droite (250 kilomètres réels) en totale autonomie pendant 29 jours.

Cette expédition historique nécessite une préparation minutieuse d’une année entière. Chaque membre porte 75 kilogrammes de matériel, incluant 40 kilogrammes de nourriture lyophilisée, le tout tracté sur des pulkas (traîneaux) spécialement testées en Norvège. L’absence de cartographie fiable – la dernière datant de 1954 – oblige l’équipe à s’appuyer sur un système GPS non conventionnel associé à des photographies aériennes.

Les conditions rencontrées dépassent tout ce que les alpinistes français avaient pu imaginer. Face au mont Darwin, l’équipe doit négocier une arête effilée de 5 kilomètres, oscillant entre 40 centimètres et 1,5 mètre de largeur. Les vents atteignent régulièrement 150 km/h, contraignant les explorateurs à progresser à quatre pattes ou même allongés pour éviter d’être emportés.

Le succès de cette expédition transforme définitivement la cordillère Darwin d’une “terra incognita” en territoire accessible, ouvrant la voie à de futures explorations scientifiques et sportives. Le film documentaire “Sur le fil de Darwin“, réalisé à partir des images tournées par l’équipe, témoigne de cet exploit exceptionnel et révèle au grand public la beauté sauvage de cette région.

Conservation et statut de protection

Le Parc National Alberto de Agostini

La protection de la cordillère Darwin s’articule principalement autour du parc national Alberto de Agostini, créé le 22 janvier 1965 par le décret suprême n°80 du ministère de l’Agriculture du Chili. Avec une superficie de 1 460 000 hectares, ce parc constitue la troisième plus grande aire protégée du Chili et englobe la majeure partie de la cordillère Darwin.

Le parc national porte le nom du père Alberto María De Agostini (1883-1960), missionnaire salésien, explorateur, photographe, géographe et ethnologue italien qui consacra une grande partie de sa vie à l’exploration et à la documentation de la Patagonie et de la Terre de Feu. Ses travaux pionniers, incluant une importante collection photographique et une vingtaine d’ouvrages sur la région, constituent un patrimoine scientifique et culturel inestimable.

Le parc s’étend sur trois provinces chiliennes : Magallanes, Tierra del Fuego et l’Antarctique chilien, illustrant la complexité administrative de cette région frontalière. Il inclut de nombreuses îles (Gordon, Londonderry, une partie de l’île Hoste), la totalité de la cordillère Darwin avec ses glaciers, ainsi que de nombreux fjords.

Reconnaissance internationale et Réserve de Biosphère UNESCO

En 2005, le parc national Alberto de Agostini obtient une reconnaissance internationale majeure en intégrant la réserve de biosphère Cabo de Hornos (cap Horn) de l’UNESCO. Cette désignation souligne l’importance écologique et culturelle mondiale de la région et place la cordillère Darwin parmi les 24 écorégions les plus pristines de la planète

Le statut de réserve de biosphère implique un engagement de conservation à long terme, associé à des programmes de recherche scientifique et de développement durable. Cette reconnaissance favorise également le développement d’un écotourisme responsable, permettant aux visiteurs de découvrir cette région exceptionnelle tout en contribuant à sa préservation.

La cordillère Darwin bénéficie également de la protection offerte par diverses conventions internationales, notamment celles relatives à la protection des zones humides et des espèces migratrices. Sa position géographique unique en fait un corridor essentiel pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins et de mammifères marins qui transitent entre l’Atlantique et le Pacifique.

Défis de conservation actuels

Malgré son statut de protection, la cordillère Darwin fait face à plusieurs défis de conservation significatifs. Le changement climatique constitue la menace la plus préoccupante, avec un recul documenté de la plupart des glaciers de la région. Le glacier Marinelli, en particulier, subit un retrait accéléré qui témoigne de l’impact du réchauffement global sur ces écosystèmes fragiles.

L’introduction d’espèces exotiques, notamment les castors canadiens, pose un défi écologique majeur. Ces ingénieurs de l’écosystème modifient profondément l’hydrologie locale en construisant des barrages, perturbant les habitats naturels et compromettant l’intégrité des forêts magellaniques.

La pression touristique, bien que limitée par l’accessibilité difficile de la région (uniquement par voie maritime), nécessite une gestion attentive pour éviter la dégradation des sites les plus sensibles. Le développement de croisières spécialisées vers les glaciers de la cordillère Darwin requiert un équilibre délicat entre accessibilité publique, sensibilisation aux risques (ne pas faire de feu par exemple à cause du vent et des sites archéologiques yagan présents sur le littoral) et préservation environnementale.

Recherche scientifique et enjeux contemporains

Laboratoire du changement climatique

Cette cordillère constitue un laboratoire naturel exceptionnel pour l’étude du changement climatique et de ses impacts sur les écosystèmes subantarctiques. Les glaciers de la région, en particulier le glacier Marinelli, font l’objet d’un monitoring scientifique continu depuis plusieurs décennies.

Les recherches menées révèlent une tendance préoccupante au recul glaciaire généralisé. Le glacier Marinelli, qui était l’un des glaciers les plus stables de la région jusqu’aux années 1960, présente désormais un taux de retrait parmi les plus élevés au monde. Cette évolution rapide en fait un indicateur privilégié des modifications climatiques à l’échelle régionale et globale.

Les études géomorphologiques et climatologiques menées dans la cordillère Darwin contribuent également à la compréhension des mécanismes d’interaction entre océan, atmosphère et cryosphère dans les hautes latitudes australes. Ces recherches revêtent une importance particulière pour les modèles de prédiction climatique globale.

Biodiversité et adaptation évolutive

La position géographique unique de la cordillère Darwin, à l’interface entre les domaines tempéré et subantarctique, en fait un terrain d’étude privilégié pour comprendre les mécanismes d’adaptation et d’évolution des espèces dans des conditions environnementales extrêmes.

Les recherches sur la faune marine révèlent l’importance de la région comme corridor biologique entre les océans Atlantique et Pacifique. Les populations de mammifères marins qui fréquentent les fjords de la cordillère Darwin présentent des caractéristiques génétiques particulières, témoignant de l’isolement relatif de ces écosystèmes.

L’étude de la flore magellanique contribue à la compréhension des mécanismes d’adaptation des végétaux aux conditions de vent extrême et de stress hydrique. Les formes naines développées par certaines espèces arborescentes constituent un modèle d’étude pour comprendre la plasticité phénotypique des organismes face aux contraintes environnementales.

Vulnérabilité et résilience des écosystèmes

Les écosystèmes de la cordillère présentent une vulnérabilité particulière aux perturbations extérieures, du fait de leur isolement géographique et de leurs conditions environnementales déjà extrêmes. Cette fragilité intrinsèque rend d’autant plus crucial le développement de stratégies de conservation adaptatives.

Les recherches sur la résilience des forêts magellaniques face aux changements climatiques révèlent des capacités d’adaptation variables selon les espèces et les sites. Certaines populations de lenga montrent des signes de stress croissant, tandis que d’autres semblent maintenir leur vitalité malgré les modifications environnementales.

L’impact des espèces introduites sur l’équilibre écologique local fait l’objet d’études approfondies, notamment concernant les castors canadiens dont la prolifération modifie radicalement la structure des habitats aquatiques et forestiers. Ces recherches contribuent au développement de stratégies de gestion des espèces invasives adaptées aux conditions spécifiques de la cordillère Darwin.

Un patrimoine mondial à préserver

La cordillère Darwin demeure aujourd’hui l’un des derniers sanctuaires sauvages de notre planète, un territoire où la nature règne encore en maître absolu malgré la pression croissante des activités humaines. Cette chaîne de montagnes exceptionnelle, façonnée par des millions d’années d’évolution géologique et climatique, constitue un patrimoine naturel d’une valeur inestimable pour l’humanité entière.

L’exploit réalisé par le GMHM en 2011 a certes levé le voile sur cette “terra incognita”, mais il a également révélé la fragilité de ces écosystèmes uniques face aux défis du XXIe siècle. Le recul accéléré des glaciers, l’impact des espèces introduites et les pressions du changement climatique global menacent l’intégrité de ce joyau naturel.

La préservation de la cordillère Darwin nécessite une approche globale associant protection stricte, recherche scientifique de pointe et développement d’un écotourisme responsable. Cette région extraordinaire nous rappelle que certains territoires de notre planète méritent d’être préservés dans leur état sauvage, non seulement pour leur beauté intrinsèque, mais aussi pour leur rôle irremplaçable dans la compréhension des mécanismes fondamentaux qui régissent notre biosphère.