musée de l’homme

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

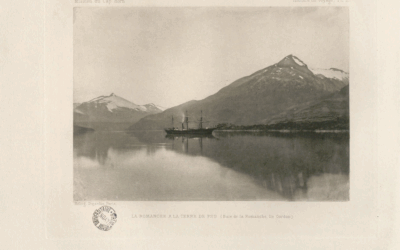

Une mission française aux confins du monde : la mission scientifique du Cap Horn (1882-1883)

La mission scientifique du cap Horn fut conçue pour répondre au programme international visant à étudier simultanément les phénomènes géodésiques autour des pôles, en mettant l’accent sur le magnétisme, la météorologie et, cette année-là, l’observation du passage de...

Le Sénat adopte une loi sur la restitution de restes humains présents dans les collections des musées français

Suite à l'adoption d'une loi visant à simplifier la restitution des restes humains conservés dans les collections des musées français, l'association Karukinka et ses membres se réjouissent de cette avancée qui, ils l'espèrent, accélèrera la restitution des restes...

Agir pour le vivant et Libération publient une tribune de Lauriane Lemasson, fondatrice de notre association (2ème partie)

Agir pour le vivant et Libération publient une tribune de Lauriane Lemasson, fondatrice de notre association (1ère partie)

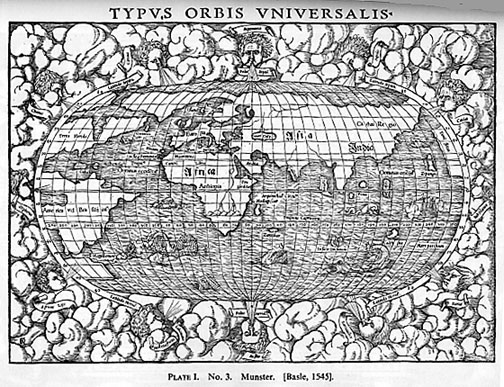

Patagonie : mais où sont donc les peuples Yagan, Haush et Selk’nam ? (partie 1) Si l’on regarde une carte de Terre de feu, l’une des premières sensations est celle de vide, un criant vide de sens. Le territoire est immense mais les toponymes manquent pour décrire ce...

Ce que Jean Malaurie a apporté aux sciences sociales (Lauriane Lemasson, France Culture, 27 mai 2021)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/ce-que-jean-malaurie-a-apporte-aux-sciences-sociales-8773873 Suite à la parution du Cahier de l'Herne consacré à Jean Malaurie, l'ethnomusicologue Lauriane Lemasson revient au micro de Marie Sorbier...

Haizebegi 2019 : Interview de Lauriane Lemasson par InfoFueguina “La vergüenza que se convirtió en orgullo”

L'étudiante et chercheuse française Lauriane Lemasson a détaillé les activités menées par trois membres des peuples Selk'nam et Yagan à Paris et dans d'autres villes européennes. Elle a souligné l’accueil qu’ils ont reçu et la possibilité de « se rapprocher de la...

Haizebegi 2019 : Mirtha Salamanca : “Travailler pour récupérer ce qui nous appartient” (InfoFueguina, 13 de noviembre, 2019 “Trabajar para recuperar lo nuestro”)

Mirtha Salamanca faisait partie d'une délégation de membres des peuples Shelknam et Yagan, qui se sont rendus en France pour mener différentes activités. Elle a raconté les conférences et réunions auxquelles ils ont participé et a souligné l’importance de « récupérer...

Haizebegi 2019 : interview commune pour le journal basque Berria «Orduko zeremoniak oraingo eskolak ziren»

Europara etorri dira, europarren arbasoek 'gogaitu' zituztenetik zertan diren kontatzera: «Hilzorian». Jose Gonzalez Calderon, Lauriane Lemasson, Victor Vargas Filgueira eta Myrtha Salamanca. FRANÇOIS BERLAND 2019ko urriak 22 0 Haizebegi musikaren munduak...

Haizebegi 2019 : Journal du CNRS “La musique ouvre sur tous les univers de la culture” (10/10/2019, par Fabien Trécourt)

À Bayonne en 2017, la fondation Tumac est l'invitée d'honneur du festival Haizebegi. En Colombie, elle œuvre à la socialisation des enfants en utilisant la musique et la facture instrumentale, la danse et la couture, comme armes face aux guérillas. La sixième édition...