![[Cap au Nord – 2024] C’est parti ! Milagro descend la Loire avant de faire route vers l’Irlande](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/PXL_20240403_114249173-1080x675.jpg)

Peuples et communautés

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

![[Cap au Nord – 2024] C’est parti ! Milagro descend la Loire avant de faire route vers l’Irlande](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/PXL_20240403_114249173-1080x675.jpg)

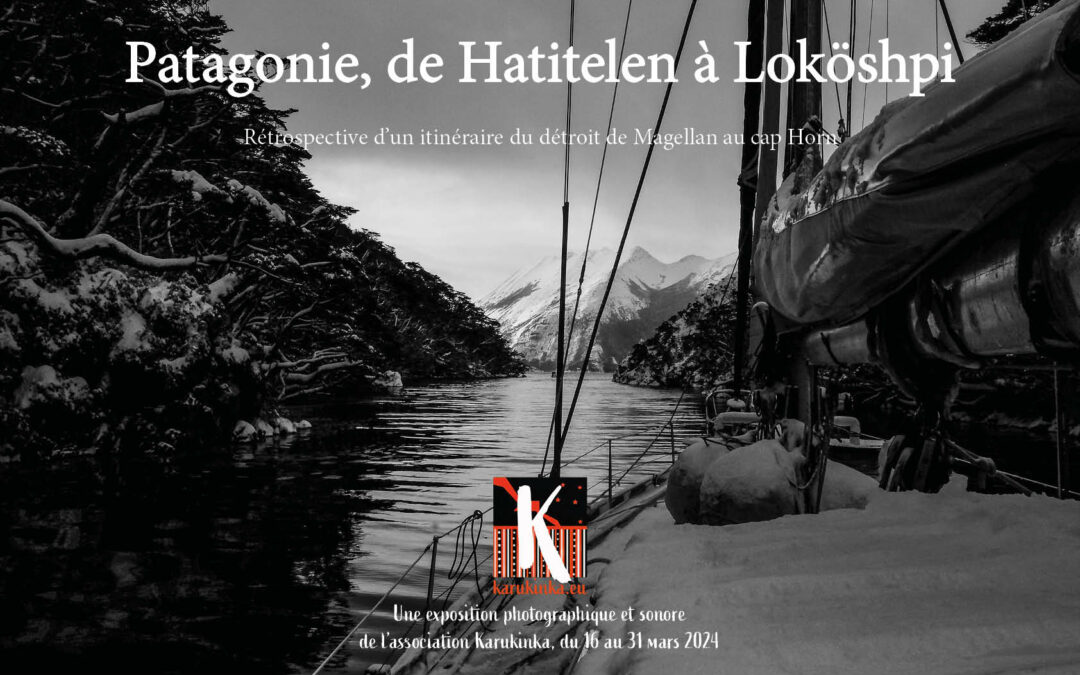

A vos agendas ! Exposition d’une rétrospective photographique et sonore pour les dix ans de Karukinka, à Nantes du 16 au 31 mars 2024

Un bateau d’expédition en escale à Nantes (Télénantes – Ouest France, 27/02/2024)

L’association Karukinka, l’une des “belles initiatives” mise à l’honneur par France Bleu (6 février 2024)

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

“Zahori”, passage à l’adolescence dans la steppe patagonienne (7 décembre 2021, RTS)

L'invitée: Marì Alessandrini, "Zahorì" / Vertigo / 13 min. / le 1 décembre 2021 "Zahori", tourné dans la steppe, raconte l’amitié inattendue entre une jeune fille de 13 ans originaire du Tessin et un vieil indien Mapuche. C'est le premier film de Mari Alessandrini,...

Entre Vendée Globe et Terre de Feu, c’est quoi penser le sauvage demain ? Marc Thiercelin et Lauriane Lemasson aux Rencontres de la prospective sportive (Musée de l’Homme, 24/11/2021)

Invitation de François Bellanger On en parle ce mercredi de 11h45 à 12h45 lors des deuxièmes Rencontres de la Prospective Sportive organisée au musée de l'Homme autour de la question "Et si le sauvage devenait le nouvel horizon du sport ?" Nos invités : - Lauriane...

“Selk’nam: réapparition d’un peuple que l’on croyait disparu” par Victoria Dannemann (DW, 28/10/2021)

Dans l'extrême sud de l'Amérique, le peuple selk'nam ou ona est en train de démontrer qu'il n'est pas disparu, contrairement à ce qu'affirmaient les académiciens et les livres. En récupérant leurs histoires familiales et leurs traditions ils cherchent la...

L”histoire du peuple yagan, à la première personne : une culture occultée en Terre de Feu (Infobae 23/10/2021 : “La historia del pueblo yagán, en primera persona: una cultura oculta en Tierra del Fuego”)

Article traduit de l'espagnol au français par l'association Karukinka : Dans “Mi sangre yagán” [mon sang yagan], Víctor Vargas Filgueira parcourt les récits méconnus de ses ancêtres et de la colonisation. Infobae Cultura s'est entretenu avec l'auteur. Par Diego Rojas...

Une marque utilisant le nom yagan réouvre le débat sur l’appropriation culturelle et le patrimoine indigène – “Marca de nombre yagan reabre debate sobre apropiación cultural y patrimonio indígena” (El Desconcierto, 8/10/2021)

Par: María del Mar Parra | Publié le 08.10.2021 L'utilisation du nom yagan par une marque de vente de produits de la mer a réveillé le désagréement au sein de la communauté Yagan de la Baie Mejillones qui lutte pour conscientiser sur les bonnes...

Podcast So Good Stories (Vivant.e.s) Lauriane Lemasson, exploratrice et Dominique Bourg, philosophe – S01E01

Retrouvez des rencontres intimes et mises en vie par la passionnée Anaïs Therond, dans cette série vibrante de podcasts à l’initiative de Agir pour le vivant et So Good et soutenue par Pernod Ricard France, dans le cadre de son...

Festival Agir pour le vivant 2021 : “l’habiter colonial aujourd’hui”, table ronde organisée par Séverine Kodjo-Grandvaux, avec Achille Mbembe, Parfait Akana et Lauriane Lemasson (25/08/2021)

"L’habiter colonial aujourd’hui" (Arles, Chapelle du Méjan, le 25/08/2021 de 10h30 à 12h00) Achille Mbembe, Philosophe, politologue et historien, professeur à l’université du Witwatersrand de Johannesburg. Lauriane Lemasson, Chercheuse en ethnomusicologie,...

Festival Agir pour le Vivant : “Histoires du vivant”, organisé par Pierre Ducrozet et Julieta Canepa (24/08/2021 de 21h30 à 23h)

"Histoires du vivant" (La Croisière, Arles, 24/08/2021) : en collaboration avec Pierre Ducrozet, écrivain, et Julieta Canepá, directrice artistique et auteure. En racontant des histoires, on sculpte le monde. Cette soirée sera composée de récits, d’instants...

Agir pour le vivant et Libération publient une tribune de Lauriane Lemasson, fondatrice de notre association (2ème partie)

Agir pour le vivant et Libération publient une tribune de Lauriane Lemasson, fondatrice de notre association (1ère partie)

Patagonie : mais où sont donc les peuples Yagan, Haush et Selk’nam ? (partie 1) Si l’on regarde une carte de Terre de feu, l’une des premières sensations est celle de vide, un criant vide de sens. Le territoire est immense mais les toponymes manquent pour décrire ce...