![[#4 Irlanda – Escocia 2024] Islas Islay y Jura](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/N-Islay_Jura_042024-29-1080x675.jpg)

Patagonia

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

TDF habilitó incorporación de identidad indígena en partidas de nacimiento (Infofuegina, 12 de octubre 2023)

Desde el Poder Ejecutivo Provincial se consideró que se trata de “un hecho histórico en el país”, toda vez que “Tierra del Fuego es la primera provincia que reconoce y amplía el derecho a la identidad de los pueblos originarios, posibilitando asentar en las actas de...

Especialista del CADIC explica razones de la falta de centollas en TDF (Infofueguina, 08/09/2023)

Se trata del biólogo e investigador Gustavo Lovrich (CADIC-CONICET), quien aclaró que si bien la centolla “no es una especie en extinción, los rendimientos de la pesca son cada vez menores” debido a la “sobre pesca” realizada en la Isla en los últimos años, tanto del...

«En la escuela me decían que no existíamos» (3 de marzo 2023, ANCCOM)

Víctor Vargas Filgueira trabaja en el Museo del Fin del Mundo y es autor de “Mi sangre Yagán”. Artesano e investigador de la cultura de su pueblo, cuenta su historia y la de su comunidad. ¿Cómo es ser indígena en el siglo XXI? Por Agustina Franceschi Fotografía:...

Se llevó a cabo en Río Grande el primer acto oficial en conmemoración del Día del Genocidio Selk’nam (Gobierno de Tierra del Fuego, 25/11/2022)

Este viernes se llevó a cabo en Río Grande el primer acto oficial en conmemoración del Día del Genocidio Selk’nam. Participaron autoridades provinciales, locales, legisladores y legisladoras, concejales, miembros del Pueblo Nación Selk’nam, vecinos y vecinas de la...

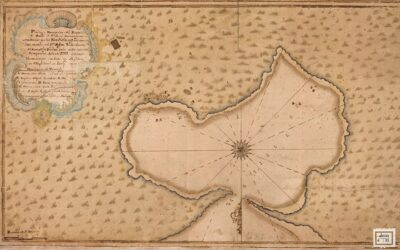

Nuevas evidencias arqueológicas permiten entender la presencia española en la Patagonia (DICYT, 2 de septiembre, 2022)

Los restos arqueológicos de uno de los enclaves defensivos y productivos instalados por la Corona Española entre 1779 y 1810 en Península Valdés dan cuenta de un establecimiento precario y permiten entender la presencia española en la Patagonia. Plano y descripción...

El carpintero que construye la canoa más grande del país para una aventura en el Sur (Clarin, 11/08/2022)

Lucas Míguez fabrica canoas artesanales. Con una de ellas hará una expedición de 1.200 kilómetros a la Isla de los Estados, Tierra del Fuego. Alma, pasión y arte. Míguez (derecha) prepara el viaje con ocho tripulantes. Fotos: Ariel Grinberg. 11/08/2022 11:11/...

Chilenos y argentinos extendieron el reclamo de protección del Beagle contra las salmoneras (InfoTDF, 5/7/2022)

El pasado sábado 2 de julio por la mañana chilenos y argentinos, navegantes, kayakistas, activistas, referentes de organizaciones sociales y miembros de las comunidades Yagán y Kawesqar se reunieron en el centro de la ciudad de Ushuaia para celebrar el aniversario de...

“Terre de Feu”: Se proyectó el registro documental inédito de los pueblos originarios de 1925 (Sur 54, 11 de abril de 2022)

El film “Terre de Feu” fue realizado por una expedición francesa en 1925 y generó material filmográfico sobre la vida de los pueblos Selk’nam, Kawésqar y Yagan. La Dirección de Desarrollo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Provincia, a través de la Embajada...

Alertan por la presencia de microplásticos en el Canal Beagle (20 de enero, 2022, InfoFueguina)

Así se desliza a raíz de la investigación que se está realizando con científicos del CADIC en Ushuaia y también próximamente en la Antártida, donde se expone sobre esta circunstancia que va en detrimento de las especies y los humanos. Fuente :...

Selk’nam: reaparición de un pueblo que se creía extinguido (Victoria Dannemann, 28/10/2021, DW)

En el extremo sur de América, el pueblo selk'nam u ona está demostrando que no está extinto, como aseguraban académicos y libros. Recuperando sus historias familiares y tradiciones, buscan el reconocimiento. Fuente :...

![[#3 Irlanda – Escocia 2024] desde Bangor (Belfast Lough) hasta Port Charlotte](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/IMG_3050-1080x675.jpeg)

![[#2 Irlanda – Escocia 2024] Desde Dublin hasta Bangor (Bahía de Belfast)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/Donaghadee_0420242-1080x675.jpg)