Selk’nam

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

Un bateau d’expédition en escale à Nantes (Télénantes – Ouest France, 27/02/2024)

L’association Karukinka, l’une des “belles initiatives” mise à l’honneur par France Bleu (6 février 2024)

Oeuvre lumineuse pour la reconnaissance et la réparation du peuple selk’nam (Obra lumínica por el reconocimiento y la reparación del pueblo selknam, El Mostrador, 2/2/2024)

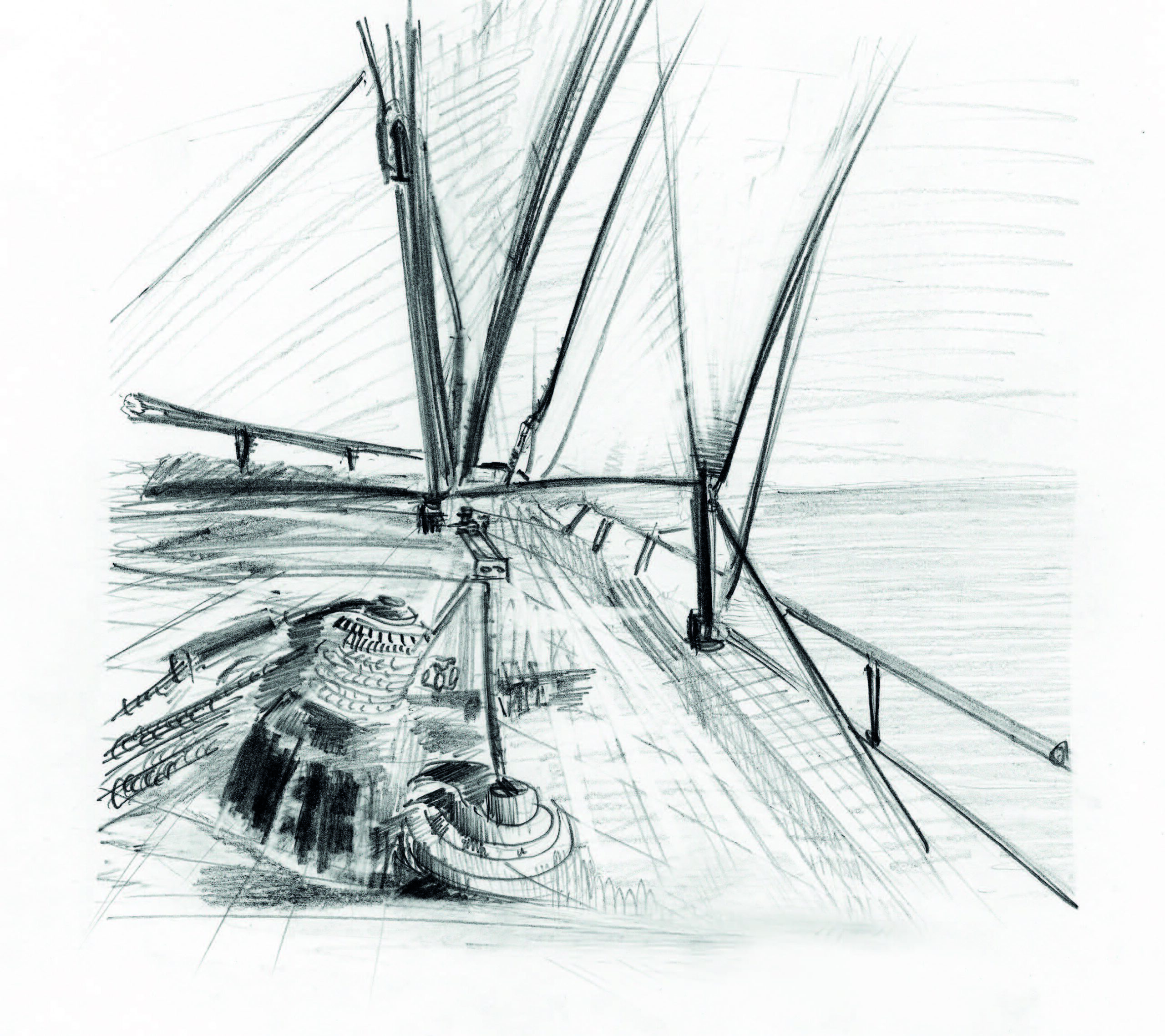

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l'aventure !

Khol Hol Naa propose de nommer des rues de Río Grande avec des noms de femmes autochtones selknam (Critica Sur, 3/11/2020)

Il s’agit d’une initiative présentée par la conseillère municipale Cintia Susñar, à la demande du groupe de femmes selknam « Khol Hol Naa ». Elle sera débattue en commission à partir de la semaine prochaine et vise à reconnaître « les femmes qui ont lutté et qui...

Le musée municipal “Virginia Choquintel” est reconnu comme membre du Circuit National des Musées Argentins (24/7/2020)

Source : https://info.riogrande.gob.ar/el-museo-municipal-virginia-choquintel-es-reconocido-como-integrante-del-circuito-nacional-de-museos-argentinos traduit de l'espagnol par Karukinka Au cours de ses 21 années d'existence, l'enregistrement auprès de la Direction...

Communauté indigène selk’nam Rafaela Ishton, à propos de l’autoreconnaissance et du respect (Enlace24.com, 21 juillet 2020)

Compte tenu des griefs et des mensonges que certains médias sont prêts à propager sans vérifier ni se soucier d'enquêter, la communauté Selk'nam Rafaela Ishton est obligée d'informer que notre président Rubén Maldonado a reconnu à temps que, lorsqu'ils se formaient en...

Décès de Don Bernardino Pantoja Imperial, selk’nam de la communauté Rafaela Ishton (Infofueguina, 26/6/2020, “Falleció hoy antiguo poblador y descendiente de pueblos originarios”)

Il s'agit de Don Bernardino Pantoja, un homme très apprécié de la communauté de Selk'nam. Son départ physique a eu lieu ce vendredi, et sur les réseaux sociaux, on se souvient avec appréciation de lui comme d'un personnage très aimé. Par Redaction Infofueguina...

Podcast Patagonie “Les Baladeurs” (Les Others) : Les ombres de la Terre de Feu (Lauriane Lemasson) #31 par Camille Juzeau

À l’extrême sud du continent sud-américain se trouve la Terre de feu, une terre composée d’îles réparties entre l’Argentine et le Chili longtemps baptisée « bout du monde ». En 2013, la chercheuse Lauriane Lemasson part en expédition en autonomie complète pour...

Vagues, vents, animaux… En Patagonie, elle collecte les sons d’un monde oublié (Géo Aventure, par Sébastien Desurmont, 6 mars 2020)

https://www.geo.fr/aventure/vagues-vents-animaux-en-patagonie-elle-collecte-les-sons-dun-monde-oublie-198494 Ethno-acousticienne, Lauriane Lemasson se passionne pour les relations que tissent les peuples avec leur environnement sonore. Un métier qui la pousse à...

Haizebegi 2019 : Interview de Lauriane Lemasson par InfoFueguina “La vergüenza que se convirtió en orgullo”

L'étudiante et chercheuse française Lauriane Lemasson a détaillé les activités menées par trois membres des peuples Selk'nam et Yagan à Paris et dans d'autres villes européennes. Elle a souligné l’accueil qu’ils ont reçu et la possibilité de « se rapprocher de la...

Haizebegi 2019 : Mirtha Salamanca : “Travailler pour récupérer ce qui nous appartient” (InfoFueguina, 13 de noviembre, 2019 “Trabajar para recuperar lo nuestro”)

Mirtha Salamanca faisait partie d'une délégation de membres des peuples Shelknam et Yagan, qui se sont rendus en France pour mener différentes activités. Elle a raconté les conférences et réunions auxquelles ils ont participé et a souligné l’importance de « récupérer...

Des objets inconnus apparaissent dans la sépulture d’un enfant Selk’nam en Terre de Feu (Agencia SINC, 23/10/2019)

Dans la Bahía Inútil (Chili) une équipe de scientifiques a découvert une sépulture infantile appartenant à la culture Selk’nam, avec des caractéristiques uniques. Le trousseau qui l'accompagne présente des objets méconnus, ainsi que des objets funéraires inhabituels...

Haizebegi 2019 : interview commune pour le journal basque Berria «Orduko zeremoniak oraingo eskolak ziren»

Europara etorri dira, europarren arbasoek 'gogaitu' zituztenetik zertan diren kontatzera: «Hilzorian». Jose Gonzalez Calderon, Lauriane Lemasson, Victor Vargas Filgueira eta Myrtha Salamanca. FRANÇOIS BERLAND 2019ko urriak 22 0 Haizebegi musikaren munduak...