![[#1 Cap au nord – 2024] Première étape de Pornichet à Dublin (550nm), c’est fait !](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240417-WA0043-1080x675.jpg)

Canaux de Patagonie

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

![[#1 Cap au nord – 2024] Première étape de Pornichet à Dublin (550nm), c’est fait !](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240417-WA0043-1080x675.jpg)

![[Cap au Nord – 2024] C’est parti ! Milagro descend la Loire avant de faire route vers l’Irlande](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/PXL_20240403_114249173-1080x675.jpg)

[Cap au Nord – 2024] C’est parti ! Milagro descend la Loire avant de faire route vers l’Irlande

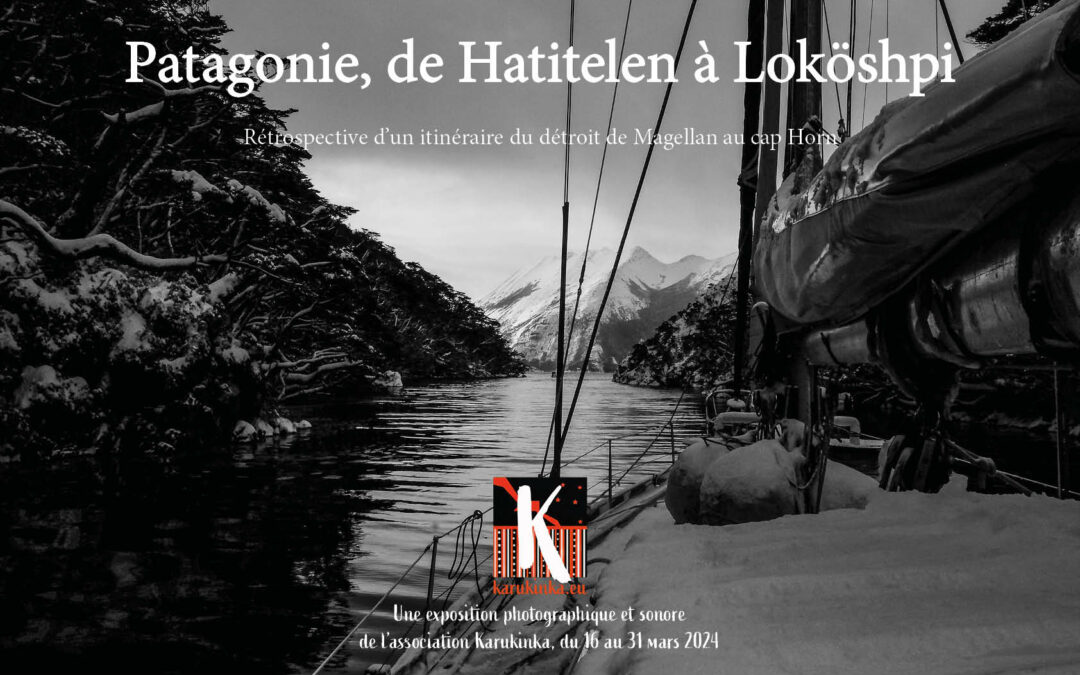

A vos agendas ! Exposition d’une rétrospective photographique et sonore pour les dix ans de Karukinka, à Nantes du 16 au 31 mars 2024

Un bateau d’expédition en escale à Nantes (Télénantes – Ouest France, 27/02/2024)

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Une chercheuse française réalise d’importants travaux au sujet des peuples natifs (Journal Provincia 23, Rio Grande, 01/08/2018 : “Investigadora francesa realiza un importante trabajo sobre pueblos originarios”

Une chercheuse française développe d'importants travaux sur la grande île de la Terre de Feu, pour tenter d'analyser « l'environnement sonore des peuples nomades du sud du détroit de Magellan, en considérant la ressource sonore comme ressource culturelle ». Elle a...

Le Cap Horn, ce bout du monde qui fascine (France Inter, 18/12/2016)

Le Cap Horn est une falaise au sud de l’archipel de la Terre de Feu, au Chili © Maxppp – MaxPPP Étape mythique des grandes traversées, le célèbre Cap Horn. Un lieu chargé en histoire maritime… et en mystères. Par Julien Baldacchino, source :...

Le cap Horn, 400 années de légende (Le Figaro, 16/9/2016)

Par Guillaume de Dieuleveult Publié le 16/09/2016 à 17:30, mis à jour le 26/09/2016 à 12:52 EN IMAGES - Il y a quatre siècles un navire hollandais passait le cap le plus austral du globe et lui donnait un nom devenu symbole. Depuis la découverte du...

Appel à coéquipiers : expéditions pluridisciplinaires 2017-2019

L'association Karukinka recrute deux coéquipiers pour son projet d'expédition australe 2017-2019 en autonomie totale en kayak de mer et à pied. La partie maritime consistera à naviguer dans les îles du sud du détroit de Magellan afin de recenser les anciens...

Les rivières de la discorde – Chili / Patagonie dans A/R Magazine n°24

Dans son 24e numéro de septembre 2014, le magazine "A/R Magazine" publie un reportage dédié à la Patagonie et réalisé par Christophe Migeon, dont voici un extrait : Photographie de Christophe Migeon " Loin de la mythique pampa et de ses landes fouettées par le...

[Patagonie] “Luis Sepulveda : Dernières nouvelles du Sud” (Le Figaro, 11/04/2012)

Luis Sepulveda : Dernières nouvelles du Sud (Patagonie) Par Françoise Dargent Publié le 11/04/2012 à 13:40, mis à jour le 11/04/2012 à 18:33 Chronique d'un voyage en Patagonie de Luis Sepulveda avec le photographe Daniel Mordzinski. Nous sommes...

L’écrivain Jean Raspail place Karukinka sous le haut-patronage du Consulat Général de Patagonie

Le 18 mai 2014, l’écrivain français Jean Raspail a officiellement placé les projets de Karukinka sous le haut-patronage du Consulat Général de Patagonie. Toute notre équipe est très heureuse de partager cette nouvelle avec vous. Explorateur, journaliste, écrivain…...