Pôles

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l'aventure !

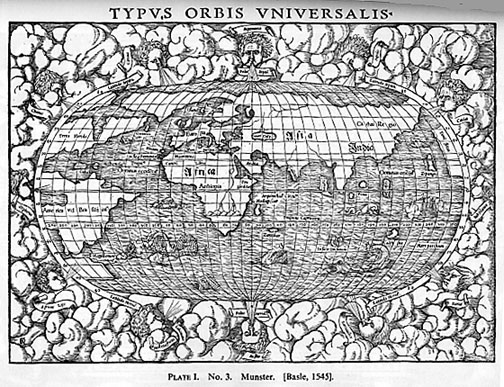

Cartographie Antarctique : une histoire des cartes précoces du continent blanc

cartographie antarctique L'histoire de la représentation cartographique de l'Antarctique constitue un chapitre fascinant des sciences géographiques, longtemps négligé par les historiens. Bien que l'Antarctique ait intrigué l'esprit humain pendant des siècles,...

La péninsule Antarctique en voilier : c’est partiii pour Milagro et son équipage !

Le feu vert des Terres Australes et Antarctiques Françaises arrive enfin. À peine l'autorisation obtenue il nous faut nous activer pour avitailler Milagro. Nous quittons en ce moment même la baie d'Ushuaia. Direction Puerto Williams, où les derniers préparatifs du...

La Mission scientifique française du cap Horn (1882-1883) : une exploration pluridisciplinaire aux confins du monde

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 a été menée dans le cadre de la première Année polaire internationale. Cette expédition multidisciplinaire a permis de rassembler une documentation extraordinaire sur les aspects géographiques,...

Réserve de biosphère de Cabo de Hornos : un sanctuaire subantarctique d’exception

La réserve de biosphère de Cabo de Hornos (Réserve naturelle cap Horn), établie en 2005, constitue l’une des aires protégées les plus méridionales et les plus vastes du globe, couvrant plus de 4 884 000 hectares de terres et d’eaux australes. Elle concentre des...

Une mission française aux confins du monde : la mission scientifique du Cap Horn (1882-1883)

La mission scientifique du cap Horn fut conçue pour répondre au programme international visant à étudier simultanément les phénomènes géodésiques autour des pôles, en mettant l’accent sur le magnétisme, la météorologie et, cette année-là, l’observation du passage de...

La découverte d’un monde perdu vieux de 30 millions d’années sous la glace de l’Antarctique : une véritable capsule temporelle révélée (Ouest France 13 juin 2025)

Un monde perdu découvert sous la glace de l’Antarctique : des chercheurs internationaux ont annoncé la découverte d’un monde perdu, potentiellement vieux de plus de 30 millions d’années, situé à plus d’un kilomètre sous la glace de l’Antarctique. Ce paysage ancien...

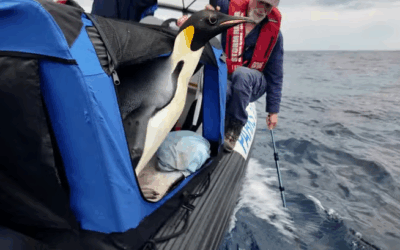

Le déclin des manchots empereurs est encore plus rapide que prévu, alerte une nouvelle étude (Huffington Post – AFP, 14/06/2025)

D’après le British Antarctic Survey, le réchauffement climatique accélère le déclin démographique de ces oiseaux de l’Antarctique. Par Le HuffPost avec AFPPartager Capture d’écran Facebook @Parks and Wildlife Service Western AustraliaLe réchauffement climatique est la...

Quel rôle joue le nouveau voilier de 20m dans la réalisation des activités de Karukinka ?

Un camp de base flottant polyvalent en Patagonie insulaire Milagro est un voilier d'expédition acquis par l'association Karukinka en 2023 grâce au soutien de ses membres. C'est un ketch Bruce Roberts de 20 mètres en acier qui joue un rôle fondamental dans la...

Brève alerte au tsunami après un puissant séisme en mer à l’extrême sud de l’Argentine et du Chili (Le Monde, 2 mai 2025)

Le Centre sismologique national chilien a évalué le tremblement de terre survenu vendredi à une magnitude de 7,5 tandis que l’Institut américain de géophysique a mesuré une magnitude de 7,4. Voici le lien vers un des nombreux articles dédiés à une alerte au tsunami au...

Des scientifiques du CONICET ont détecté des microplastiques et des pigments dans l’atmosphère de l’Antarctique (13/12/2024, InfoFueguina)

Selon un rapport publié par le CONICET, l'air respiré dans la péninsule Antarctique contient une grande variété de polymères plastiques et de colorants principalement associés à l'industrie textile ; La composition la plus observée était le coton semi-synthétique,...