Tehuelche

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

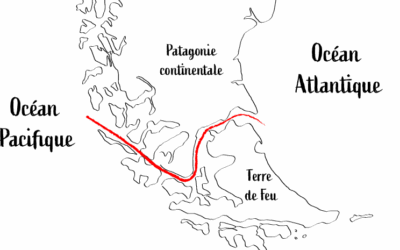

Le détroit de Magellan : passage légendaire entre les océans

Au cœur de la Patagonie chilienne s'étend l'un des passages maritimes les plus emblématiques de la planète : le détroit de Magellan. Cette voie d'eau naturelle de 570 kilomètres, qui sépare la Patagonie continentale de la Terre de Feu, constitue le principal corridor...

Des progrès sont réalisés dans le procès du génocide de la « Conquête du désert » (21/11/2024, CTA Autonoma)

Le juge fédéral Rafecas estime que le procès pour la vérité initié par Lamngen Ivana Huenelaf contre la politique d'extermination impliquée par la campagne "Conquête du désert" doit être traité devant la Justice Fédérale de Neuquén. Source :...

Peintures rupestres du sud de la Patagonie Argentine ont 3100 ans (Dicyt 02/01/2024)

Des scientifiques du CONICET ont daté pour la première fois des peintures rupestres du sud de la Patagonie, trouvées dans le champ volcanique Pail Aike (Santa Cruz) CONICET/DICYT Le champ volcanique de Pali Aike est situé dans la partie la plus méridionale du désert...

La réalité complexe des langues autochtones d’Argentine (DICYT, 08/05/2019)

Des chercheuses en sciences sociales du CONICET partagent leurs études culturelles et leurs expériences liées aux langues des peuples autochtones d'Argentine. Les langues autochtones d'Argentine CONICET/DICYT Cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho… Un...

Un nouveau « cousin » du Tyrannosaure découvert en Patagonie (Le Monde – AFP, 14/7/2016)

Cette nouvelle espèce, datant d’environ 90 millions d’années, présente des ressemblances avec le T. rex, notamment ses deux bras minuscules, mais appartient à une lignée différente. Le Monde avec AFP Publié le 14 juillet 2016 à 06h30, modifié le 14 juillet 2016 à...

“La Patagonie : un petit coin du Pays de Galles en Amérique du Sud” (Wales.com, 02/2004)

L'histoire de la langue et de la culture galloises en Patagonie. Jude Rogers part à la découverte de l'incroyable histoire derrière la décision de 150 personnes de parcourir pas loin de 13 000 kilomètres pour établir une colonie galloise reculée, et raconte comment...