Yagan

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

“C’est une étape historique pour la communauté autochtone” (Aire Libre, 23/04/2025 “Esto es un paso histórico para la comunidad indígena”)

Le Gouvernement de la Province a procédé ce lundi à Tolhuin à la remise des cinq premiers actes de naissance intégrant l'identité autochtone à des membres de la communauté (autochtone) des peuples de Terre de Feu, délivrés par le Registre Civil. Après cet événement...

[Portrait] Cristina Zarraga, la “ikamanakipa” (femme qui écrit)

Cristina Zarraga est une écrivaine et chercheuse chilienne, née à Concepción, reconnue comme une nouvelle gardienne de la langue yagan, langue autochtone du sud de la Patagonie. Petite-fille de Cristina Calderón (connue comme la dernière locutrice native du yagán),...

Espaces Marins Côtiers pour les Peuples autochtones chiliens (ECMPO) (Subpesca.cl)

Il s'agit d'espaces marins délimités (ECMPO) dont l'administration est confiée à des communautés autochtones ou à des associations de celles-ci qui ont exercé un usage coutumier dudit espace tel que vérifié par la CONADI. Source (en espagnol):...

Avis pour que les peuples autochtones participent au Conseil consultatif provincial des forêts natives (Radio Universidad, le 26/8/2024)

La présidente de la Commission 3 du Parlement Provincial, la législatrice Laura Colazo, a dirigé une réunion avec les communautés de peuples indigènes. Il s'agit d'une initiative de la députée verte elle-même de les inclure dans la prise de décision au sein de la...

Canaux de Patagonie, Irlande, Ecosse et stages haute mer… Le programme des stages 2024-2025 est en ligne !

Chers membres, Vous l'avez peut-être remarqué, le programme des stages pour la saison 2024-2025 est en ligne, avec un retour tant attendu dans les canaux de Patagonie. Avec des navigations côtières et hauturières au nord et au sud, il y en a pour tous les goûts !...

“Voyage au bout du monde” une expérience sonore et immersive en Patagonie, depuis la Rochelle !

Voyage au bout du monde, en Patagonie, depuis la Rochelle ! Si vous prévoyez de passer à la Rochelle cet été, ne manquez pas ce voyage au bout du monde ! Créée par Sébastien Laurier et en partenariat avec l'association du phare du bout du monde et la ville de la...

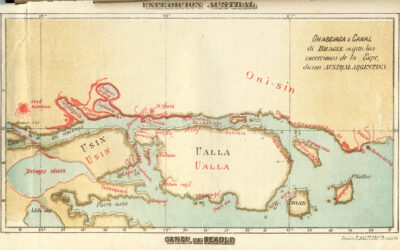

La toponymie argentine : un enjeu de pouvoir pour le gouvernement de Javier Milei

[Toponymie argentine] La décision récente du gouvernement de Javier Milei de rebaptiser le lac Acigami en « lac Roca » révèle l’ampleur du combat symbolique autour de la toponymie en Argentine. Bien plus qu’un...

A vos agendas ! Exposition d’une rétrospective photographique et sonore pour les dix ans de Karukinka, à Nantes du 16 au 31 mars 2024

Quoi de mieux que de partager un maté, des empanadas et des alfajores pour faire un saut à l'extrême sud de l'Amérique ? En partenariat avec El Almacén, un resto bar argentin situé à deux pas de la place Royale (4 rue de l'Arche sèche à Nantes), nous vous convions à...

Un bateau d’expédition en escale à Nantes (Télénantes – Ouest France, 27/02/2024)

"Vous l’avez peut-être remarqué, un navire d’expédition a fait escale à Nantes, au ponton Belem. Il va rester encore un mois, avant de partir direction le grand nord. Pendant les vacances, il est possible de rencontrer l’équipage. Lauriane Lemasson est la fondatrice...

Nouvelle inauguration du musée le plus austral du monde, avec un nouveau nom et une nouvelle muséographie ( source: Service National du Patrimoine Culturel chilien, 10 janvier 2024)

Publié hier, l'article suivant témoigne d'une étape fondamentale pour la communauté yagan et le musée dédié à leur culture situé à Puerto Williams. Traduction de l'espagnol par l'association Karukinka Le Musée Anthropologique Martin Gusinde de Puerto Williams initie...

![[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka4-1080x675.jpg)

![[Portrait] Cristina Zarraga, la “ikamanakipa” (femme qui écrit)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2023/11/Aquarelle-pecheur-scaled.jpeg)