Patagonie

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Nouvelle inauguration du musée le plus austral du monde, avec un nouveau nom et une nouvelle muséographie ( source: Service National du Patrimoine Culturel chilien, 10 janvier 2024)

Publié hier, l'article suivant témoigne d'une étape fondamentale pour la communauté yagan et le musée dédié à leur culture situé à Puerto Williams. Traduction de l'espagnol par l'association Karukinka Le Musée Anthropologique Martin Gusinde de Puerto Williams initie...

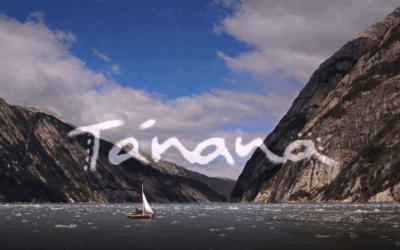

Tanana, être prêt à partir naviguer : le passionnant documentaire de Martin Gonzalez Calderon et Alberto Serrano dédié à la navigation à la voile dans les canaux de Patagonie

Parce qu'il est selon nous l'un des meilleurs documentaires dédiés à la région du cap Horn et ses habitants, nous vous recommandons de découvrir "Tánana, estar listo para zarpar" (être prêt à partir naviguer), une véritable expédition sensible dans ces territoires...

Peintures rupestres du sud de la Patagonie Argentine ont 3100 ans (Dicyt 02/01/2024)

Des scientifiques du CONICET ont daté pour la première fois des peintures rupestres du sud de la Patagonie, trouvées dans le champ volcanique Pail Aike (Santa Cruz) CONICET/DICYT Le champ volcanique de Pali Aike est situé dans la partie la plus méridionale du désert...

Notre critique des Colons: Chili con carnage (Le Figaro, 19/12/2023)

Par Eric Neuhoff Publié le 19/12/2023 à 12:55, mis à jour le 19/12/2023 à 12:55 Avec «Les Colons», Felipe Galvez signe une fresque rugueuse dans une pampa ensanglantée par l’extermination des indiens Onas. Dulac distribution Au début du XXe siècle, des...

Le Sénat adopte une loi sur la restitution de restes humains présents dans les collections des musées français

Suite à l'adoption d'une loi visant à simplifier la restitution des restes humains conservés dans les collections des musées français, l'association Karukinka et ses membres se réjouissent de cette avancée qui, ils l'espèrent, accélèrera la restitution des restes...

L’industrie du saumon détruit les fjords de la Patagonie chilienne (Le Temps, 25/11/2023)

Les fjords de la pointe du continent sud-américain, tout comme ceux d’Islande ou de Norvège, sont envahis par des fermes de saumons d’élevage dont les impacts sont multiples: destruction d’écosystèmes marins, usage massif d’antibiotiques, conditions de travail...

L’industrie du saumon détruit les fjords de la Patagonie chilienne (Le Temps, 25/11/2023)

Les fjords de la Patagonie, la pointe du continent sud-américain, tout comme ceux d’Islande ou de Norvège, sont envahis par des fermes de saumons d’élevage dont les impacts sont multiples: destruction d’écosystèmes marins, usage massif d’antibiotiques, conditions de...

Déclaration des opérateurs polaires (Institut Polaire, 13 novembre 2023)

Suite au One Planet – Polar Summit, l’Institut polaire français est heureux de pouvoir partager le rapport des opérateurs polaires qui a été remis aux Ministères de différents pays. Les annonces du président de la République qui ont suivi ce sommet ont été à la...

Une recherche reconstruit l’histoire des peuples autochtones de Terre de Feu (DYCIT, 16/10/2023 “Una investigación reconstruye la historia de los pueblos originarios de Tierra del Fuego”)

Des scientifiques du CONICET étudient les objets des yagans Yagans ou Yámanas, Selk’nam ou Onas, Kawésqar ou Alakaluf sont les noms qu'ils se donnent entre eux et que donnèrent les explorateurs aux peuples qui habitaient l'archipel fuéguien au moment du contact avec...

Julia González Calderón, figure et artisane remarquable du peuple yagan, nous a quitté hier

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Julia Gonzalez Calderon hier et après plusieurs années de lutte contre la maladie. Notre soutien et nos meilleures pensées traversent l'océan pour rejoindre la communauté yagan, ses proches, et plus...