Patagonie

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Dépossession légalisée : l’État a annulé la loi 26160 et laisse les communautés indigènes sans protection (10/12/2024 par TeleSISA)

Ce mardi, le gouvernement national a décrété la fin de l'urgence territoriale indigène, abrogeant la loi 26160 et ses extensions. Cette mesure, formalisée par le décret 1083/2024, met en échec la protection des terres traditionnellement occupées par les communautés...

Un mépris implacable : l’offensive de Milei contre les droits indigènes (12/06/2024, Alexia Campos, ANRed)

Marche du Contrafestejo, 12 octobre 2024. Photo : Nicolás Parodi / Page 12 Le gouvernement entend éliminer l'urgence territoriale autochtone qui suspend les expulsions et promeut des projets de consultation des communautés autochtones et de droit de la propriété qui...

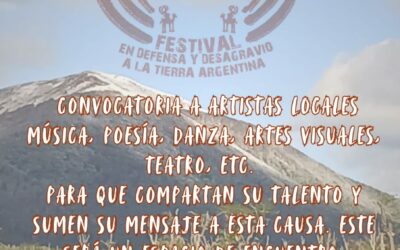

El Grito de la Tierra (Le cri de la terre) : Samedi 7 décembre à 19h à Tolhuin !

El grito de la tierra (le cri de la terre) se réunira la semaine prochaine à Tolhuin : le samedi 7 décembre à 19h au resto bar "Punto de Encuentro". Le programme de cet événement artistique comptera avec la présence de la Dr. Soledad Finck et de la Communauté Côtière...

Des progrès sont réalisés dans le procès du génocide de la « Conquête du désert » (21/11/2024, CTA Autonoma)

Le juge fédéral Rafecas estime que le procès pour la vérité initié par Lamngen Ivana Huenelaf contre la politique d'extermination impliquée par la campagne "Conquête du désert" doit être traité devant la Justice Fédérale de Neuquén. Source :...

En Argentine, un massacre de manchots fait l’objet d’un procès inédit (Le Temps, 10/11/2024)

La construction d’une route au milieu de la plus grande colonie de manchots de Magellan avait tué des centaines de ces oiseaux et détruit autant de nids en 2021, choquant profondément le pays. L’accusé pourrait être condamné à de la prison ferme. La réserve de Punta...

[Cap au Sud #1] C’est partiii! Milagro, le voilier de l’association, a quitté la base sous marine de Saint Nazaire ! (14/10/2024)

Milagro quitte le bassin de la base sous marine de Saint Nazaire (14/10/2024) (c)Association Karukinka Le moment tant attendu a eu lieu, avec l'intensité des grands départs : avitaillement, derniers détails techniques et surtout les "au revoir" pleins d'émotion avec...

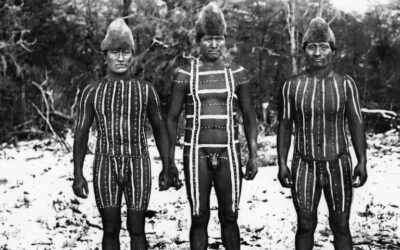

Ces indigènes qu’il fallait rendre pudiques ou morts (Heidi News, 26/09/2024, au sujet des peuples autochtones du Chili)

Violeta Parra n’a eu de cesse de défendre les traditions des peuples autochtones du Chili, que les colons européens ont converti ou exterminé avec une efficacité toute occidentale. Nous terminons ce voyage tout au sud du pays, en Patagonie, à la recherche des traces...

Avis pour que les peuples autochtones participent au Conseil consultatif provincial des forêts natives (Radio Universidad, le 26/8/2024)

La présidente de la Commission 3 du Parlement Provincial, la législatrice Laura Colazo, a dirigé une réunion avec les communautés de peuples indigènes. Il s'agit d'une initiative de la députée verte elle-même de les inclure dans la prise de décision au sein de la...

Canaux de Patagonie, Irlande, Ecosse et stages haute mer… Le programme des stages 2024-2025 est en ligne !

Chers membres, Vous l'avez peut-être remarqué, le programme des stages pour la saison 2024-2025 est en ligne, avec un retour tant attendu dans les canaux de Patagonie. Avec des navigations côtières et hauturières au nord et au sud, il y en a pour tous les goûts !...

“Voyage au bout du monde” une expérience sonore et immersive en Patagonie, depuis la Rochelle !

Voyage au bout du monde, en Patagonie, depuis la Rochelle ! Si vous prévoyez de passer à la Rochelle cet été, ne manquez pas ce voyage au bout du monde ! Créée par Sébastien Laurier et en partenariat avec l'association du phare du bout du monde et la ville de la...

![[#8 – Irlande – Ecosse 2024] de Loch Buie à l’île sacrée Iona](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/07/Iona_LL-1080x675.jpg)

![[#7 – Cap au Nord 2024] De Loch Melfort à l’île Mull, via le Firth of Lorn](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/Moy-Castle_Lochbuie_Karukinka-1080x675.jpg)

![[Cap au Sud #1] C’est partiii! Milagro, le voilier de l’association, a quitté la base sous marine de Saint Nazaire ! (14/10/2024)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/10/Milagro_Saint-Nazaire_14102024-400x250.jpg)