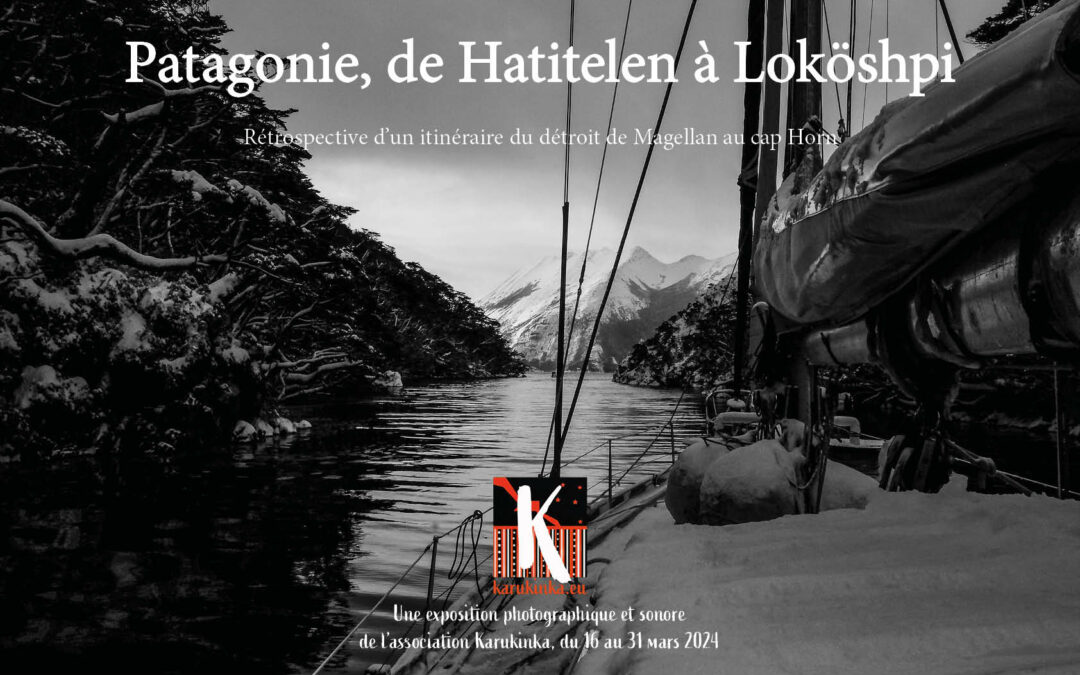

Océan et navigation

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Plus de 300 baleines retrouvées mortes dans un fjord de Patagonie (Le Monde – AFP, 2/12/2015)

Plusieurs centaines de baleines ont été retrouvées mortes en Patagonie. Une vision apocalyptique sans précédent pour les chercheurs. Le Monde avec AFP Publié le 02 décembre 2015 à 13h48, modifié le 02 décembre 2015 à 12h47 Photo prise le 21 avril 2015 au sud du Chili...