Océan et navigation

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

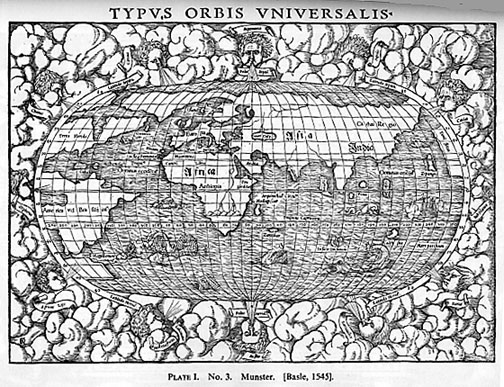

Cartographie Antarctique : une histoire des cartes précoces du continent blanc

cartographie antarctique L'histoire de la représentation cartographique de l'Antarctique constitue un chapitre fascinant des sciences géographiques, longtemps négligé par les historiens. Bien que l'Antarctique ait intrigué l'esprit humain pendant des siècles,...

La péninsule Antarctique en voilier : c’est partiii pour Milagro et son équipage !

Le feu vert des Terres Australes et Antarctiques Françaises arrive enfin. À peine l'autorisation obtenue il nous faut nous activer pour avitailler Milagro. Nous quittons en ce moment même la baie d'Ushuaia. Direction Puerto Williams, où les derniers préparatifs du...

[DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE] Géographie et morphologie des canaux patagons

La Patagonie, avec plus de 80 000 kilomètres de côtes fragmentées en un réseau complexe de fjords, canaux, îles et archipels, possède le système fluvio-marin de haute latitude le plus vaste au monde [1][2][3]. Cette région, partagée entre le Chili et l'Argentine,...

Le Conicet étudie le canal Beagle et ouvre la voie à la production industrielle de moules

Une étude menée par le Conicet dans le canal Beagle pourrait constituer un tournant pour la production aquacole en Terre de Feu. L’analyse de variables telles que la température de l’eau, la salinité et la concentration d’oxygène vise à poser les bases du premier...

Le canal Beagle (Onashaga) : Lieu de rencontre des océans à l’extrémité australe de l’Amérique

Le canal Beagle, connu par le peuple yagan sous le nom d'Onashaga ("canal des chasseurs Onas", i e, leurs voisins de l'île de Terre de Feu, les Selk'nam), est l'un des passages maritimes remarquables de notre planète. Ce détroit interocéanique d'approximativement 270...

[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)

SommaireMardi 28 Janvier 2025 : départ de l'expédition en voilier dans les canaux de Patagonie chilienneMercredi 29 Janvier 2025 : en attendant les formalités -> randonnée sur l'île Navarino !Jeudi 30 Janvier 2025 : cap à l'Ouest dans le canal Beagle, vers l'île...

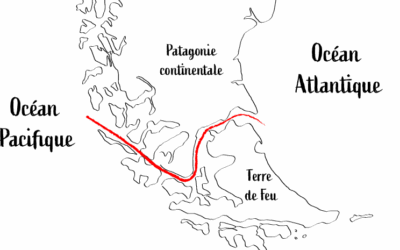

Le détroit de Magellan : passage légendaire entre les océans

Au cœur de la Patagonie chilienne s'étend l'un des passages maritimes les plus emblématiques de la planète : le détroit de Magellan. Cette voie d'eau naturelle de 570 kilomètres, qui sépare la Patagonie continentale de la Terre de Feu, constitue le principal corridor...

Réserve de biosphère de Cabo de Hornos : un sanctuaire subantarctique d’exception

La réserve de biosphère de Cabo de Hornos (Réserve naturelle cap Horn), établie en 2005, constitue l’une des aires protégées les plus méridionales et les plus vastes du globe, couvrant plus de 4 884 000 hectares de terres et d’eaux australes. Elle concentre des...

Où se trouve le cap Horn? Localisation et caractéristiques d’un point géographique mythique

Le cap Horn (Cabo de Hornos en espagnol, Kaap Hoorn en néerlandais, Loköshpi en langue yagan) représente bien plus qu'un simple point géographique. Situé à 55°58' de latitude sud et 67°16' de longitude ouest, ce promontoire...

[Cap au Sud #13] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) – Dernière partie

Journal de bord de notre navigation en voilier en Terre de Feu argentine, de Rio Grande à Ushuaia, en passant par le détroit de Le Maire, séparant la Péninsule Mitre et l'Île des Etats. Nouvelle matinée avec un soleil magnifique ! Nous quittons la Caleta Misión...

![[DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE] Géographie et morphologie des canaux patagons](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka-400x250.jpg)

![[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka4-400x250.jpg)

![[Cap au Sud #13] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) – Dernière partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250707-WA0013-400x250.jpg)