Expéditions polaires

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

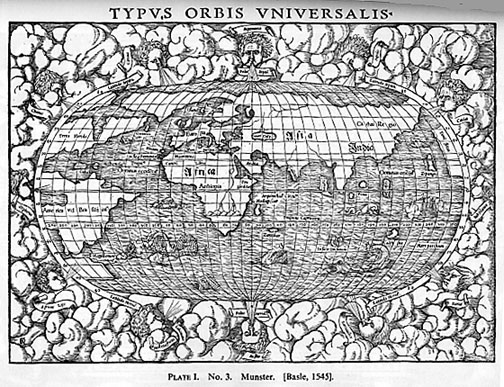

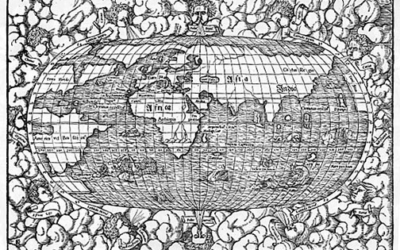

Cartographie Antarctique : une histoire des cartes précoces du continent blanc

cartographie antarctique L'histoire de la représentation cartographique de l'Antarctique constitue un chapitre fascinant des sciences géographiques, longtemps négligé par les historiens. Bien que l'Antarctique ait intrigué l'esprit humain pendant des siècles,...

La péninsule Antarctique en voilier : c’est partiii pour Milagro et son équipage !

Le feu vert des Terres Australes et Antarctiques Françaises arrive enfin. À peine l'autorisation obtenue il nous faut nous activer pour avitailler Milagro. Nous quittons en ce moment même la baie d'Ushuaia. Direction Puerto Williams, où les derniers préparatifs du...

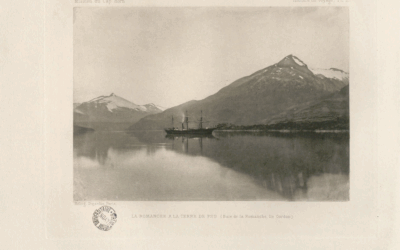

La Mission scientifique française du cap Horn (1882-1883) : une exploration pluridisciplinaire aux confins du monde

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 a été menée dans le cadre de la première Année polaire internationale. Cette expédition multidisciplinaire a permis de rassembler une documentation extraordinaire sur les aspects géographiques,...

Quel rôle joue le nouveau voilier de 20m dans la réalisation des activités de Karukinka ?

Un camp de base flottant polyvalent en Patagonie insulaire Milagro est un voilier d'expédition acquis par l'association Karukinka en 2023 grâce au soutien de ses membres. C'est un ketch Bruce Roberts de 20 mètres en acier qui joue un rôle fondamental dans la...

Le feu sous la glace : le volcan le plus isolé du monde abrite un lac de lave (National Geographic, 3 décembre 2024)

Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps qu’une île volcanique de l’Atlantique Sud renfermait un lac de lave. Pour l’étudier, ils ont dû s’aventurer dans l’un des lieux les plus reculés de la planète. Source :...

[Cap Nord 2023] #1 : Petit retour en images à Ingøya, l’une de nos îles “coup de cœur” de l’été dernier.

Située à l'ouest du Cap Nord, cette petite île de 18km² appartient à la municipalité de Måsøy (comté du Troms og Finnmark) et est habitée par une vingtaine de personnes. Ingøya : Au-delà de la carte postale, une immersion au cœur de l'Arctique Ingoya est entourée de...

Déclaration des opérateurs polaires (Institut Polaire, 13 novembre 2023)

Suite au One Planet – Polar Summit, l’Institut polaire français est heureux de pouvoir partager le rapport des opérateurs polaires qui a été remis aux Ministères de différents pays. Les annonces du président de la République qui ont suivi ce sommet ont été à la...

Programme de l’exposition : Regards antarctiques (Institut Polaire, 22 septembre 2023)

Confronter imaginaires et réalités Du 18 octobre 2023 au 14 janvier 2024 Une exposition de l’Institut polaire français Source : https://institut-polaire.fr/fr/programme-de-lexposition-regards-antarctiques/ Passage des Arpètes, Ateliers des Capucins, Brest Dire que...

La station Arctique AWIPEV a 20 ans ! (Institut Polaire, 8 juin 2023)

La station Arctique AWIPEV a 20 ans ! La coopération fructueuse franco-allemand dans le domaine de la recherche polaire internationale fête son 20ème anniversaire. En 2003, l’Institut allemand Alfred Wegener (AWI) et l’Institut polaire français (IPEV) ont...

Hommage à Claude Lorius (Institut Polaire, 24 mars 2023)

Plouzané, le vendredi 24 mars 2023. Claude Lorius et l’Institut, une histoire polaire. L’Institut polaire français a appris avec tristesse le décès de Claude Lorius. Profondément liée à la carrière de ce chercheur exceptionnel, l’histoire polaire française de la...

![[Cap Nord 2023] #1 : Petit retour en images à Ingøya, l’une de nos îles “coup de cœur” de l’été dernier.](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/04/5-DSCF6030-400x250.jpg)