Expéditions

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

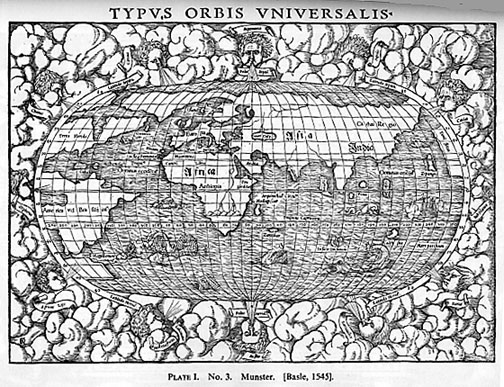

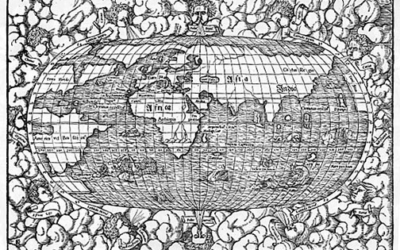

Cartographie Antarctique : une histoire des cartes précoces du continent blanc

cartographie antarctique L'histoire de la représentation cartographique de l'Antarctique constitue un chapitre fascinant des sciences géographiques, longtemps négligé par les historiens. Bien que l'Antarctique ait intrigué l'esprit humain pendant des siècles,...

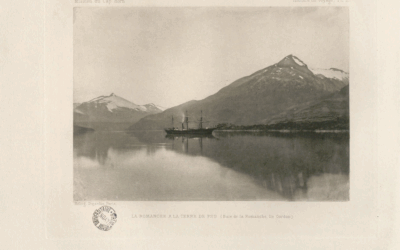

La péninsule Antarctique en voilier : c’est partiii pour Milagro et son équipage !

Le feu vert des Terres Australes et Antarctiques Françaises arrive enfin. À peine l'autorisation obtenue il nous faut nous activer pour avitailler Milagro. Nous quittons en ce moment même la baie d'Ushuaia. Direction Puerto Williams, où les derniers préparatifs du...

DOSSIER CANAUX DE PATAGONIE : Glaciologie et systèmes cryosphériques

#patagonie glaciologie La Patagonie abrite trois champs de glace continentaux majeurs représentant les réserves glaciaires les plus importantes de l'hémisphère sud en dehors de l'Antarctique et de la Nouvelle-Zélande. Le Champ de Glace Patagon Nord (Campo de Hielo...

Le voilier Milagro se pare de bois de coigüe

Lundi 27 octobre, le Milagro a vibré au rythme du bois et des outils. Avec José, membre de l'équipage et parrain du bateau, nous avons consacré la journée à une séance de menuiserie traditionnelle pour façonner deux nouveaux plans de travail en bois de coigüe. Ces...

Le canal Beagle (Onashaga) : Lieu de rencontre des océans à l’extrémité australe de l’Amérique

Le canal Beagle, connu par le peuple yagan sous le nom d'Onashaga ("canal des chasseurs Onas", i e, leurs voisins de l'île de Terre de Feu, les Selk'nam), est l'un des passages maritimes remarquables de notre planète. Ce détroit interocéanique d'approximativement 270...

[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)

SommaireMardi 28 Janvier 2025 : départ de l'expédition en voilier dans les canaux de Patagonie chilienneMercredi 29 Janvier 2025 : en attendant les formalités -> randonnée sur l'île Navarino !Jeudi 30 Janvier 2025 : cap à l'Ouest dans le canal Beagle, vers l'île...

La Cordillère Darwin, Terra Incognita des Andes australes

La cordillère Darwin représente l'une des dernières frontières sauvages de notre planète, un massif montagneux d'une beauté saisissante mais d'une hostilité redoutable, situé à l'extrême sud-ouest de la Terre de Feu chilienne. Cette chaîne de montagnes,...

La Mission scientifique française du cap Horn (1882-1883) : une exploration pluridisciplinaire aux confins du monde

La mission scientifique française du cap Horn de 1882-1883 a été menée dans le cadre de la première Année polaire internationale. Cette expédition multidisciplinaire a permis de rassembler une documentation extraordinaire sur les aspects géographiques,...

Réserve de biosphère de Cabo de Hornos : un sanctuaire subantarctique d’exception

La réserve de biosphère de Cabo de Hornos (Réserve naturelle cap Horn), établie en 2005, constitue l’une des aires protégées les plus méridionales et les plus vastes du globe, couvrant plus de 4 884 000 hectares de terres et d’eaux australes. Elle concentre des...

Où se trouve le cap Horn? Localisation et caractéristiques d’un point géographique mythique

Le cap Horn (Cabo de Hornos en espagnol, Kaap Hoorn en néerlandais, Loköshpi en langue yagan) représente bien plus qu'un simple point géographique. Situé à 55°58' de latitude sud et 67°16' de longitude ouest, ce promontoire...

![[Canaux de Patagonie 2025] Le carnet de bord de Sébastien (partie 1)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/08/Caleta-eva-luna_012025_Karukinka4-400x250.jpg)