Actualités scientifiques

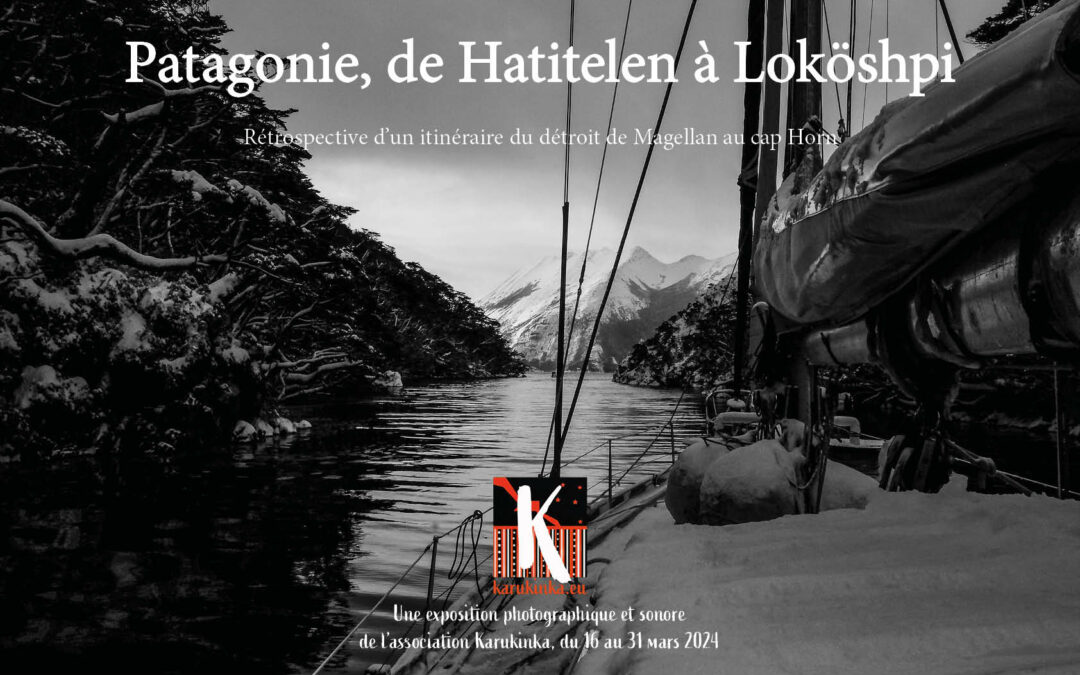

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Au Chili, la traque du castor, la plaie qui met en péril les forêts de Patagonie (L’Obs – AFP, 22/4/2020)

Publié le 22 avril 2020 à 10h00·Mis à jour le 22 avril 2020 à 13h00 Puerto Williams (Chili) (AFP) - Armé de son fusil, Miguel Gallardo fait face à une tâche colossale: traquer le castor, introduit dans la région dans les années 1940 et devenu depuis une plaie qui...

Vagues, vents, animaux… En Patagonie, elle collecte les sons d’un monde oublié (Géo Aventure, par Sébastien Desurmont, 6 mars 2020)

https://www.geo.fr/aventure/vagues-vents-animaux-en-patagonie-elle-collecte-les-sons-dun-monde-oublie-198494 Ethno-acousticienne, Lauriane Lemasson se passionne pour les relations que tissent les peuples avec leur environnement sonore. Un métier qui la pousse à...

Haizebegi 2019 : Interview de Lauriane Lemasson par InfoFueguina “La vergüenza que se convirtió en orgullo”

L'étudiante et chercheuse française Lauriane Lemasson a détaillé les activités menées par trois membres des peuples Selk'nam et Yagan à Paris et dans d'autres villes européennes. Elle a souligné l’accueil qu’ils ont reçu et la possibilité de « se rapprocher de la...

Haizebegi 2019 : Mirtha Salamanca : “Travailler pour récupérer ce qui nous appartient” (InfoFueguina, 13 de noviembre, 2019 “Trabajar para recuperar lo nuestro”)

Mirtha Salamanca faisait partie d'une délégation de membres des peuples Shelknam et Yagan, qui se sont rendus en France pour mener différentes activités. Elle a raconté les conférences et réunions auxquelles ils ont participé et a souligné l’importance de « récupérer...

Des objets inconnus apparaissent dans la sépulture d’un enfant Selk’nam en Terre de Feu (Agencia SINC, 23/10/2019)

Dans la Bahía Inútil (Chili) une équipe de scientifiques a découvert une sépulture infantile appartenant à la culture Selk’nam, avec des caractéristiques uniques. Le trousseau qui l'accompagne présente des objets méconnus, ainsi que des objets funéraires inhabituels...

Haizebegi 2019 : interview commune pour le journal basque Berria «Orduko zeremoniak oraingo eskolak ziren»

Europara etorri dira, europarren arbasoek 'gogaitu' zituztenetik zertan diren kontatzera: «Hilzorian». Jose Gonzalez Calderon, Lauriane Lemasson, Victor Vargas Filgueira eta Myrtha Salamanca. FRANÇOIS BERLAND 2019ko urriak 22 0 Haizebegi musikaren munduak...

« La musique ouvre sur tous les univers de culture » par Fabien Trécourt (Le Journal du CNRS, 10/10/2019)

La sixième édition du festival Haizebegi, consacré aux « mondes de la musique » et aux sciences sociales, s'ouvre aujourd'hui à Bayonne. Pour son directeur, l'anthropologue Denis Laborde, l’étude des œuvres et des façons de faire de la musique offre un éclairage...

Haizebegi 2019 : Journal du CNRS “La musique ouvre sur tous les univers de la culture” (10/10/2019, par Fabien Trécourt)

À Bayonne en 2017, la fondation Tumac est l'invitée d'honneur du festival Haizebegi. En Colombie, elle œuvre à la socialisation des enfants en utilisant la musique et la facture instrumentale, la danse et la couture, comme armes face aux guérillas. La sixième édition...

Haizebegi 2019 : Victor Vargas Filgueira, porte-parole de la communauté yagan, interviewé par TV2 Noticias

130 ans après les exhibitions coloniales de 1889 et pour la première fois de l’histoire, trois personnes yagan et selk’nam viennent témoigner de leur histoire sur le sol français

Grâce à l'invitation de Denis Laborde, directeur du festival Haizebegi, Lauriane Lemasson a pu inviter trois de ses fidèles informateurs à venir témoigner en France de leur histoire. Mirtha Salamanca, José German Gonzalez Calderon et Victor Vargas Filgueira seront...