![[Cap au Sud #12] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Troisième partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/DSCN7113-1080x675.jpg)

Actualités politiques

Association Karukinka

Loi 1901 - d'intérêt général

Dernières nouvelles du bord

La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !

Pont Radman : “C’est une oeuvre magnifique qui est liée au tourisme et au développement” (Gouvernement de Terre de Feu, 31/1/2024, “Puente Radman: “Es una obra magnífica que tiene que ver con el turismo y el desarrollo”)

Le gouverneur de la Terre de Feu AIAS (Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud), Gustavo Melella, accompagné de la présidente de la Direction provinciale des routes, Ileana Zarantonello, a visité les travaux achevés du pont Radman sur la rivière Rasmussen, sur la...

Nouvelle inauguration du musée le plus austral du monde, avec un nouveau nom et une nouvelle muséographie ( source: Service National du Patrimoine Culturel chilien, 10 janvier 2024)

Publié hier, l'article suivant témoigne d'une étape fondamentale pour la communauté yagan et le musée dédié à leur culture situé à Puerto Williams. Traduction de l'espagnol par l'association Karukinka Le Musée Anthropologique Martin Gusinde de Puerto Williams initie...

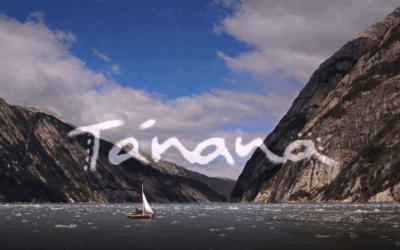

Tanana, être prêt à partir naviguer : le passionnant documentaire de Martin Gonzalez Calderon et Alberto Serrano dédié à la navigation à la voile dans les canaux de Patagonie

Parce qu'il est selon nous l'un des meilleurs documentaires dédiés à la région du cap Horn et ses habitants, nous vous recommandons de découvrir "Tánana, estar listo para zarpar" (être prêt à partir naviguer), une véritable expédition sensible dans ces territoires...

Le Sénat adopte une loi sur la restitution de restes humains présents dans les collections des musées français

Suite à l'adoption d'une loi visant à simplifier la restitution des restes humains conservés dans les collections des musées français, l'association Karukinka et ses membres se réjouissent de cette avancée qui, ils l'espèrent, accélèrera la restitution des restes...

Déclaration des opérateurs polaires (Institut Polaire, 13 novembre 2023)

Suite au One Planet – Polar Summit, l’Institut polaire français est heureux de pouvoir partager le rapport des opérateurs polaires qui a été remis aux Ministères de différents pays. Les annonces du président de la République qui ont suivi ce sommet ont été à la...

“Ils réalisent un acte pour le “Dernier jour de liberté des peuples autochtones d’Amérique” (Realizan acto por el “Último día de la libertad de los pueblos originarios de América” Info Fueguina, 14 octobre 2022)

"L'activité s'est déroulée dans le cadre du Cycle Cérémoniel des Journées de la Paix et de la Dignité, impulsée par la Secrétaire de Gestion, Promotion et Renforcement des Droits et de l'Organisation Communautaire. La proposition était de commémorer les 530 ans de...

La province de Terre de Feu autorise l’incorporation de l’identité indigène dans les actes de naissance – InfoFueguina, 12 octobre 2023

Le Pouvoir Exécutif Provincial considère qu'il s'agit d'un "fait historique dans le pays", puisque le province de "Terre de feu est la première province qui reconnaît et élargit le droit à l'identité des peuples indigènes, donnant la possibilité d'indiquer dans les...

Le Chili intègre le peuple selk’nam à la liste des peuples indigènes reconnus par l’Etat (source: site internet de la chambre des députés chiliens, le 4 septembre 2023)

https://www.camara.cl/cms/noticias/2023/09/04/pueblo-selknam-es-incluido-entre-las-etnias-indigenas-reconocidas-por-el-estado/ Traduit de l'espagnol "L'assemblée a approuvé dans une troisième procédure un projet issus de députées et députés qui permet d'incorporer ce...

“Pas de justice environnementale sans justice sociale” (Bleu Tomate, 26/08/2023)

Arles accueille du 21 au 27 août, la 4e édition du festival Agir pour le Vivant. Projections, conférences, ateliers, balades ou cafés citoyens : autant d’occasions de faire émerger une société du vivant. « Nous serons un peuple quand ? » Tel était le thème de la...

“Nous serons un peuple quand ?” avec Arturo Escobar, Fatima Ouassak et Lauriane Lemasson, le 24 août 2023, Agir pour le Vivant #4 (Arles)

https://www.youtube.com/watch?v=C5K1RtMO-RI

![[Cap au Sud #11] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Deuxième partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250619-WA0052-1080x675.jpg)

![[Cap au Sud #10] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Première partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250609-WA0015-1080x675.jpg)